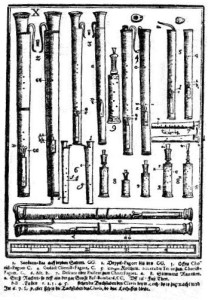

Als unmittelbarer Vorläufer aller Fagottinstrumente gilt wenigstens hierzulande der Dulzian. Abbildungen aus dem Italien des 16. Jahrhunderts zeigen acht statt sieben Grifflöcher – wie bei den frühesten so bezeichneten Fagotten üblich waren. Der Dulzian taucht erstmals in einer Schrift von Johannes Tinctoris 1486 unter dem Namen dulcina auf und erstaunlicherweise lebt eine Variante der alten Dulzaina aus der Familie der Schalmeien noch heute in der spanischen Folkloreszene fort. Mit seinem nunmehr 2,30 Meter langen Rohr zählt das Fagott, das in barocken Ensembles oft lediglich den basso continuo dank seiner sonoren Tiefendimension unterstützen durfte, heute zu den größten (und somit nicht eben einfach zu handhabenden) Orchesterinstrumenten. Es wird lediglich von seiner Kontra-Spielart übertroffen.

Bis zur Einsetzbarkeit im Symphonieorchester aktueller Prägung war es allerdings ein weiter Weg, denn erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen Klappen über die Grifflöcher, um die chromatische Tonleiter zu ermöglichen. Waren die älteren Fagotte von 1570 bis 1670 noch aus einem Holzblock „geschnitzt“, muss der Spieler das in der Regel aus Ahornholz gebaute Instrument heute aus vier Teilen zusammensetzen. Der Wiesbadener Johann Adam Heckel reformierte bekanntlich in den 1830er Jahren das Instrument grundsätzlich, wobei er noch mehr Klappen hinzufügte, um chromatisches Spielen in höherer Lage leichter zu machen.

Bis heute wird fast nur noch in Frankreich der klassische Typus des ursprünglichen Buffet-Systems genutzt, dessen Stimme nasaler klingt. Wegen der keineswegs einfachen Umstellung auf das Heckel-Fagott schrumpfte das Repertoire in der Frühromantik zunächst erheblich, bis die Zahl der Fagottkonzerte und der Kammermusik mit Fagott wieder einen Aufschwung nahm. Wegen seines basssatten und gleichzeitig leicht scharfen Klangs wurde das Instrument von Komponisten gerne mit Passagen bedacht, die Ironie vermitteln sollen und skurrile wie auch groteske Situationen und Charaktere versinnbildlichen.

Auch wenn den meisten Konzertbesuchern vor allem die Vivaldi-Konzerte präsent sind: Bis heute entstehen immer wieder Werke für Solo-Fagott, an prominenter Stelle etwa Monolog von Isang Yun, Klaus-ur von Heinz Holliger oder Karlheinz Stockhausens In Freundschaft, die durchwegs mit den Assoziationen spielen, die der teils als geheimnisvoll interpretierte Klang des Fagotts beim unvoreingenommenen Zuhörer erzeugt. Wo aber spielt das Instrument demnächst eine exponierte Rolle? Das Motto lautet in Duisburg „Romantische Idyllen“: Carl Maria von Webers Fagottkonzert in F-Dur kann man am 28. und 29. Oktober 2015 jeweils um 20 Uhr mit den Duisburger Philharmonikern mit Rory MacDonald am Pult und dem Solisten Sebastian Stevensson lauschen.

Am 30. November um 10 Uhr spielt Philipp Zeller das brandaktuelle Konzert für Fagott und Orchester von Daniel Schnyder, ein bisher „unerhörtes“ Auftragswerk für die Dresdener Philharmonie, moderiert vom Komponisten selbst und unter Leitung der renommierten und mehrfach ausgezeichneten Pianistin Ariane Matiakh. Der österreichische Fagottist Frank Forst spielt im Rahmen eines Konzerts der Camerata Salzburg am 12. und 13. November im Wiener Konzerthaus. Im Zeughaus der Stadt Neuss am Rhein entführt am 22. November um 18 Uhr der brasilianische Preisträger und Genfer Professor Afonso Venturieri das Publikum in die Klangwelt von Mozarts Konzert für Fagott und Orchester B-Dur (KV 191), Lavard Skou Larsen dirigiert die Deutsche Kammerakademie.

Schreibe einen Kommentar