Er gehört der zweiten Generation der Begründer einer der zahlreichen europäischen elektroakustischen Schulen in Warschau an und schließt sich in den ersten Kompositionsjahren an seinen namhaften Lehrer Włodzimierz Kotoński an: Paweł Szymański nahm wie dieser an den Darmstädter Ferienkursen, dem in Europa zentralen Forum für zeitgenössische Musik teil, zwischen 1978 und 1982 gar dreimal und machte 2007 unter anderem mit dem absurd-witzigen Titel Ceci n’est pas une ouverture für ein Orchesterwerk von sich reden. Bei Neuer Musik im engeren Sinn blieb es nicht, denn nach weiteren Studien bei Tadeusz Baird trat er zum Zweck der Vertiefung des Kompositionshandwerks in den Unterricht bei Roman Haubenstock-Ramati ein.

Ungewöhnlich für einen Tonschaffenden seiner Generation ist die Anwendung verfremdeter Modelle älterer Traditionen, überwiegend polyphoner barocker Musik, die – im Unterschied etwa zur Zitat- und Veränderungstechnik Strawinskys – deutlich konsequenter hervortritt und daher als „Surkonventionalismus“ etikettiert wurde.

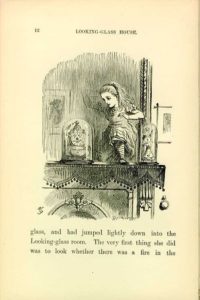

Nach geistlichen Kompositionen wie einem Gloria für Frauenchor (1979) und Lux Aeterna für Chor (1984) entstand Through the Looking Glass I (1987) für Kammerorchester, eine zweite Version im darauffolgenden Jahr, die Szymański für Tonband arrangierte. In Aldeburgh gewann er für seine oberflächlich einem barocken Muster verpflichtete Partita III für Cembalo und Orchester den Benjamin-Britten-Kompositionspreis, 2005 schrieb er die Oper Qadsiya Zaher. Zwischenzeitlich widmete sich der Komponist immer wieder auch der Interaktion von Tonband und menschlicher Stimme oder elektronisch verfremdetem Instrumentarium.