Genau genommen relativiert sich der Neuigkeitswert eines Forschungsbeitrags, wenn man bedenkt, dass manche Fachartikel bis zu zwei Jahre bei den Redaktionen in der Warteschleife schlummern, bis sie ans Tageslicht der Öffentlichkeit kommen. Allerdings ist es in Wissenschaftsredaktionen üblich, dass dem inhaltlich zu 100% selbstverantwortlichen Autor eine Aktualisierung eines nicht mehr ganz so aktuellen Aufsatzes nahegelegt wird. Natürlich kann es dabei passieren, dass ein Beitrag nicht mehr „trendgemäß“ ist, aber per se sollte sich Wissenschaft ja von Eintagsfliegendebatten distanzieren und sich im Grunde jederzeit jeglicher Themen annehmen.

Mag im Falle gedruckter Exemplare die Edition wichtiger Beiträge infolge Verzögerung – etwa durch nur halbjährliches Erscheinen – manchmal schwerfällig erscheinen, so werden Forschungsergebnisse und neueste Erkenntnisse von Fachleuten seit den Zeiten eines florierenden Internetbetriebs ja immer wieder auch als Blogs oder auf den privaten Seiten „tagesaktuell“ veröffentlicht. Die überwiegende Zahl der Musikwissenschaftler wird allerdings auf Verständnis seitens der Leser hoffen, dass die Großzahl der Beiträge etwa von Tagungen und Kongressen häufig erst ein bis vier Jahre später in einem Sammelband ans Publikum gebracht wird.

Wenn es um Musik geht, so haben sich im deutschsprachigen Raum einige wenige wissenschaftliche Fachzeitschriften behauptet, deren Hauptverbreitungsgebiet die Hochschulbibliotheken sind – wenn man von interessierten privaten Abonnenten einmal absieht. Je nach Ausrichtung liegt der Schwerpunkt auf Theorie, Geschichte, Ästhetik, Komparatistik, Aufführungspraxis, Instrumentenbau oder Digitaltechnik. In Musik & Ästhetik werden auch musikphilosophische und -soziologische Themen behandelt, etliche Beiträge zu außereuropäischer Musik ergänzen das Spektrum. In der neuesten Lieferung vom April finden sich allerdings überwiegend Themen aus dem engeren deutschsprachigen Umkreis, auch wenn Musikalische Eschatologie von Gunnar Hinrichs und Martin Gecks Studie Romantische „Universalpoesie“ versus „tönend bewegte Formen“ transzendentale und teleologische Aspekte im Sinne einer philosophischen Sicht auf die Entwicklung von Musik ins Visier nehmen.

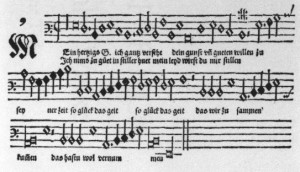

Eine ähnliche Ausrichtung weisen die beim Bärenreiter Verlag erscheinenden Acta musicologica mit ihrer zuletzt erschienenen Ausgabe auf, allerdings ergänzt durch detaillierte Auswertungen historischen Materials, so José Maria Domínguez‘ Erkundung der Situation des Königlichen Theaters von Madrid während der Amtszeit des Intendanten Ramón de Michelena von 1882 bis 1894, Yossi Maureys Erkenntnisse anhand der Analyse einer Motette um 1500 oder Natalia Braginskayas Ermittlung zur Wiederentdeckung früher Werke von Igor Strawinsky. Die Zeitschrift MusikTheorie sucht in ihrer aktuellen Ausgabe das Profil von Textvertonungen im 16. Jahrhundert auch von religiöser und intellektueller Warte aus zu schärfen und untersucht die Etikettierung einer „humanistischen Musik“ in der Renaissance.

Hingegen zeugen die Beiträge in Die Musikforschung in ihrer neuesten Nummer von einer historisch breitgefächerten, allerdings auch deutlich auf den deutschen Sprachraum begrenzten Auswahl: Ähnlich den zuvor erwähnten Zeitschriften ist hier ein Aufsatz zu einem Werk der Renaissanceepoche zu lesen, was sich tatsächlich als Trend seit 2015 abzeichnen könnte, da Musik des 15. wie 16. Jahrhunderts von der Forschung in den vergangenen zwanzig Jahren tendenziell „stiefmütterlich“ behandelt wurde. Ansonsten werden Wagner und die „neudeutsche Schule“ hier auch in Interpretationsansätzen des 20. Jahrhunderts reflektiert, etwa durch das Prisma von Pfitzners Wagner-Rezeption oder in Knappertsbuschs Herangehensweise bei seinen Aufführungen von Bruckners Symphonien. In der eher kontingent wirkenden Aufsatzkompilation des Archivs für Musikwissenschaft widmet sich Richard Kramer dem Konzept von Improvisation als Logos und Praxis, geht Frank Hentschel dem für das 19. Jahrhundert und die Romantikrezeption so spezifischen Paradigma des Unheimlichen in den Künsten nach und beschäftigt sich Ralph Kogelheide mit der Studie II von Karlheinz Stockhausen als Tonbandkomposition.

Die TONKUNST setzt hingegen wie gewohnt auf Sonderthemen, die gewissermaßen in der Luft liegen: In der Ausgabe von April 2016 dreht sich alles um Mieczysław Weinberg in der Ära Brežnev. Das Werk des polnischen Komponisten erfährt erst seit kurzem größere Aufmerksamkeit, Versuche sowohl von ausführender Seite wie von wissenschaftlicher, sein immens umfangreiches Gesamtwerk zu überblicken, haben deutlich zugenommen. Den Weg zu einer breiten Stellungnahme von Seiten der Forschung ebnete ein Hamburger Symposium im Jahr 2012, das die Beiträge der Ausgabe spiegeln. Es geht sowohl um Weinbergs Verhältnis zum Diktat eines „Sozialistischen Realismus“ als auch um Einzelaspekte seines Werks, der Kammermusik dieser Zeit ebenso wie seiner Opern.

In der Neuen Zeitschrift für Musik, einer wichtigen Stimme an der Schwelle zwischen Praxis, Publikum und Forschung, wird ein Blick zurück auf das Werk des kürzlich verstorbenen Komponisten Joseph Anton Riedl als „Genie des Radikalen“ geworfen, gilt Jörn Peter Hiekels Aufmerksamkeit der Kunst des Übergangs als Merkmal des Musiktheaters der vergangenen Jahrzehnte, positioniert sich der Opernkomponist Aribert Reimann in einem neuen Interview.

Schreibe einen Kommentar