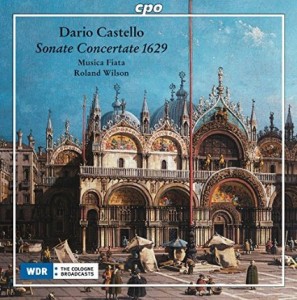

Seiner eindrucksvollen diskographischen Litanei fügt das Kölner Ensemble Musica Fiata (sed bene audita) nun einen weiteren Meilenstein frühbarocker polyphoner Satzkunst auf der Basis der Sonata da chiesa hinzu, nämlich nicht weniger als dreizehn von Dario Castellos affektgeladenen Sonate concertate aus dem Zeitraum zwischen 1621 und 1629, dem Jahr der zugrundeliegenden Ausgabe „in Stile Moderno“. Ungelöst bleibt bislang das Rätsel der Identifizierung ihres Urhebers: Sollte Dario Castello, dessen Name auf den Lohnlisten von St. Markus auftaucht, etwa mit dem Geiger und späteren Fagottisten Giovanni Battista oder – wovon der Musikwissenschaftler Bernhard Moosbauer überzeugt war – mit Francesco Castello identisch sein, der ab 1624 in Venedig als Posaunist wirkte?

Wie auch immer: Die Sonaten übten noch lange große Ausstrahlung vor allem auf jüngere Musiker des italienischen und deutschen Sprachraums, etwa auf Antonio Bertali oder Johann Rosenmüller aus. Sie fußen teilweise auf Besonderheiten von Giovanni Gabrielis Spätwerk, der lange Zeit nicht nur das venezianische, sondern das europäische Musikleben als solches maßgeblich mitbestimmt hatte. Der langjährige Leiter des Ensembles, der britische Trompeter und Zinkspieler Roland Wilson, erkannte diese Ähnlichkeit in der Tatsache, dass auch hier die Mittelstimmen eher Füllcharakter haben. Andererseits lässt sich der Einfluss Monteverdis in der „modernen“ venezianischen Sonate nachweisen; Castellos eigene innovatorische Note bestand freilich darin, häufige Tempowechsel genau zu kennzeichnen und plötzliche dynamische Wechsel, teils im Sinne einer Echowirkung, einzuführen.

Dass die Sonaten auf der vorliegenden Einspielung nicht in der numerischen Reihenfolge erscheinen, hat seine Gründe in der dramaturgisch glücklich arrangierten Abwechslung, denn passend zum Wesen jeder einzelnen Sonate änderte Wilson die Besetzung: So folgt auf die lediglich zweistimmige Sonata V, die hier mit Posaune, Zink, Orgel und Harfe besetzt ist, die vierstimmige Streichersonate XVI, die hier durch Violine, zwei Violen und ein Cello repräsentiert wird und in der Aufnahme vom Oktober 2013 durch eine Continuogruppe mit Cembalo, Chitarrone und Harfe angereichert wurde.

Ausnahmen von der Praxisregel der Kirchensonate stellen die fünfzehnte und sechzehnte Sonate dar, die wegen der vorgeschriebenen Streicherbesetzung (mit Abstrichen) als frühe Vorläufer des Streichquartetts angesehen werden können. Bei der ersteren mutmaßt Roland Wilson, sie könnte in ihrer Augmentation und Beschleunigung der Fugenteile für eine Festmesse oder eine Vesper vorgesehen gewesen sein. Ganz anders handelt es sich bei der stimmlich identisch besetzten sechzehnten Sonate um ein Stück für den weltlichen Gebrauch, das gewisse Merkmale des stile concitato Monteverdis aufweist. Originalität und Modernität solcher Instrumentalkompositionen der Zeit kommt schon in einem Titel wie Biagio Marinis Curiose e moderne Inventioni von 1629 zum Ausdruck. Mit Glanz und Eleganz der Lagunenstadt war es allerdings nach 1630 erst einmal vorbei: Eine Pestepidemie erschütterte in den folgenden Jahren ganz Norditalien.

Die Akustik der Dorfkirche Bochum-Stiepel wurde bei der Aufnahme der Sonaten von der Tontechnik des Westdeutschen Rundfunks jedenfalls in idealer Weise eingefangen, schärft aber nur für uns Hörer digitaler Konserven den ohnehin agogisch sinnfälligen und schwungvoll rhythmisierenden, manchmal geradezu eleganten Zugriff auf die Musik. Die Bandbreite der Angaben Castellos zu Dynamik und Tempo wird in entsprechender Weise ausgenutzt, was diese um 1620 neuartige Musik deutlich von der Generation der weiterwirkenden späten Renaissancepolyphonie absetzt, deren Errungenschaften freilich hinsichtlich Intonation und Spielweise gewahrt bleiben. Von einer Differenzierung, wie sie heute durch die keineswegs sparsam besetzte Musica fiata praktiziert wird, konnte man in der Wiedergabe alter Musik aus dem frühen 17. Jahrhundert im Sinne der „historischen Aufführungspraxis“ noch vor dreißig Jahren allenfalls träumen …

Schreibe einen Kommentar