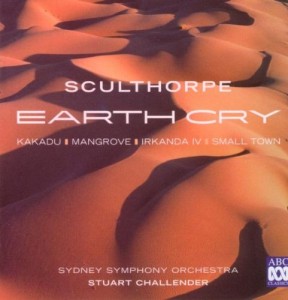

Die Basis für die Musik des australischen Kontinents bildet unangefochten die Klangwelt ihrer Ureinwohner, der Aborigines und der Umgebung selbst, ihrer Steppen, des Buschlandes und der Meeresküste. Auf dieser Überzeugung gründet die Entwicklung einer spezifisch australischen Tonsprache durch den 1929 geborenen und 2014 verstorbenen Komponisten Peter Joshua Sculthorpe, der überwiegend in Melbourne, zwischenzeitlich aber auch bei Größen wie Edmund Rubbra und Egon Wellesz in Oxford studiert hatte. Dazu gehört die Einbeziehung indigener Instrumente des Kontinents: Daraus ging 1986 Earth Cry für Didjeridu und Orchester hervor. Andere symphonische Werke wie Sun Music I-IV (1965-67), Kakadu (1988) und From Oceania (2003) greifen Vogelstimmen, Naturgeräusche und -inspirationen sowie die eingeborene Musik mit den Möglichkeiten des europäischen Orchesterinstrumentariums auf.

Neu an diesem Ansatz ist für das Szenario des kolonisierten fünften Kontinents jedenfalls, dass die populare und rituelle Musik der Ureinwohner nicht mehr als unterprivilegiert wahrgenommen, sondern mit der Tendenz zur Gleichberechtigung in die Kunstmusik einbezogen wird. In anderen Teilen der Welt, beispielsweise in der Karibik oder in Finnland und selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Beginn dieses Prozesses schon früher, nämlich spätestens um die Mitte des 19. Jahrhunderts anzusetzen und seither auch aus der dort etablierten klassischen Musikkultur nicht mehr wegzudenken, sondern ihr selbstverständlicher Bestandteil. Doch auf der anderen Seite blieb auch Peter Sculthorpe – zuletzt Professor am Konservatorium von Sydney – dem abendländischen temperierten Tonsystem treu, wenn auch seine Themenwahl weitgehend patriotisch bestimmt bleibt: Seine 12 Streichquartette, die im langen Zeitraum von 1947 bis 1992 entstanden, sind natürlich von der europäischen Genese des Genres und der Tradition bis hin zur Einbeziehung von Polytonalität nicht wegzudenken.

Ebenso immens wie der Umfang seines Werkkatalogs ist Sculthorpes Navigation durch die Genres: Mit Djilile, Between Five Bells, Rose Bay Quadrilles und Thoughts From Home machte er sich auch als Komponist für Klaviersolostücke einen Namen, er komponierte die Oper Rites of Passage (1972-73), mit der auf das bekannte ethnologische Grundlagenwerk von Arnold van Gennep anspielt, in dem es aber speziell um den Initiationsritus der Aranda geht. Die musikdramatische Konzeption richtet sich hier nach Lullys praktiziertem Gedanken der Einheit von Tanz, Drama und Musik auf der Bühne. Ungewöhnlich ist, um den Eindruck von der Alterität der australischen Eingeborenenkultur zu verstärken, die Besetzungswahl: Neben einem Doppelchor, der unter anderem Texte von Boethius singt, treten im Orchester drei Schlagzeugspieler, zwei Tubisten, ein echoverstärktes Klavier, sechs Cellisten und vier Kontrabassisten auf, was einen ungefähren Hinweis auch auf das dynamische Volumen geben dürfte, das sich hier entfaltet. Daneben schuf Sculthorpe eine weitere Oper (Quiros, 1982), ein Requiem, ein Klavierkonzert und Filmmusiken zu drei bekannten Streifen: Age of Consent (1969), Manganinnie (1980) und Burke & Wills (1985), außerdem eine Sonate für Viola und Schlagwerk und Beethoven Variations für Orchester.

Schreibe einen Kommentar