Nicht alleine war Afrika evolutionsgeschichtlich die Wiege der heutigen Menschheit, seine Mitte hat auch ein Musikinstrument „geboren“, das ausschließlich und in keiner Variante außerhalb des „schwarzen“ Kontinents zu finden ist. Grundlage des Zupfinstruments ist entweder Eisen oder Rotang, eine endemische flexible Holzart.

Es handelt sich um das schwarzafrikanische Sansa, das gegenüber anderen Zupfinstrumenten über einen deutlichen Vorteil verfügt, da jede denkbare Stimmung durch das einfache Vor- und Zurückschieben der Eisen- oder Holzlamellen erzielt werden kann. Durch deren Anordnung rechts und links des Mittelstücks lassen sich so terzbasierte Zwei- und Dreiklänge aufbauen, daraus entsteht die diatonische Tonleiter.

Die Lamellen oder in besserem Deutsch: Zungen liegen über einem Steg und werden vom Spieler mit dem Daumen und dem Zeigefinger gezupft. Da der einfache Klang nicht gerade voluminös zu nennen ist, werden zu seiner Verstärkung hinter der Platte, auf der die Zungen angebracht sind, eine Kalebasse als Resonator angefügt. Somit wird auch das Ensemblespiel ermöglicht.

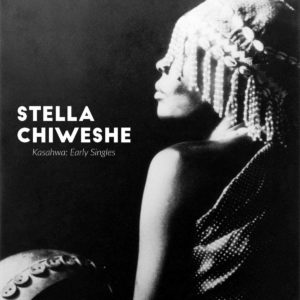

Innerafrikanische Unterarten des Instruments sind zahlreich: Aus dem Norden von Angola kommt ein Lamellophon mit neun Zungen, bekannt als Mbira, während Simbabwe eine eigene Variante davon kennt. Beim religiösen Spiel der Shona in diesem Land sollen durch die spezifische Musik der Mbira die Stammesangehörigen in Trance versetzt werden. Stella Chiweshe gilt heute als namhafteste Virtuosin auf dem Instrument; sie ist überzeugt, dass sie damit jedes Lebewesen und sogar das Wasser mit dem Spiel berühren kann. In Simbabwe wurde die Mbira aber auch gewissermaßen säkularisiert und findet sich als wichtiges Instrument der Unterhaltungsmusik wieder.

Das so originär afrikanische Zupfidiophon hat längst Widerhall in Europa gefunden: So fertigte der deutsche Musiker und Instrumentenbauer Peter Hokema die Sansula, die er sich patentieren ließ: Der dynamisch stärkere Klang wird durch einen mit Trommelfell bespannten Holzring gewährleistet, auf dem der Zungenblock des ursprünglichen Sansa mittig befestigt ist.

Spielt jemand das Instrument auf dem Tisch stehend (wie die Leier), so kann er durch Anheben und Aufsetzen des Rahmens modulieren. Der Keramikhersteller und Schlagzeugkonstrukteur Jens Rabenseifner entwickelte aus Sansa-Typen die Kalimbula, die noch einen Schritt weitergeht, weil das Lamellophon selbst auf einem bauchigen Resonanzkörper wie bei einer Trommel oder Mandoline angebracht ist. Der runde Korpus kann sowohl aus Kürbishälften geformt sein als auch aus Keramik, da diese ähnliche Klangeigenschaften hervorbringt.

In die Karibik, genauer: auf die Antillen schaffte es das Sansa durch den Sklavenhandel, wo eine Variante – auf Haiti – fälschlich oder nicht als „marimba“ bezeichnet existiert, während eine andere auf Kuba als „marimbula“ benannt wurde; beide haben mit dem Xylophon keine Gemeinsamkeit.