Der auffallend geringe Anteil an Komponistinnen in der Geschichte des dänischen Kulturlebens mag damit zusammenhängen, dass es anders als in Frankreich und Italien seit der frühen Neuzeit keine adligen Gönnerinnen gab, die Frauen nicht nur als Musikerinnen, sondern auch als kreative Köpfe in ihrem Fach hätten fördern können (oder wollen). Wendet man sich gegenwärtigen Szenen zu, entsteht auf den ersten Blick kaum ein anderer Eindruck, jedenfalls, wenn es um einheimische Kräfte geht. Die SPOR-Festivals für zeitgenössische Musik in den letzten Jahren, die unverändert in Aarhus stattfinden, zeichnen ein etwas anderes Bild: Als künstlerische Kuratorinnen wurden 2007 Anna Berit Asp Christensen und Anne Marqvardsen ausgelobt und auch auf dem Fest des Folgejahrs wirkten die Organisatorinnen im Duo federführend, aber auf Augenhöhe in einem 24-Stunden-Experiment mit weiteren Tonkünstlerinnen und -künstlern zusammen.

Im Jahr 2010 stand das SPOR Festival for contemporary music and sound art unter der Ägide der belgischen Komponistin Joanna Bailie, 2013 wurde das Festival von der experimentell ausgerichteten britisch-dänisch-deutschen Komponistin Juliana Hodkinson verantwortet, 2014 von der irischen Performance-Künstlerin Jennifer Walshe. Zwischenzeitlich, nämlich 2011, war das bedeutende dänische Event unter dem Motto TOUCH ME zu einem größeren Teil nach Berlin „ausgelagert“, wobei Sven Åke Johansson mit seinem ausgefallenen multimedialen Programm – zum Beispiel mit seinen fallenden Kürbissen – sicher im Mittelpunkt des Interesses stand. Daneben war auch Musik der „Vätergeneration“, nämlich von Pelle Gudmundsen-Holmgreen und Bent Sørensen zu hören; für die Präsenz neuester Klangwelten sorgten Joanna Bailie und Simon Steen-Andersen, der das Großereignis übrigens im Jahr 2015 leitete. Im Mai des laufenden Jahres hielt keine Favoritin aus Dänemark den Vorsitz, sondern das belgische Nadar Ensemble.

Eine absolute Ausnahmeerscheinung in der von Carl Nielsen geprägten Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert war sicherlich dessen Korrepetitorin Nancy Dalberg. Die Dominanz der männlichen Künstlerzirkel seit dem 18. Jahrhundert könnte zum einen auf die skandinavische Ausrichtung am antikisierenden Ideal eines Magus oder Zauberers – etwa in der Gestalt des lange für authentisch gehaltenen schottischen Barden Ossian – zurückgeführt werden, andererseits auf den in der Renaissance aufgebrachten und in der Aufklärung fortgesetzten Typus des genialischen und vielseitig talentierten virilen Schöpfers.

Demgegenüber durften schöpferische Musikerinnen sich bekanntlich nicht weit vom häuslichen Herd wegbewegen und blieben in ihrem gesellschaftlich akzeptierten Repertoire dementsprechend auf unspektakuläre Klaviersolowerke und Kunstlieder reduziert. In Deutschland verhielt es sich in der Ära post Beethoven kaum anders: Das Klavierkonzert in d-Moll von Clara Schumann kann hierbei als Ausnahme von der Regel betrachtet werden und war wohl nur ihrer Karriere als reisende Virtuosin zu verdanken. Die Dänin Ida Henriette da Fonseca vermochte sich zur gleichen Zeit zwar als Sängerin, nicht jedoch als Komponistin durchzusetzen; ähnliches gilt für Johanne Fenger, deren Werkkatalog für gewöhnlich auf ihr Liedschaffen verengt wird. Selten findet gleichermaßen das Werk von Benna Moe und Margaret Hamerik Erwähnung geschweige denn, dass diese Künstlerinnen sich im öffentlichen Leben hätten behaupten oder gar eine Tradition begründen können.

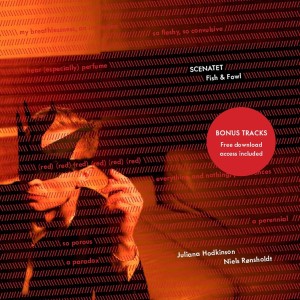

Ein Wandel tritt im Grunde genommen erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein, als Else-Marie Pade und Birgitte Alsted mit ihrem avantgardistischen, elektroakustischen und experimentell-progressiven Werk die „neuen Schulen“ im nordischen Nachbarland maßgeblich definierten und (mit)prägten. In jüngster Zeit sorgt insbesondere die 1971 geborene Wahl-Berlinerin Juliana Hodkinson, beispielsweise in ihrem Zusammenwirken mit Niels Rønsholdt anlässlich der Studioproduktion von 2011, für frische Impulse in der dänischen Neuen Musik.

Schreibe einen Kommentar