Zwischen der hochartifiziellen Warschauer Hofmusik zu Zeiten von Fürst Władysław IV. um 1635 und der frühklassischen Instrumentalmusik in Polen ab etwa 1760 liegen nicht nur Zeiten, sondern auch Welten. Bedingt durch die enge Bindung der Kirchenmusik an das Königshaus in der Barockzeit und durch die verheerenden Teilungen des Landes als Spielball inmitten der Mächte Preussen, Russland und Habsburg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlag das öffentliche Konzertleben über viele Jahre fast völlig, von einer freien Ausübung der Instrumentalmusik ganz zu schweigen. Auch in den großen Zentren dominierte die messliturgische Vokalmusik – mit oder ohne Begleitung – fast alle Bereiche. Nur verhalten entwickelte sich so etwas wie eine frühbürgerliche intime Kammermusik, von der wenigstens eine ganze Reihe erhaltener Stücke für Cembalo alleine Kunde gibt.

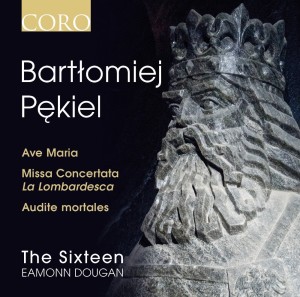

Als umso größeres Verdienst muss es Eamonn Dougan und seinem Ensemble The Sixteen angerechnet werden, dass nun endlich neuere Aufnahmen aus dem verstreuten und lange verborgenen Repertoire des polnischen Hochbarock vorliegen und diskographisch nicht nur des lange Zeit im Dienst des brandenburgischen Kurfürsten stehenden Adam Jarzębski gedacht wird. Hierher gehören geistliche Werke von Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ca. 1664 – 1734) und Bartłomiej Pękiel (n. 1600 – um 1670).

Gerade von letzterem ist ein instrumentales Meisterstück überliefert: Trzy tańce polskie („Drei polnische Tänze“) mit den Tempoangaben Moderato, Andante und Allegro. Bei diesen scheint es sich allerdings um die einzige bekannte, vom kirchlichen Kontext völlig losgelöste weltliche Komposition des Krakauer Organisten, dessen Ursprünge Johann Mattheson bisher unbewiesen in deutschen Territorien verortete, zu handeln. Nach Jahren als Assistent von Marco Scacchi an der Warschauer Königlichen Kapelle rückte Pękiel dort zum Kapellmeister auf. Ein weiterer Karriereschritt führte ihn schließlich zur Kathedrale auf dem Krakauer Wawel.

In seinen heute oft zu hörenden Motetten, darüber hinaus in den Messen und Feiermusiken repräsentierte der andere namhafte Krakauer Kapellmeister, nämlich Grzegorz Gorczycki, den Stile Antico in Reinform und hielt sich eng an Palestrinas strenge kontrapunktische Satzregeln. Die erhaltenen Kompositionen sind fast alle a cappella besetzt; lediglich der Basso continuo tritt hinzu. Ganz vom Renaissance-Stil getrennt müssen seine Werke für Chor und Barockorchester gesehen werden, die zu seinen Lebzeiten beliebter waren und dem Stile Moderno zuzurechnen sind. Auch von ihm ist bekannt, dass der Kirchenmusiker auch zur Instrumentalmusik beitrug; wir wissen von einer Ball Polonaise und das Wieluńer Orchester spielte (des öfteren?) seine Ouvertüre in D-Dur. Der gleichen Generation gehört im übrigen der aus Sokolów stammende Piaristenbruder Damian Stachowicz (1658 – 1699) an, der wie Gorczycki selbst Rhetorik und Poesie lehrte. Er wirkte überwiegend in Warschau, Chelm und Łowicz und schuf neben Litaneien und Psalmenvertonungen auch ein Requiem und ein Veni creator.

Schreibe einen Kommentar