Neben der einst wirklich lebendigen zehnten Muse Sappho kannte das antike Griechenland noch neun weitere, die den Helikon besiedelten, eine davon Kalliope. Sie war zuständig für die Wissenschaft, vor allem aber für epische Dichtungen. Auf Bildwerken erkennt man sie daher meist an Buchrolle oder Tafel und Schreibwerkzeug. Sie kann damit auch als Inspirationsquelle für Joseph Haydn gedeutet werden, weshalb die unkonventionelle australische Komponistin Elena Kats-Chernin sie anlässlich seines 200. Todestags im Jahr 2009 zu seiner Muse in träumender Haltung erklärte.

Ihr Klaviertrio Calliope Dreaming – in Analogie zu Shakespeares träumendem Prospero – gelangte auch in Haydns unmittelbarer Umgebung durch das Haydn Trio Eisenstadt im Jubiläumsjahr zur Aufführung. Doch handelte es sich dabei nur um einen singulären Ausflug in die Vergangenheit? Nach den eigenen Worten der Komponistin mitnichten: Sie interessierte Haydns freier Umgang mit Motiven namentlich in seiner Trauersymphonie und der Name Calliope ist nicht allein der Muse, sondern auch einem legendären Tasteninstrument mit wasserdampfbetriebenen Pfeifen im Altertum zu verdanken.

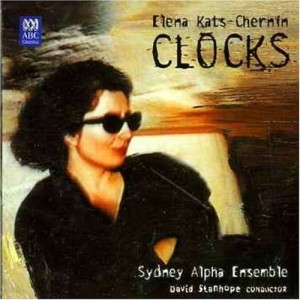

Die einstige Lachenmann-Stipendiatin Elena Kats-Chernin war 1975 mit ihren Eltern aus Usbekistan nach Australien eingewandert. Schon im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts machte sie sich auch in Europa einen Namen, da das Ensemble Modern ihre Stücke präsentierte und sie zu Andrea Breths Dramatisierungen – vornehmlich am Wiener Burgtheater – die Bühnenmusiken lieferte. Sicher liegt es zu einem großen Teil an der Konfrontation mit sehr unterschiedlichen Kulturen, dass Kats-Chernin sich weder der euorpäischen Avantgarde und ihren Schulen anschloss noch sich mit Unbedingtheit der Entwicklung des klassischen westlichen Repertoires verpflichtet fühlte: Vielmehr eignete sie sich diverse international orientierte Traditionen an und mischte diese auch. So kommen in ihren Werken Music-Hall-Effekte genauso wie Klezmer-Klänge vor.

Seit der Rückkehr nach Australien 1994 schrieb sie mehrere Opern, darunter Iphis (1997) und Rage of Life (2010). Eine besondere Vorliebe zeigte sie für den Ragtime und komponierte bis heute zahlreiche Klavierstücke für das Genre. Dem großen Publikum sind Klänge aus ihrer Hand durch Filme bekannt: Sie schreckte weder vor illustrativer Musik im Horror-Genre zurück noch vor der Nachvertonung von alten Stummfilmen, etwa Sjöströms Körkarlen (1921) oder von Robert Siodmaks People on Sunday (1930). Ihr Russian Rag für Klavier wurde in Bearbeitungen von zahlreichen Ensembles adaptiert und taucht als musikalisches Thema für die Stadt New York in der schwarzen Komödie Mary and Max (2009) des Australiers Adam Elliot auf. An der Komischen Oper Berlin war vor zwei Jahren übrigens ihre vergleichsweise eher humoristische Monteverdi-Montage Orpheus, Odysseus und Poppea zu hören. Seit 2011 fungiert sie als Composer-in-Residence des Queensland Symphony Orchestra.

Schreibe einen Kommentar