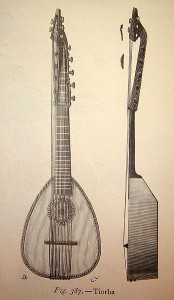

Wie Violine, Klarinette und Fagott hat auch die Laute ihre Bassvariante, nämlich die Theorbe oder Erzlaute, ein im Konzertbetrieb und ebenso bei Einspielungen bislang vernachlässigtes Instrument, das wegen seiner Klangschönheit eigentlich mehr Beachtung verdient hat. Als konzertantes Soloinstrument ist sie in Notenmanuskripten der Alten Musik aber selten anzutreffen. Dies mag auch daran liegen, dass die Besetzungen variierten: Wo die Laute intendiert war, konnte stattdessen eine Theorbe eingesetzt werden. Das voluminösere, aber eher längliche Instrument verfügt über zwei Wirbelkästen und war bis zum Ende des 17 . Jahrhunderts überwiegend mit 16 Saiten bezogen.

Die Instrumente der Folgezeit waren dann meist wie die Chitarrone, die man auch als romanische, das heißt römische Theorbe bezeichnete, 14-saitig. Eine bekannte Sammlung mit Tabulaturen speziell für die heute eher selten gespielte Lautenart wurde zwischen 1614 und 1616 – also in ihrer beginnenden Blütezeit – in drei Bänden von Pietro Paolo Melli herausgegeben. Als konzertantes Soloinstrument im Ensemble tritt die Theorbe selten explizit in Erscheinung, wenn man etwa von Robert de Visées Stücken absieht, die als zweites, gleichberechtigtes aber höherstimmiges Instrument eine konventionelle Laute vorsehen und in Paris 1716 gedruckt wurden. Über das Leben dieses Hofkomponisten ist wenig genug bekannt: Vermutlich lebte er von 1655 bis 1732 und war möglicherweise Schüler von Francesco Corbetta, der sowohl auf der Viola da Gamba als auch auf Gitarre und diversen Lauteninstrumenten als versierter Musiker galt. 1719 wurde de Visée von Ludwig XV. zum Gitarrenmeister ernannt, was bedeutet, dass er dem König auch beim Bettgang das eine oder andere Stückchen vorspielen durfte.

Die Sammlung der Theorbensuiten geht auf zwei ältere Editionen des Komponisten für Gitarre von 1682 und 1686 zurück, es handelte sich also um keinen ganz originellen Wurf. Da de Visée nicht genau angibt, welches Begleitinstrumentarium einzutreten soll, gleichzeitig aber über die Aufführungspraxis heute mehr bekannt ist, haben sich die Musiker um Manuel Staropoli für eine Lösung mit Viola da Gamba – gespielt von Rosita Ippolito – und Cembalo entschieden, wobei die Flöte noch hinzutritt – sicher eine gängige Zusammenstellung der Jahre kurz vor und um 1700. Der zweite Teil der Sammlung liegt neuerdings in einer Aufnahme vom Juni 2012 vor und erweitert die Repertoirekenntnis über die Kammermusik des Hochbarock erheblich (B0012D3AMO).

Schreibe einen Kommentar