Die Berliner Philharmoniker sind hier nicht in einer Live-Situation, sondern sozusagen im Moment der Generalprobe zu erleben, wenn sie auch mit dem Wissen spielen, dass sie mit dem besten derzeit verfügbaren Equipment aufgenommen werden. Das Resultat lässt sich tatsächlich hören: Die Audio-Mitschnitte von Prokofievs 6. Klavierkonzert und Bartoks 2. erklingen in bestmöglicher Auflösung, nämlich in 2.0 PCM Audio-Qualität mit 96 kHz / 24 Bit und optional in 5.1 DTS Surround Sound. Zu Beginn steht die audiovisuelle Version von Prokofievs 3. Konzert, die allerdings nicht im Mehrkanaltonverfahren abrufbar ist.

Bereits mit 9 Jahren nahm der aus dem nordöstlichen China stammende Pianist sein Klavierstudium in Peking auf, das er 6 Jahre später am Curtis Institute in Philadelphia fortsetzte. 2 Jahre zuvor war er in Peking schon mit sämtlichen Chopin-Etüden aufgetreten. Mit 27 gelang der internationale Durchbruch mit Tschaikowskys erstem Klavierkonzert; er vertrat bei der Aufführung den verhinderten André Watts. Das Debüt in der Carnegie Hall mit Griegs Klavierkonzert war dann der nächste Schritt, um mit Dirigenten wie Lorin Maazel, Daniel Barenboim und Christoph Eschenbach weiterzuarbeiten. Gastauftritte mit den weltweit führenden Orchestern gehören nunmehr zum „normalen“ Künstleralltag, wobei er selbst vor allem seiner Haydn-Interpretationen wegen vom Publikum und der Presse beachtet wurde.

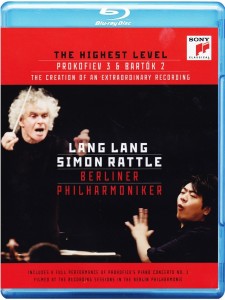

Simon Rattles Auftritte als Chef der Berliner Philharmoniker wurden auf dem Musikmarkt zuletzt mit Aufnahmen von Rachmaninovs Sinfonischen Tänzen und einer Live-Aufnahme aus Prag unter anderem mit Beethovens 6. Symphonie wahrgenommen. Dabei hatte sich Rattle ursprünglich des Repertoires vernachlässigter Werke aus den frühen 20. Jahrhundert angenommen, später aber nicht nur mit den klassisch-romantischen Werken, sondern auch mit der Aufführungspraxis alter Musik auseinandergesetzt. Die russischen Komponisten beschäftigten ihn in diesem Jahr öfter – wie die vorliegende Einspielung zeigt.

Prokofievs drittes Klavierkonzert ist allerdings vor allem ein Lieblingskind Lang Langs, denn schon lange war der Virtuose begeistert von der funkensprühenden Energie, die in der Partitur liegt. Eine formale Besonderheit des Konzerts besteht darin, dass sich das zunächst episodisch gebliebene Einleitungsthema zwischen Durchführung und Reprise entwickelt und der dritte Satz, formal gesehen quasi ein dreigliedriges Scherzo, selbst im sanglich gestalteten Mittelteil die typische Dreiteilung aufweist. Auch Bartoks zweites Klavierkonzert in G-Dur, übrigens 1933 unter Hans Rosbaud mit dem Komponisten selbst als Solisten in Frankfurt am Main uraufgeführt, erfährt hier die nötige expressive Interpretation. Eine weitere Herausforderung für den Pianisten: Es gilt als eines der schwierigsten Werke der Klavierliteratur überhaupt.

Schreibe einen Kommentar