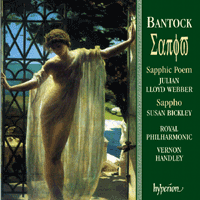

Nicht der Komponist selbst war bei der Entstehung seines Zyklus über die griechische Lyrikerin Sappho (6. Jh.v.Chr.) der Verseschmied, sondern seine Frau Helena, die Whartons Übertragung der Fragmente benutzte und sie zu einem sinnfälligen Komplex verband und wo es ihr nötig erschien, eigene Verse einfügte, die zur Gefühlswelt der Dichterin passten. Die musikalische Realisation mit Symphonieorchester und Sopranstimme war letztlich Bantocks eigene Aufgabe. Die Hyperion-Einspielung mit Susan Bickley, Sopran und Vermon Handley als Dirigent ist die Umsetzung in ein spätromantisches, von der Schwüle einer griechischen Sommernacht getränktes Grand Poeme in besonderer Weise gelungen …

Wie kam der Komponist aber auf die Idee zu einer solchen Vertonung? Ein gewisser Hang zum Exotischen zeigt sich bei der Überzahl der vorangegangenen Werke. Sowohl den Mythen und der Geschichte des fernen Ostens als auch der arabischen Länder und der griechischen Welt galt seine Aufmerksamkeit. 1892 schrieb er das Ballett „Aegypt“, die Oper „The Pearl of Iran“ erschien 1894, im selben Jahr die Schauspielmusik „Ramases II“, der sechsteilige Liedzyklus „Songs of the East“ entstand in den Jahren 1895 bis 1898. Nach dem Sappho-Zyklus (1906) gab er, unter dem Eindruck antiker griechischer Überlieferung die Schauspielmusik zum euripideischen „Hippolytus“ (1908) und zur sophokleischen „Elektra“ (1809) heraus.

Der 1868 in London geborene Komponist wirkte unter anderem in der britischen Hauptstadt als Dirigent am Royal Theatre. Die Militärkapelle von Cheshire gegenüber Liverpool schmiedete er in ein Symphonieorchester um und gründete 1898, im selben Jahr also, in dem er Helena Francesca Maude heiratete, die New Brighton Choral Society. Von da an schrieb seine Frau häufig die Liedtexte zu seinen Kompositionen. Nach weiteren längeren Engagements als Dirigent erhielt Bantock als unmittelbarer Nachfolger von Edward Elgar die Peyton-Professur für Musik an der Universität Birmingham. 1930 wurde er Dank seiner Verdienste geadelt. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in London.

Auch der Sappho-Zyklus zeichnet sich wie andere seiner Werke durch Einfallsreichtum, orchestrale Farbigkeit und den lebhaften Drang, mit musikalischen Mitteln zu erzählen aus. Sappho wird hier durch ihre Leidenschaftlichkeit porträtiert, allerdings mit der Tendenz zur heterosexuellen Liebe, während der von Lesbos stammenden Leiterin eines Mädchen-Thiasos ja anderes nachgesagt worden war. Einige der Lieder auf der CD haben eher den Charakter von Interludien, andere entfalten die ganze Palette der Orchesterfarben und geben auch der Vokalstimme breite Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Perle auch für alle an der griechischen Lyrik interessierten Hörer.

Schreibe einen Kommentar