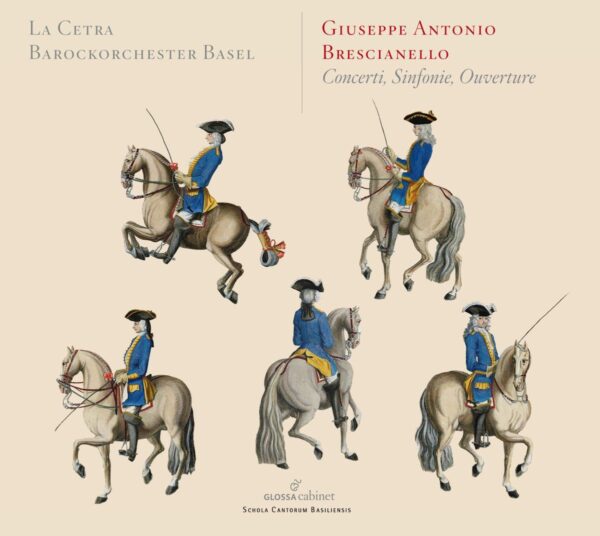

Große Kirchen haben den Nachteil, dass sie, führt man in ihnen weltliche Musik auf, sehr starken Widerhall aus verschiedenen Richtungen reproduzieren, was den Eindruck, den der Hörer von einem Konzertsaal regulariter gewohnt ist, nicht ersetzen kann. So auch geschehen bei der Aufnahme des ansonsten unglaublich präsent aufgenommenen Albums von zwei dreisätzigen Sinfonie, drei Concerti mit wechselnden Solistengruppen, einer Ouvertüre und einer Chaconne, allesamt aus der Feder des aus Venedig stammenden Komponisten Giuseppe Antonio Brescianello, realisiert durch das weithin renommierte Basler Barockorchester La Cetra im Jahr 2002.

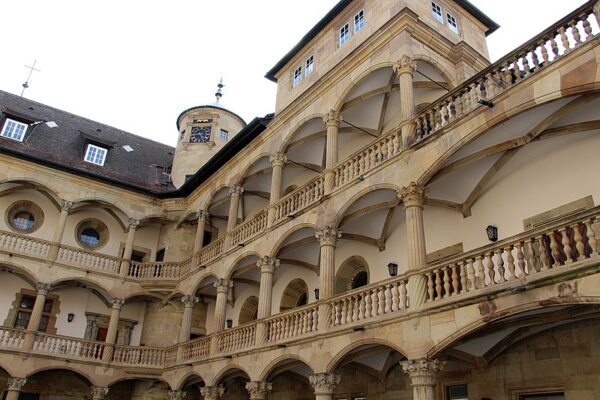

Den dort präsentierten Werken und den agogisch exzellent agierenden Musikern der Einspielung mit den Dirigenten David Plantier und Václav Luks tut dies freilich keinen Abbruch: Es handelt sich um Vivaldis „Produkten“ absolut ebenbürtige Schöpfungen und offenbaren eigene Dramatik und melodischen Abwechslungsreichtum. Immer wieder, gerade auch in den langsamen Sätzen, sind die Vorbilder Corelli und vor allem Vivaldi erkennbar. Sie entstanden am und für den württembergischen Hof, nachdem infolge Geldmangels der größte Teil der Stuttgarter Hofkapelle 1737 entlassen worden war, mitsamt seinem populären Rat und Oberkapellmeister Brescianello, der im deutschsprachigen Raum zunächst dem bayerischen Kurfürsten Max Emanuel als Geiger zur Verfügung gestanden hatte. Er dürfte gerade als hochrangiger Musiker über seine Dimission alles andere als erfreut gewesen sein, nahm aber nach sieben Jahren, als Karl Eugen die Regierungsgeschäfte am Stuttgarter Hof zu leiten begann, gerne seine alte Stellung wieder ein, die er immerhin noch sieben Jahre bis zum Antritt seiner Pension mit Erfolg bedienen konnte.

Ungewöhnlich ist, dass im Konzert B-Dur gerade die in ihren Klangcharakteren so diametral unterschiedlichen Instrumente Violine und Fagott miteinander (sowie den Streichern und dem Basso continuo) in Wettstreit treten. Gewidmet ist das Konzert, bestehend aus Allegro-Ecksätzen und einem Adagio-Mittelteil dem Grafen von Schönborn, in dessen Musiksammlung im Schloss Wiesentheid nahe Kitzingen es bis heute vorliegt. Virtuos-verspielte Passagen der beiden Leitinstrumente, die melodiös interessante Motivfigurationen vorführen, wechseln mit Accompagnato-Teilen der Orchesterstimmen. Gelegentlich tritt im ersten Satz auch nur das munter plappernde Fagott mit dem Orchester in Dialog, weniger die Geige mit letzterem.

Fagottist Eckhard Lenzing war zu oben genannter Einstudierung und Aufnahme der Solist; sein Instrument scheint wegen des tieferen Klangs deutscher Bauart zu sein, das dennoch in den höheren Lagen eine eigentümliche, vom klassischen Typ des 19. Jahrhunderts abweichende Toncharakteristik verrät, weshalb es sich wohl um ein historisches oder nachgebautes Instrument aus der Vorklassik oder Sattelzeit handeln dürfte.