Nicht nur eine Mode unserer Zeit ist es, wenn für Aufführungen von Musik des 17. Jahrhunderts harmonische Füllstimmen hinzugenommen werden – wiedergegeben durch historisch adäquate Instrumente wie Theorbe, Erzlaute, Chitarrone oder Viola da gamba, außerdem durch Holzbläser. Beliebt waren vor und um 1700 insbesondere solchermaßen ergänzte Konzerte mit Liedern, akkompagniert vom Basso continuo. In der Nähe der Adelshöfe in Venedig aufgewachsen genoss unter anderem die spätere Lied- und Opernkomponistin, die Arzttochter Antonia Padoani, um 1660 herum das Privileg, von dem namhaften Organisten und Opernkomponisten Francesco Cavalli dort unterrichtet zu werden.

Die Republik Venetien verlor als einflussreiche Großmacht zwischen Spanien und dem Osmanischen Reich wegen der zunehmenden Bedeutung des Handels auf dem Atlantik einige ihrer Privilegien und Stützpunkte wie 1669 auch Kreta. Das Aufblühen der Oper neben der Kirchenmusik war durch die veränderten äußeren Bedingungen nicht aufzuhalten; die namhaftesten Komponisten der Barockzeit konkurrierten miteinander um die besten Stellen und das höchste Ansehen; auch die Rivalität zwischen Francesco Cavalli und Antonio Cesti sorgte nicht zuletzt für ein produktives urbanes Musikleben in allen Genres.

Siebzehn Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem Aristokraten Lorenzo Bembo trennte sich Antonia Padoani von ihrem Mann und suchte ihr Auskommen in Paris. Die begabte Sängerin trat vor dem Sonnenkönig auf, der ihr, überzeugt von ihren musikalischen Fertigkeiten, eine Rente gewährte und die Aufnahme in eine religiöse Gemeinschaft ermöglichte. Nach einigen Jahren erfolgreicher Auftritte als Sopranistin verlegte sie sich ausschließlich auf das Komponieren und erhielt als solche ebenso viel Aufmerksamkeit wie die um eine Generation jüngere spätere Schöpferin der Kantate Le Sommeil d’Ulysses, Élisabeth Jacquet de la Guerre.

Nach heutigen Erkenntnissen bediente sie ausschließlich Vokalmusik mit Instrumentalbegleitung, diese allerdings in ganzer Breite: Mit Opern wie L’Ercole Amante (1707) trat sie zwar in die Fußstapfen ihres Lehrers Francesco Cavalli, doch wird ihre eigene stilistische Handschrift deutlich sichtbar. Gerade weil ihr Lehrer mit seiner gleichnamigen Oper weithin bekannt geworden war, ist es einige Jahre später vielleicht nicht mehr möglich gewesen, an diesen Erfolg anzuknüpfen.

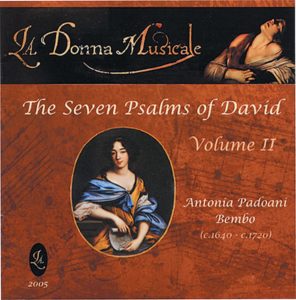

Das in Paris entstandene Werk der Venetierin umfasst beachtliche sechs großvolumige Bände unter dem zusammenfassenden Titel Produzioni harmoniche, zu denen ein namhaft gewordenes Te Deum (1704) für Chor mit Streichorchester gehört. Les sept psaumes de David für Singstimmen, Violinen und Basso continuo erlangten Popularität, während ihre große Oper ihren Weg auf die musikdramatische Bühne leider nicht fand. Aus heutiger Hörperspektive ist der italienisch-französische Mischstil Antonia Bembos bemerkenswert und die Tatsache, dass sie keiner adligen Gönnerin bedurfte, um komponieren zu können, sondern vom König selbst das Privileg zugesprochen bekam, um so weit möglich unabhängig arbeiten zu können.

Literatur u.a.

Claire Anne Fontijn: Desperate measures. The life and music of Antonia Padoani Bembo. Oxford 2006.