Nach allem, was wir über die frühen Jahre einer im klassischen Sinn mustergültigen Symphonie für orchestrale Besetzung wissen, darf hier eine Annahme gewagt werden. Wie bekannt schufen die Komponisten der Opera buffa, allen voran Giovanni Battista Pergolesi, die Voraussetzungen: Der konzertante Stil wird in der ein Musikdrama einleitenden Sinfonia an den Rand gedrängt, die Streicher treten immer mehr in den Vordergrund, was die Bedeutung des ursprünglich die Ouvertüre markierenden ersten Satzes in der späteren klassischen Symphonie plausibel macht.

In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts vollzog sich bereits dieser Emanzipationsprozess, denn auch der Tanzcharakter des mittleren von drei Sätzen wurde bald aufgegeben, ebenso die generalbassgeleitete Struktur, was Platz für eine großflächigere harmonische Ausarbeitung gerade des ersten Satzes schuf. Hinzu kam in der Opernsinfonia nun eine Normierung auf gleichartige Kadenzen hin, eine alle Sätze beherrschende Gesanglichkeit, Kurzgliedrigkeit und ein tonales Grundschema aus Exposition, folgender Überleitung und Reprise. Sowohl die Mannheimer Schule mit ihrem harmoniefüllenden Bläsereinsatz als auch Johann Christian Bach sowie die Wiener Schule sorgten für weitere Zutaten.

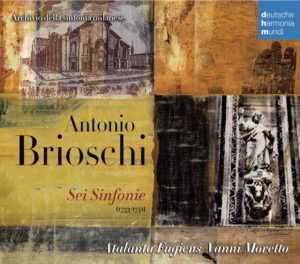

Mit der nötigen Vorsicht wird man aus heutiger Sicht unter Berücksichtigung von Giovanni Battista Sammartinis gleichzeitig vollzogenen Veränderungen der herkömmlichen dreisätzigen Sonate die Symphonien Antonio Brioschis aus den frühen 1730er Jahren als erste Beispiele nennen dürfen, bis deren Entwicklung durch die „Dekonstruktion“ des Sonatenhauptsatzschemas mit Beethovens 1. Symphonie zu einem Ende gelangte.

Brioschis einer Kantate nachgeordnete Sinfonie in G-Dur für die Einweihung der Synagoge von Casale Monferrato vom 10. Oktober 1733 könnte bereits eine markante eigenwillige Struktur besessen haben. Die früheste erhaltene Symphonie im Geist der Mailänder Schule aus seiner Hand könnte dann die Sinfonie E-Dur aus dem Jahr 1734 gewesen sein; vieles spricht dafür, diese als erste selbstständige, aus jedem anderen Kontext gelöste frühklassische Symphonie anzusehen. Sie ist überliefert durch Charles Estiens Abschriften aus der Zeit zwischen 1740 und 1744 für den Fonds des Musikförderers Pierre Philibert de Blancheton, durch dessen Initiative 21 von insgesamt 25 Symphonien Antonio Brioschis überliefert werden konnten.

Ausführliche Informationen zur Quellenlage bietet Sarah Mandel-Yehudas breit angelegter Aufsatz The Symphonies of Antonio Brioschi: Aspects of Sonata Form (1997).

Sinfonie D-Dur

Ausführende: Ensemble Atalanta Fugiens, Leitung: Vanni Moretto