Beginnen wir bei einer Momentaufnahme der musikwissenschaftlichen Presse an der Spitze des Eisbergs: Selbstortungs- und Ordnungsversuche von Gegenwartskomponist(inn)en kommen in der aktuellen Ausgabe des seit 2008 unter neuem Namen erscheinenden Berliner Magazins Positionen (Nr. 118) unters Mikroskop.

Dabei sehen sich laut den Herausgebern Andreas Engström und Bastian Zimmermann Schaffende in der Tonkunst heute nicht mehr als souveräne Künstlerpersönlichkeiten, sondern betrachten ihr Handeln in ökonomischen, sozialen und ästhetischen Zusammenhängen, in denen sie nicht wie etwa in der Epoche der „Originalgenies“ zwischen 1780 und 1840 noch selbstverständlich, autonom agieren. Es geht heute mehr darum, das Selbstverständnis der Komponierenden und der Hörerschaft als interdependenten Prozess nachzuvollziehen als – wie bislang üblich – Parallelen zwischen schöpferischer Persönlichkeit und den akustischen, öffentlich wahrgenommenen Resultaten aufzudecken.

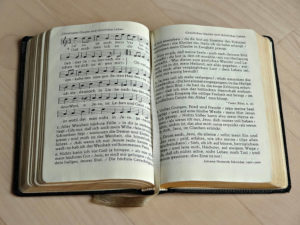

Das 1929 begründete, heute evangelisch-ökumenische Magazin Musik und Kirche richtet seinen Fokus aktuell auf die Entwicklung des neu entstehenden protestantischen Kirchengesangbuchs einschließlich der für viele wohl erklärungsbedürftigen Anordnung seiner Teile. Hierbei klärt Kord Michaelis unter anderem, wie es überhaupt zur Neukonzeption kam. In einem weiteren Artikel werden „Risiken und Nebenwirkungen“ des Projekts in einer Epoche der transparenten Grenzen zwischen den Konfessionen zur Sprache gebracht. Die Gruppe TAKT beschreibt, wie und dass neue Lieder, wie sie in das Gesangbuch einfließen, nicht im stillen Kämmerlein, sondern oft in Gemeinschaftsarbeit „performativ“ erfunden, modifiziert und verfeinert werden. Zum Anhang gehören neben dem Beispiel für einen neuen Hymnus, Lass‘ uns deine Nähe spür’n, auch ein Interview mit dem Begründer der Gospelmusik in deutschen Kirchen, Stephan Zebe, und ein „Ausstellungstisch“ mit den neuesten Büchern, Noten und Tonträgern.

Widmete sich das letzte Heft des Archivs für Musikwissenschaft (4/2018), um zwei Beispiele zu nennen, Albumblättern für Klavier im 19. Jahrhundert oder den Problemen, die eine Digitalisierung der Musikarchive mit sich bringt, so fächern sich die Beiträge der Zeitschrift Die Musikforschung der GfM in der ersten Ausgabe des Jahres 2019 musikhistorisch betrachtet weit auf. Der Deutung der womöglich häufig originär weltlichen Refrains im Codex Montpellier aus dem 13. Jahrhundert schenkt Peter Sühring, der 2006 über Mozarts früheste Opern promovierte, seine Aufmerksamkeit. Er spürt hier den Interpretationslinien zwischen dem Musikgelehrten Gustav Jakobsthal und den Thesen der zwei Generationen jüngeren, aber wie letzterer in Straßburg wirkenden Professorin Yvonne Rokseth nach. Interessante Einblicke in die Hofoper und ihre Musik zwischen 1740 und 1780 erlaubten Christoph Henzel Wiener Gesandtschaftsberichte aus Berlin, die außer dem Austausch der Operntextbücher eine wichtige Quelle über die Kommunikation zwischen den Herrscherhäusern und ihre jeweilige kulturpolitische Repräsentation darstellen. Eine Schlüsselrolle in den Erwähnungen zum Musikleben am preußischen Hof spielte Baron van Swieten.

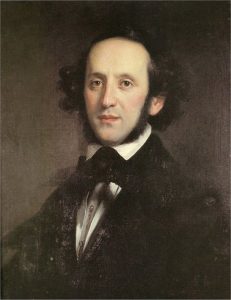

Spürt der Editionsleiter der Robert-Schumann-Edition, Armin Koch, in seinem Aufsatz Skizzen, Entwürfe, Konzepte, Arbeitsmanuskripte, Fassungen, Revisionen Felix Mendelssohns Kompositionsprozessen u.a. auf der Grundlage von Äußerungen in seinen Briefen nach, analysierte die an der Universität Guangzhou arbeitende Musiktheoriedozentin Ying Wang die Tonhöhenorganisation in den Orchesterwerken von Henri Dutilleux und vollzieht an diesem Aspekt dessen Konzepte des literarisch basierten „organischen Wachstums“ und des „unbewussten Gedächtnisses“ nach. Vom breiten Spektrum der Besprechungen von Büchern – mit Schwerpunkt auf dem (Musik-)Theater – und Noteneditionen abgesehen liefert dieses Heft damit wichtige, „subkutan“ ermittelte Daten zu Werkstrukturen und Arbeitsmodi von Musikschaffenden zwischen 1280 und 2002.