Jeder in der Regel ganztägigen Aufführung dreier griechischer Tragödien am Stück folgte in Perikles‘ Epoche ein Satyrspiel, um die Zuhörer und Zuschauer von den durch Furcht und Mitleid aufgestauten Affekten zu befreien. Am besten war dies natürlich durch Lachen zu bewerkstelligen. Da aber Komödien im gleichen Zug nicht zur Hand sein durften, schrieben die im Theateragon um den ersten Platz kämpfenden Autoren ein Satyrspiel für die abendliche Unterhaltung. Viele Stücke aus diesem Repertoire sind nicht erhalten, von Sophokles etwa kennt man heute nur Ἰχνευταί, Die Satyrn als Spürhunde und das Stück Κύκλωψ, Der Zyklop von Euripides. Doch scheint letzterer für die Gattung nicht allzu viel übrig gehabt zu haben.

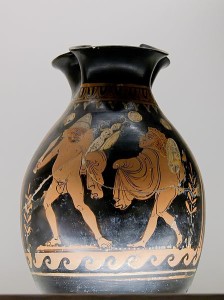

Die Verbindung mit der Musik wird handgreiflich, da vom mutmaßlichen Begründer des Satyrspiels, dem Tragiker Pratinas aus Phleius, der vom Ende des vorchristlichen 6. Jahrhunderts bis vor 467 lebte, ein Chorstück enthalten ist, das sich gegen die Dominanz der Aulos-Darbietungen richtet. Es steht daher wohl im Zusammenhang mit einem „Geschmackswandel“ oder einer Überlagerung widerstreitender Moden in der Instrumentalmusik des 5. Jahrhunderts. Tatsächlich speiste sich die Komik des Satyrspiels als solche jeweils aus dem Charakter des Chors, wird aber auch durch die Konfrontation der heroischen Welt mit der „animalischen“ der Satyrn im Gefolge des Dionysos erzeugt.

Pratinas scheint wirklich ein fleißiger Exponent des komischen Satyrspiels gewesen zu sein, denn deutlich mehr als die Hälfte seiner (wenigstens) bezeugten Werke gehören dieser Gattung an. Gut möglich, dass sich der griechische Komponist Dimitri Terzakis von den Titeln inspirieren ließ, als er seine gauklerisch leichtfüßige Klavierfantasie A Satyric Drame schrieb. Der aus Athen stammende Experte für Musiktheorie, Kontrapunkt und Fuge unterrichtete an diversen deutschen Hochschulen sowie in Bern und steht mit seinem ungewöhnlichen Stil jenseits der mitteleuropäischen Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – verwendet er doch zusätzlich zu seiner Präferenz für den melodischen Parameter Merkmale des altgriechischen Tonsystems, aus dem die Kirchentonarten Lydisch, Phrygisch und Mixolydisch hervorgingen. Damit klingen seine Stücke anders als man es vom herkömmlichen Dur-Moll-System erwartet, neue tonale Zentren entstehen.

Beeinflusst sind Terzakis‘ Stücke deutlich von der griechisch-orthodoxen geistlichen Musik, die dieser in einer Kirche auf dem Berg Athos studierte. Manche Wendungen in dem amüsant-kurzweiligen Wurf A Satyric Drame, der übrigens von einem seiner Schüler, nämlich Andrés Maupoint, eingespielt wurde, lassen an antike Modelle der Diatonik, aus der unsere Dur- und Molltonleitern entstanden, denken, manches erinnert aber auch an pentatonische Sequenzen. Themen rund um den Dionysoskult bestimmen ebenso Terzakis‘ Hommage à Dionysos für Orchester (1980) sowie Satyr und Naiaden (2006) für Klavier.

Schreibe einen Kommentar