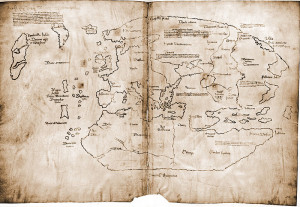

Sagenumwoben war Thule – oder Island? – als die, wie man in der griechischen Antike glaubte, nördlichste Insel der Welt. Allerdings lässt sich Goethes für den Urfaust erdachtes Gedicht Es war ein König in Thule gerade nicht als inhaltlich komplexer Wurf bezeichnen: Ein König trinkt bis zu seinem Tod aus dem goldenen Becher, den er seiner sterbenden Frau einst zum Abschied reichte. Und doch fand es wegen seiner Bildhaftigkeit und der Gesanglichkeit seiner Verse und Reime weithin Aufmerksamkeit auch bei Musikern.

Wenigstens sechzigmal wurde es seit seinem Entstehen im Jahr 1774 vertont, überwiegend von Vertretern der deutschen und österreichischen Romantik, aber auch von der Popszene und der Mittelaltermusik der Gegenwart – etwa von Faun – vereinnahmt. Dass es sich bei der sechsstrophigen Ballade um ein „Jugendwerk“ handelt, ist unschwer an der Schlichtheit des Baus und der Kürze der nur dreihebigen Verse zu erkennen. Einige sprachliche Archaismen deuten an, dass Goethe die Erzählung als solche in eine weit im Nebel der Vergangenheit liegende Zeit versetzen wollte.

Gretchen singt im Drama das Lied vor dem Zubettgehen, bevor sie Fausts Geschenk findet. War die Ballade also speziell hierfür erfunden, so passt sie in ihrer für den Gesang geeigneten Anlage perfekt hinein, falls nicht (was nicht gesichert ist), so könnte sie der junge Dichter unabhängig schon viel früher geschmiedet haben, im Zusammenhang mit seiner Sturm-und-Drang-Lyrik. Der etwas pathetische historisierende Plot passt allerdings kaum in diese Phase, allerdings durchaus in die Art und Weise der Antikerezeption Goethes in dieser Epoche, in der ja auch der Prometheus mit seinem einerseits heroisierenden, gleichzeitig aber ironischen Ton seinen Platz hat.

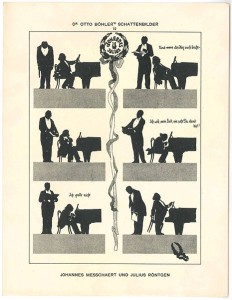

Außerhalb des deutschsprachigen Raums beschäftigten sich Charles Gounod und Julius Röntgen nur wenige Dekaden später mit dem König in Thule, ersterer natürlich mit seiner Margarethe-Oper von 1859. Der Deutsch-Niederländer Röntgen, der schon 1877 nach Amsterdam ging, aber die niederländische Staatsbürgerschaft erst 1919 annahm, da sein Sohn für den deutschen Militärdienst rekrutiert werden sollte, beschäftigte sich in seinen letzten Lebensjahren mit populären Werken Goethes, 1931 zunächst in seiner 17. Symphonie Aus Goethes Wilhelm Meister und mit einer Hommage an den Prometheus.

Im gleichen Zuge widmete er sich dem Faust-Plot in einer Kantate, wobei er besonders die spätmittelalterliche Verortung des Stoffs hervorzuheben versuchte. Dies gelang ihm unter anderem mit der Verwendung der namhaftesten Passionsliedmelodie von Hans Leo Hassler. Es handelt sich um eine Zusammenstellung der wichtigsten Szenen aus dem Drama, die Sängerinnen und Sänger treten vor dem Hintergrund des Symphonieorchesters wie in einem Oratorium oder einer szenisch aufgeführten Oper auf. Bemerkenswert ist außerdem, dass sich Julius Röntgen in hohem Alter, als er in Utrecht wohnte, mit den neuesten Entwicklungen intensiv beschäftigte; so zeigte er sich begeistert von Gershwins Jazz-Adaptionen und schrieb kaum ein Jahr nach der Kantate Aus Goethes Faust eine bitonale Symphonie.

Schreibe einen Kommentar