Gerade in einigen Gebieten der Vereinigten Staaten müsste der Adventszeit wörtlich genommen eine überragende Bedeutung zukommen. Hatte einst doch der baptistische Prediger William Miller in Massachusetts aufgrund eines Meteoritenschauers, den er mit der Ankündigung beim Evangelisten Matthäus (24. Kapitel) in Verbindung brachte, den Zeitpunkt der Wiederkehr Christi auf das Jahr 1843, dann jeweils auf den Oktober der beiden Folgejahre datiert. Die so genannten Adventisten zerstreuten sich aber, nachdem die Parusie oder Wiederankunft Christi nicht wie berechnet eingetroffen war.

In Europa und insbesondere auch in Deutschland sucht man der sich immer mehr verdichtenden Kommerzialisierung der vier Wochen vor Weihnachten entgegenzutreten. Historisch betrachtet vollkommen zu Recht, denn eigentlich handelt es sich ja um die Fastenzeit vor dem Weihnachtsfest, in welcher ursprünglich stiller Andacht, Einkehr und dem Verzicht Raum gegeben werden sollte. Vorstöße kamen vor kurzem erst von beiden großen Konfessionen, etwa mit einer Klage der Kirchen gegen die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften an Adventssonntagen, der schließlich im Berliner Fall durch das Verfassungsgericht stattgegeben wurde.

Vor oder nach Trumps Wahl – in den USA dürften solche Vorstöße auch bei der Mehrheit der Bevölkerung kaum auf offene Ohren stoßen. Einmal ist die Adventssaison dort häufiger in Vergessenheit geraten oder „verdrängt“ worden, weil sie, wie Austin Estabrooks an der Humboldt-Universität berichtete, zeitlich mit dem „Schwarzen Freitag“ als „Jericho-Trompete“ der Weltwirtschaftskrise zusammenfällt, andererseits, weil dort der Sankt-Nikolaus-Tag mehr an den Angriff in Pearl Harbor als an den mildtätigen Heiligen und die damit verbundenen europäischen Riten der Kinderbeschenkung erinnert.

Allerdings finden in den in den Vereinigten Staaten während der 22 oder 28 Tage vor Weihnachten alle Arten von Adventskalendern als Import aus Europa gerne Verwendung. Manche schreiben die Einführung der Kalender dem Präsidenten Dwight Eisenhower zu. Sicher ist, dass im 20. Jahrhundert auch die Adventskränze oder Lichterkränze in den USA (fast) allseits beliebt wurden – ein Trend, der anhält.

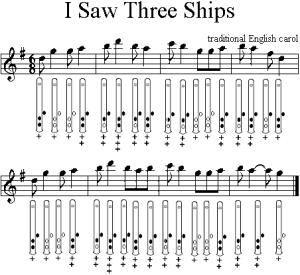

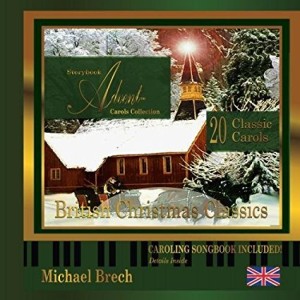

Verdrängung und Vergessen des Advent hin oder her: Gerade eine solche kirchliche Abseitsperiode könnte hier ja wieder die Chance auf eine Zeit der ruhigen Meditation bieten, wenn die Stimmen nicht im Lärm, Glimmer und Kitsch-Sturm der Weihnachtsvorbereitungen untergehen. Erfreulich ist hingegen, dass sich – bedingt auch durch die schwarze Gospel-Tradition – einige Lieder gehalten und manchmal konfessionell begrenzt durchgesetzt haben, die man in Europa weniger kennt. Sie kann man am Klavier improvisiert hören dank der CD Storybook Advent Carols (Vol. I) und, sofern man im Besitz der Noten ist, mitsingen. Mit dabei sind Away in a Manger, Deck the Halls, I Saw Three Ships, O Come, o Come Emmanuel oder The Twelve Days of Christmas. Es dürfte aber nicht leicht sein, die auf amerikanischem Boden komponierten oder getexteten von denen des naturgemäß wesentlich älteren englischen, schottischen und irischen Repertoires auseinanderzuhalten – und teils auch nicht vom kontinentaleuropäischen …

Schreibe einen Kommentar