Dem Musikgeschmack in New York um 1850 entsprechend lehnte auch George Frederick Bristow, dessen Vater hier als Dirigent wirkte, seine Werke stilistisch an Felix Mendelssohn an. Dessen Ruf als bedeutendster europäischer Komponist hielt sich gerade im Osten der Vereinigten Staaten über Dekaden. Der New York Philharmonic Society gehörte der Geiger seit seinem 18. Lebensjahr und mehr als 35 Jahre an, im Jahr 1850 erhielt er im Orchester die Stelle eines Konzertmeisters. Damit nicht genug übernahm er im selben Jahr noch zwei Chöre, nämlich die Mendelssohn Union und die New Harmonic Society.

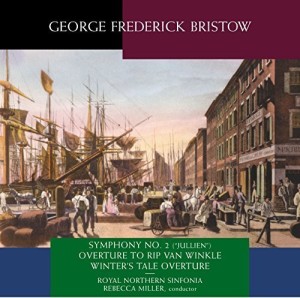

Die Selbstverständlichkeit seiner Karriere erklärt sich zu einem gewichtigen Teil aus dem Umstand, dass er in einer hochmusikalischen Familie in Brooklyn aufwuchs – sein Vater, der selbst Geiger und Klarinettist war, wirkte als Dirigent in New York. Noch bevor Bristow seinen 30. Geburtstag feierte, hatte er sich hier bereits einen Namen als Musikdozent an verschiedenen Institutionen gemacht. Bis 1952 schrieb er überwiegend Instrumentalmusik, mit der Leitung der beiden Chöre änderte sich dies zugunsten zahlreicher Vokalwerke einschließlich der Oper Rip van Winkle (1855). Zu den Kompositionen der mittleren Periode zählen die beiden Symphonien in d-Moll und fis-Moll, die „arkadische“ Symphonie und das populäre Oratorio of Daniel (1866), daneben der Hymnus Praise to God (1860).

Die Reihe der Orchesterkompositionen setzte sich in späten Jahren mit der Niagara Symphony (1893) fort, und kein Geringerer als Ferde Grofé griff diese programmatische Idee in der Niagara Falls Suite um 1960 wieder auf – wie er sich gleichermaßen der Figur Rip van Winkle (allerdings für eine symphonische Dichtung) bediente. Auf der anderen Seite brachte Bristow dem Publikum ebenso umfangreiche geistliche Werke zu Gehör, etwa eine Messe in C-Dur (1885). Bekannt ist ein Streit mit dem Orchester, in dem er so viele Jahre wirkte, und mit William Henry Fry, dem Vater der Santa Claus Symphony.

George Frederick Bristow lässt sich trotz seiner signifikanten Orientierung an Mendelssohn als patriotischer Musikschaffender par excellence verstehen; seine Tonsprache kann als nationalromantisch bezeichnet werden. Nicht alleine die Kantate The Pioneer (1872), sondern auch seine „Ode an die Vereinigten Staaten“ The Great Republic (1880) legen hiervon beredtes Zeugnis ab. Daneben übte er erkennbar Einfluss auf nachrückende amerikanische Komponisten geistlicher Musik für Chor und Orchester aus. Seine Kunst der Messenkomposition wurde von der „Enkelgeneration“ übernommen: Beispielhaft sei hier Amy Beachs Messe in Es-Dur (1891) genannt.

Schreibe einen Kommentar