Nicht erst das 5. Klavierkonzert von Camille Saint-Saëns in F-Dur mit seiner ägyptischen Einfärbung sorgte – Anfang Mai 1896 – für Überraschung und Begeisterung beim Pariser Publikum. Das Konzert war anlässlich einer Nilreise in Luxor erdacht worden, worauf zuerst eine abfallende arabische Tonleiter und das im zweiten Thema des Eingangssatzes eingebaute nubische Liebeslied deutlich verweisen. In fernöstliche Welten entführt im Allegretto tranquillo, dem zweiten Satz, ein pentatonisch angelegtes Fis-Dur-Thema. Dessen fremdartiger Charakter wird durch den Gebrauch des Tamtams deutlich verstärkt. An die eintönig scheppernden Schiffsmotoren soll den eigenen Worten des Komponisten nach der gleichbleibende Grundrhythmus im dritten Satz erinnern.

Trotz etlicher exotischer Besonderheiten kann das denkbar „unromantische“ 5. Klavierkonzert als Spätwerk seine Vorgänger aber nicht „toppen“. Denn bereits im ersten effektreichen, für einen Virtuosen erdachten Konzert in D-Dur, das vierzig Jahre früher die Schreibstube verließ, fiel das frei dahinplätschernde Andante sostenuto auf. Maßgeschneidert auf Anton Rubinstein als damaligen Konzertpianisten sorgte das 2. Konzert in g-Moll 1868 für Furore, und gehört seither in Pariser Konzertsälen zum Kernrepertoire.

Der Erfolg rührte einmal von der unorthodoxen Behandlung der Form her und gleichzeitig von einer Virtuosität, die dennoch an keiner Stelle in eitle Selbstbeweihräucherung des Solisten ausartet. Ungewöhnlich ist daran, dass nicht der langsame Satz in der Mitte steht, sondern eine Steigerung des Tempos von Satz zu Satz – nämlich vom Andante über ein Allegro bis zum Presto – eine weitere Konvention aufbricht.

Ein Experiment stellte Ende der 1860er Jahre schließlich das 3. Konzert in Es-Dur dar. Beim konservativeren Leipziger Publikum fiel es trotz Auftritts des europaweit bekannten Komponisten selbst am Instrument durch. Harmonische Exzentrizität in mancher Passage und unerwartete Wendungen mochten den Eindruck eines „avantgardistischen“ Stein des Anstoßes bestätigt haben. Wie auch in den folgenden Konzerten spielen sich Orchester und Pianist beinahe als gleichwertige Partner zu, ein Zug, der in der nur langsam ausgehenden Epoche der Salonlöwen und Götter am Klavier nicht jedem gefallen haben dürfte.

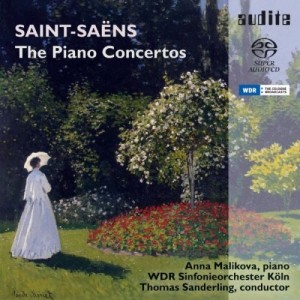

In formaler Hinsicht noch ungewöhnlicher gibt sich das 4. Konzert in c-Moll aus dem Jahr 1875, in dem auch ein apartes Kammermusikstück wie O salutaris für Sopran und Orgel komponiert wurde, denn es besteht (jedenfalls vordergründig) lediglich aus zwei Sätzen. Klammern zwischen den Themen sorgen für den Eindruck symphonischer Konsequenz und Uniformität. Freilich stechen hier subtil „untergeschobene“ Chromatik und polyphone Übergänge hervor, ansonsten erscheinen Virtuosität und symphonische Entwicklung idealtypisch ausbalanciert. Nicht leicht erkennbar ist für Uneingeweihte, dass das Grundmotiv auf ein französisches Lied zurückgeht. Von allen fünf Meisterstücken in der Gattung Klavierkonzert liegt eine Gesamtaufnahme mit Jean-Philippe Collard und dem Royal Philharmonic Orchestra unter Leitung von André Previn vor, in der das Klavier ab und an „leere Quinten“ erklingen lässt und dem Orchester etwas weniger Akzentuierung und ein wenig mehr Strahlkraft gut getan hätten. Eine Empfehlung gilt vor allem der Gesamteinspielung mit Pianistin Anna Malikova und dem WDR-Sinfonieorchester unter Thomas Sanderling aus dem Jahr 2010.

Schreibe einen Kommentar