Sucht man in Notenblättern etlicher vergangener Jahrhunderte nach probaten Taktgebern für Musiker, so fragt man sich, ob Geräte als Hilfsmittel tatsächlich notwendig waren – lediglich vom Anfängerunterricht abgesehen. Denn schließlich genügt bei der Ausführung schon das Klopfen mit dem Fuß, um bei schwierigerem Notentext „im Takt zu bleiben“. Darüber hinaus bietet ja die Literatur selbst genügend rhythmische Fixpunkte, sei es in den Partien der Continuo-Gruppe die Stimmen von Cembalo, Gambe oder Theorbe, der in gleichmäßigem Metrum dahinlaufende Bass für diverse Instrumente oder seit der klassischen Periode auch in Stücken für Klavier allein die Alberti-Bässe. Und noch zuverlässiger ist schließlich der Ensembleleiter oder Dirigent, der seinen Kombattanten in der Barockzeit gerne Rhythmus und Harmonik vom Cembalo aus „einimpfte“, später via Taktstock.

Als mechanischer Zeitmesser bleibt hartnäckig das Pendeluhrwerk, von Johann Nepomuk Mälzel 1816 zu Paris erfunden, in Gebrauch: Auf seiner Skala können bekanntlich 40 bis 208 Schläge pro Minute mit einem Schieberegler eingestellt werden, ein zusätzliches Läutwerk kann auf bestimmte Takte eingestellt werden. Modernere (elektronische) Metronome sind kleiner und wesentlich handlicher, sehen aus wie CD-Player oder kleine Radios und verfügen oft noch über ein eingebautes Stimmgerät. Davon konnte Ludwig van Beethoven, der in einigen späteren Werken als erster Metronomangaben eintrug, allerdings nur träumen. Etliche der romantischen Komponisten sahen es schon wieder als überflüssigen, wenn nicht gar hinderlichen Tand, Max Reger, der mit Angaben zur Spielweise äußerst penibel umging, setzte seine Notationen letztlich auch ein, um die passgenaue Agogik zu vermitteln.

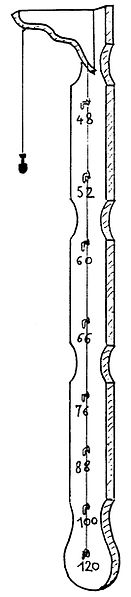

Dabei ist nicht zu übersehen, dass schon lange vor dem bürgerlichen Zeitalter Taktgeber im Einsatz waren: Thomas Mace kam 1676 auf die Idee des Fadenpendels, Étienne Loulié entwarf 1696 auf dem Papier eine einfache Konstruktion, wobei eine am Faden befestigte Bleikugel den Ausschlag gab. Bald nach seinem Modell kamen weitere Chronometer auf den Markt.

Schon 1701 bastelte Joseph Sauveur ein weiteres Metronom, Louis-Léon Pajots Ausführung folgte 1735, der Kantor J.G.E. Stöckel entwarf 1796 ein Gerät und vor Johann Nepomuk Mälzels epochemachender „Maschine“ trat Gottfried Weber mit seiner Variante in Erscheinung. Für Theaterbühnen und Filmszenen konstruierte Carl Robert Blum ein elektrisches Musikchronometer.

Daneben wurden kuriose und gleichzeitig praktisch gemeinte Zeitmesser wie das Taschenuhr-Metronom und das Blink-Metronom aus der Trickkiste gezaubert. In einem antik-ländlich bemöbelten Wohnzimmer tut es natürlich noch die gute alte Standuhr, um dem Klavierschüler den Takt vorzugeben, zumindest, wenn das Stück genau diese Temponorm verlangt …

Schreibe einen Kommentar