Ein Heilgott der griechischen Antike, in der Epik Paieon genannt, wurde in schwierigen Lebensfällen als Nothelfer und Retter angerufen, bei Homer kümmert er sich im trojanischen Krieg um die verletzten Götter Hades und Ares. Solon, der als einer der Sieben Weisen galt, führte das Wissen der Ärzte auf Paieon zurück. Paian bezeichnete den mit dem Kult verbundenen Anruf ἰὴ παιάν und wurde auch als Beiname für Apollon gebraucht. Dankeslieder anlässlich von Kämpfen und Siegen oder Sühnegesänge wurden zu seinen Ehren angestimmt. Von den Unterlegenen einer Schlacht konnte der Paian auch intoniert werden, um die Sieger zur Milde aufzurufen. Selbst in der Antike bestand jedoch Unsicherheit darüber, welcher Gottheit das Lied nun zuzuweisen sei. Später fand es seinen Platz im Kult des Asklepios.

Nach den zwei Dankgesängen in der Ilias, einem Fragment Hesiods und Bitthymnen bei Pindar finden sich weitere literarisch geformte Beispiele: Aischylos greift ein solches Lied zum Anlass eines rituellen Spendopfers vor einem Festmahl in seiner Tragödie Agamemnon auf; bei Platon erscheint es in vergleichbarer Funktion im Symposion. Wie aber hat man sich die Musik zum ursprünglichen Kult und im Drama vorzustellen?

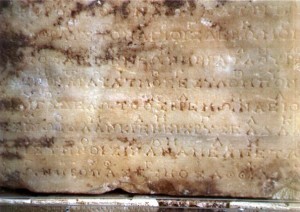

Es ist jedenfalls erwiesen, dass der Paian von Männerchören mit Instrumentalbegleitung im Rahmen des Apollonkultes aufgeführt wurde. Glücklicherweise sind aus dem Jahr 128 v. Chr. wirkliche Musiknoten als Inschriften am Athenerschatzhaus von Delphi überliefert. Die Notenzeichen stehen hier über dem Text, zur Musik liegt ein Rekonstruktionsversuch vor. Der Hymnos lautet in Übersetzung:

Hört mich, die ihr den tiefen Wald von Elikona besitzt, ihr wehrhaften Töchter des großen Zeus! Fliegt, um mit euren Worten zu täuschen euren Bruder Phoibos mit dem goldenen Haar, der von den Zwillingsgipfeln des Felsens Parnassos, begleitet von den herrlichen Jungfrauen aus Delphi, seine Reise beginnt zu den kristallenen Wassern von Kastalia, querend das Kap von Delphi, den prophetischen Berg.

Das Fragment eines Paian enthält im übrigen der ins 2. nachchristliche Jahrhundert datierte Papyrus Nr. 6870 im Ägyptischen Museum zu Berlin. Um die Erforschung der Überlieferungslage haben sich in Deutschland vor allem die Philologen Lutz Käppel (1992), Stephan Schröder (1999) und Ian Rutherford (2001) durch eingehende Studien verdient gemacht. Auf Gregorio Paniaguas Einspielung Musique de la Grèce antique mit dem Ensemble Atrium Musicae Madrid findet sich ein Interpretationsversuch des Zweiten Delphischen Hymnos an Apollon.

Schreibe einen Kommentar