Nicht etwa der Versailler Hof mit Molières und Lullys Bürger als Edelmann, sondern das Jahrmarktsheater mit seinen ausgelassenen Vaudevilles ist der Ort, an dem die Ursprünge der opéra comique zu suchen sind. Diese standen seit dem 17. Jahrhundert in Konkurrenz mit den italienischen Wandermusikern und Stegreifdarstellern – eine Rivalität, die wenig später auf höherer Ebene in den so genannten Buffonistenstreit ausartete. Überhaupt ist ja die Geschichte des komischen Ablegers der anfänglich ernsten mythologischen Oper nicht ohne diese Reibungen zu verstehen. Den damaligen „Partisanen“ der italienischen Wandertruppen stellte bekanntlich Eichendorff mit Vorliebe in das Zentrum etlicher seiner Erzählungen und Romane: Der „welsche“ Musikant spielt sowohl in der Novelle Das Marmorbild als auch in Ahnung und Gegenwart oder Dichter und ihre Gesellen eine herausragende Rolle.

Letztlich war für die Professionalisierung der lustigen Singspiele die Aufhebung eines Gesangsverbots auf den französischen Jahrmärkten verantwortlich. Diese erlaubte es endlich zwei Theaterensembles, sich gegen die übermächtig werdende italienische Konkurrenz zur opéra comique zu verbünden. Dies war gerade deshalb nötig, weil man sich die Kulturpolitik Frankreichs die opera buffa (italienischer Provenienz) lange Zeit zum Vorbild genommen hatte. Allerdings handelte es sich zu Beginn lediglich um „Komödien vermischt mit kurzen Arien“ oder in Anlehnung an die häufig der tragédie lyrique entlehnten Vorlagen „Dramen mit vermischten Gesangspartieen“ – was auf den Wechsel von rezitativen und Arien verweist. Der bald einsetzende Erfolg ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass anders als in den mit neuem Text versehenen Vaudevilles in den komischen Opern auch die Musik neu komponiert wurde und diese daher mehr en vogue waren.

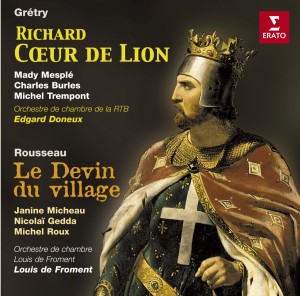

Als einer der ersten Repräsentanten der opéra comique veröffentlichte Alain-René Lesage, der Autor des ausladenden Romanwerks Histoire de Gil Blas de Santillane, 1715 eine Opernparodie auf den Télémaque-Stoff. Die Verbindung bestand darin, dass der aus der Bretagne stammende Jesuitenschüler nach dem Muster von spanischen Comedias Stücke für die Jahrmarktsbühnen schieb. Ähnlich wie in den königlichen Sälen Ludwig XIV. der Hoftanz der Ballettoper oder der tragédie lyrique spielten in den frühen opéras comiques die Gesellschaftstänze eine wichtige Rolle. Die Buffonistenquerele schwelte übrigens in der ganzen ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts weiter und brach sich um 1750 wiederum Bahn, weshalb Jean-Jacques Rousseau von höfischer Seite im Jahr 1752 sein Intermedium Le devin du village gegen den Einfluss einer in Paris höchst populären italienischen Truppe einsetzte.

Während in Frankreich die Komponisten Nicolas Dalayrac und nach ihm André Grétry mit Richard Cœur-de-lion (1784) an nunmehr festem Spielort für das betuchtere Bürgertum spielen ließen, weitete sich das Aufmerksamkeitsspektrum der opera buffa im Mutterland Italien von Neapel bald bis nach Rom aus. Großen Erfolg konnte Pergolesis Singspieloper La serva padrona (1733) für sich verbuchen, mit weiteren Musikdramen trugen in derselben Zeit Niccolò Jommelli, Niccolò Piccinni und um einige Dezennien später noch Giovanni Paisiello zum anhaltenden Erfolg der opera buffa bei. In der französischen Revolutionsepoche erfreuten sich Étienne-Nicolas Méhuls komische Opern größerer Beliebtheit.

Schreibe einen Kommentar