Als das Damoklesschwert der bald eintreffenden deutschen Invasion bedrohlich über der Sowjetunion hing, hatte sich der Querkopf und Schachspieler Dmitri S. bereits den kulturpolitischen Zwängen von Stalins kommunistischer Diktatur ergeben – dem Anschein nach jedenfalls. Denn die unorthodoxe und keinerlei ästhetischem Diktat gehorchende IV. Sinfonie von 1936 mit ihren vielgestaltigen Einflüssen aus nicht nur russischem Film und Theater war dank taktischer Klugheit ihres Urhebers in der Schreibtischschublade verschwunden. So vermochte ihr vorübergehend die Überwachung durch die Parteiführung nichts anzuhaben, doch musste der Komponist wegen seines Abweichens von der Linie stets fürchten, verhaftet zu werden. Mit der V. Sinfonie ruderte er daher zurück zur viersätzigen Form in das Zeitalter einer spätromantischen Moderne, wie sie etwa Gustav Mahlers VIII. Sinfonie repräsentierte.

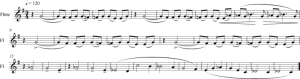

Die Furcht vor der Macht des kommunistischen Parteiapparats war für intellektuelle oder in einem weltoffenen Sinn fortschrittliche Künstler allgegenwärtig; diese Jahre bannte Schostakowitsch 1953, vielleicht um sie dann endlich begreifen oder bewältigen zu können, als mahnende Erinnerung in das schreckenerregende Porträt Stalins seiner X. Sinfonie. Nichts davon ist zu spüren in einigen Kompositionen von 1938, als Hitlers Angriffskrieg andernorts bereits Realität wurde. Die zweite Jazzsuite erfreut sich heute, vor allem wegen des Walzers Nr. 2 heute einer (damals) ungeahnten Popularität, so vergleichbar nur mit Johann Strauß‘ Walzer An der schönen blauen Donau, der sie ein russisches Pendant an die Seite stellt. Der Wechsel zwischen Tutti und Ripieno mit Flöten und Oboen bzw. den Blechbläsern auf der anderen Seite in rondoartiger Anlage verleiht dem Walzer darüber hinaus eine feinsinnige Note. Und gerade der Kontrast – nämlich „Terzen- und Sextenseligkeit“ neben der Idee einer ins Dur gewendeten slawischen Schwermut selbst im Takt des Wiener Walzers – macht den Marsch, die beiden nicht näher bezeichneten Tänze, die Kleine Polka, den Lyrischen Walzer und die beiden weiteren zu ebenso gutgelaunten wie schwungvollen Stücken. Sie stellen darüber hinaus eine elegante ironische Brechung des historischen Repertoires aus dem 19. Jahrhundert dar.

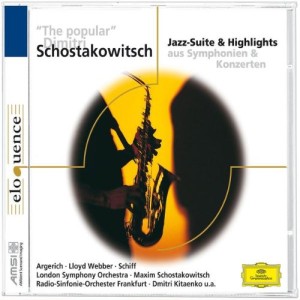

Auf der Kompilation The popular Dimitri Schostakowitsch (B000ANHCDU) eröffnet die Jazz-Suite Nr. 2 unter Dmitri Kitaenko mit dem Radio Sinfonie-Orchester Frankfurt in originaler Besetzung brillant den Reigen der bis jetzt im Rundfunk und auf den Konzertprogrammen oft gehörten (Versatz-)Stücken des unbequemen russischen Komponisten.

Hell und dunkel flirrende, chromatisch abwärts gerichtete Orchesterakkorde stehen neben verträumten Trompeten- und Cello-Soli und farbigen musikalischen Bildern wie sie Polka und Tanz aus der frühen symphonischen Dichtung Das goldene Zeitalter (1929) repräsentieren. Das Vorbild Igor Strawinskys, der schließlich auch ein zeitgenössischer Konkurrent war, bricht immer wieder, sowohl in der Instrumentation als auch in der impressionistischen, gelegentlich neoklassizistisch inspirierten Stimm- und Harmonieführung durch. Als exzellent erweist die Auswahl der Herausgeber, denn sowohl Martha Argerich mit Jörg Färber und dem Kammerorchester Heilbronn als auch das Violinensemble des Bolschoi Theaters Moskau unter Julij Rejentowitsch nehmen sich der Werke einfühlsam, mit denkbarer Exaktheit und Verve im Spiel an.

Schreibe einen Kommentar