Wenn zur Erinnerung an die Heiligsprechung der bereits im Mittelalter verehrten englischen Äbtissin Walburga heute wieder zahlreiche Feuer an ihrem Vigilfest lodern und vielerorts in Europa zum Maitanz aufgespielt wird, richtet sich mancher Blick wohl auch auf die Sterne darüber. Ihre Konstellationen und die Umlaufbahnen der Planeten faszinierten irgendwann noch vor dem Ersten Weltkrieg Charles Ives, den legendären Baseballspieler an der Hopkins School und Komponisten aus Danbury. Die Arbeit an seinem symphonischen Werk über das All zog sich über viele Jahre hin, wurde aber nicht beendet. Es ist dabei schon bemerkenswert, dass in der gleichen Zeit Gustav Holst seine Orchesterkomposition The Planets in Angriff nahm …

Erst 1928 legte Ives das Werk, ohne zum Schluss gekommen zu sein und bestimmte Einzelteile der Partitur zu beendet zu haben, auf die Seite. Da sich ohnehin kaum jemand zu seinen Lebzeiten für die teils sehr freitonalen und strukturell jenseits der Konvention geschriebenen Werke interessierte, fiel dies auch zunächst nicht auf. Erst in den 1990er Jahren gingen andere Komponisten daran, das dreiteilig konzipierte Werk zu vervollständigen. David Gray Porter schloss 1993 vor allem den A-Teil mit der Coda ab, Larry Austin versuchte sich an der Ergänzung 1994, Johnny Reinhards Versuch folgte 1996. Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass es sich hierbei um eine schwierigere Arbeit handelte als hätten sie eine eigene Symphonie komponiert, es waren also weit mehr als nur gut gemeinte „Versuche“.

Schon Ives‘ konzeptionelle Grundidee muss ihnen bei der Ausführung Schwierigkeiten bereitet haben, denn es werden zwanzig verschiedene Melodielinien eingeführt, alle in unterschiedlichem Rhythmus, die nur in einem alle 8 Sekunden ausgeführten Taktschlag zusammentreffen. Hier versuchte er programmatisch den Schöpfungsprozess abzubilden, worauf der erste Titel seiner thematischen Trilogie hinweist, der die Trennung von Wasser und Gebirgen beschreiben soll.

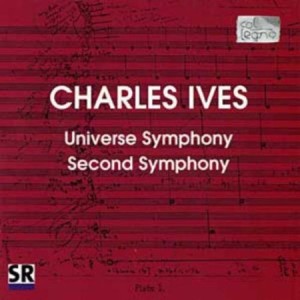

Die Evolutionsgeschichte von Tier und Mensch folgt als „Zweiter Akt“, disloziert durch mehrere Orchester, die gleichsam aus Tälern, Schluchten und von Bergen über den ganzen Globus erklingen. Der dritte Teil, in dem der „Himmel, der Aufstieg von allem zum geistigen Dasein“, imaginiert werden soll, nutzt in besonderer Weise die Perkussionsinstrumente neben einer Instrumentengruppe, die die Erde und einer, die den Himmel repräsentiert. Der Hymnus Bethany wird von Ives hier wieder verwendet; er bildet bereits die Basis für das Finale seiner 4. Symphonie. Als neuere Einspielung ist diejenige mit dem Radiosymphonieorchester Saarbrücken (2004) zu empfehlen, die auch Ives‘ 2. Symphonie bietet.

Schreibe einen Kommentar