Es scheint so, als wäre Adam Jarzębski (1590 – 1649) einer der vitalen Nachfahren der „craftsmen“ oder Kraftgenies der Renaissance im Sinne Leonardo da Vincis gewesen: Er fungierte nämlich im öffentlichen Leben nicht nur als Geiger und angesehener Hofkomponist unter den polnischen Königen Sigismund III. und Wladyslaw IV., sondern ebenso als Baumeister und Literat. Über Kindheit und Jugend des vielseitig begabten Künstlers wissen wir nicht viel, fassbar wird er erst mit seinem Eintritt 1612 in die Hofkapelle des Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg. Etliche Reisen führten ihn in deutsche Städte, daher lesen sich die daraus entstandenen munteren Werktitel wie klingende Ansichtskarten: Berlinesa, Norimberga, Spandesa, Küstrinella, Königsberga …

Wie etliche hoffnungsvolle Kompositionsschüler seiner und einer späteren Zeit hatte Jarzębski auch Gelegenheiten zu Italienaufenthalten: So entsandte ihn sein Dienstherr Johann Sigismund 1615 für ein Jahr in den europäischen Süden, wo er sich mit den damals angesehensten vokalpolyphonen Entwicklungen – dem Stil Giovanni Gabrielis etwa – auseinandersetzte. Seine eigenen Studien aus den italienischen Erfahrungen schlugen sich in zweistimmigen Instrumentalkompositionen nieder. Nach seiner Rückkehr nahm er sich der aktuellen „seconda pratica“ in seinen mehrstimmigen Canzonen und Concerti von 1627 an.

Die hier enthaltenen farben- und figurenfrohen 27 Meisterstücke bieten eine Palette, von allem, was im frühen 17. Jahrhundert möglich war, einer Zeit, in der die neuen Freiheiten der Instrumentalkomposition bereits ausgeschöpft wurden, was auch zur Ausbildung der Sonata da camera im Unterschied zur bisher üblichen Sonata da chiesa führte. Der mit einem Fuß noch in der späten Renaissancepolyphonie verhaftete Warschauer Hofmusiker probierte einiges aus: zum Beispiel den Typus der Sentinella, eigentlich Wachtposten, auch eine Chromatica oder Bentrovata, die sonst selten bezeugt sind. Meist handelt es sich um variierte, reich ornamentierte Dreiklangsbrechungen, wobei jedes auch kürzere Stück in sich aus unterschiedlich rhythmisierten Teilen besteht, die auch in Melodietypus, Takt, Tempo und Dynamik voneinander abweichen. Gelegentlich werden Tanzrhythmen einbezogen, durchgängig sind Imitationen und Echoeffekte vernehmbar. Bei seiner Übernahme vokalpolyphoner Strukturen in die Instrumentalwerke übernimmt Jarzębski lediglich die Außenstimmen aus seinen Vorlagen, führt sie aber frei fort.

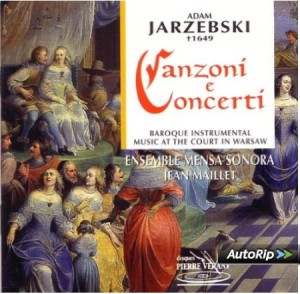

Eine sehr stimmige Umsetzung der in ihrem jeweiligen Charakter so verschiedenen Stücke gelang dem französischen Ensemble Mensa Sonora unter Jean Maillet. Neben Violinen und Celli sind in der Aufnahme Canzoni e Concerti (PV799032) epochentypische Instrumente wie Theorbe, Chitarrino, Orgelpositiv und Cembalo als Continuo- bzw. Harmonieinstrumente zu hören. Besonders in der Königsberga für drei Bassinstrumente und Basso continuo werden dem Zuhörer die zahlreichen selbstständigen Motive auffallen, wobei „stehende“ Klänge durch harmonisch angereicherte Partien abgelöst, Skalen neu aufgestellt und im Rückwärtsgang wieder aufgenommen werden … Übrigens griff der ab 1645 als Warschauer Kapellmeister fungierende Musiker Marcin Mielczewski Jarzębskis Eigenheiten auf und entwickelte sie weiter, wobei der Einfluss der italienischen Meister Giovanni Gabrieli und Girolamo Frescobaldi deutlicher spürbar wird.

Schreibe einen Kommentar