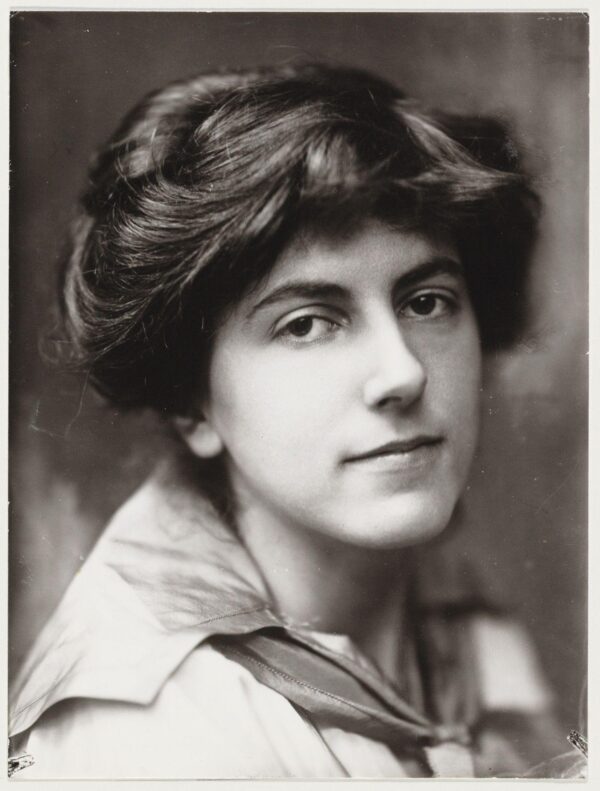

Beliebt im Repertoire bis heute sind die beiden Cellokonzerte der niederländischen Konzertpianistin Henriette Bosmans, die nicht so sehr eine Widmung an das Cellospiel ihres Vaters, der im Orchester damit auftrat, darstellen als ihre Liaison mit der neun Jahre jüngeren Cellistin Frieda Belinfante spiegeln. Den eigentlich wesentlichen Beitrag zu ihrer Karriere als Klaviervirtuosin hatte aber ihre Mutter Sara Benedicts geliefert, die sie von Kind an unterrichtet hatte. 1929 erst fanden die jahrelangen Konzertauftritte in Bosmans Concertino für Klavier und Orchester, das bei den Weltmusiktagen in Genève uraufgeführt wurde, ihren Reflex, während sie es sonst vorzog, für das Cello zu komponieren.

Bis Anfang der 1920er Jahre stand sie als Komponistin unter dem Einfluss von Johannes Brahms, César Franck und Claude Debussy. Gesanglicher wurde ihre Melodik, als sie sich dann, bis in die 1930er Jahre, an Fauré, Ravel und einigen Niederländern orientierte, wobei sich durchaus von einer impressionistischen Phase sprechen lässt. Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sind gekennzeichnet durch eine Aufgeschlossenheit gegenüber zeitgenössischen Stilen, aber auch der Tendenz zu klarer abgegrenzten Formen, wobei die Werke dieser Jahre nicht selten eine motorische Rhythmik aufweisen und sich thematisch mit den Jahren der deutschen Besatzung und ihren Folgen beschäftigen.

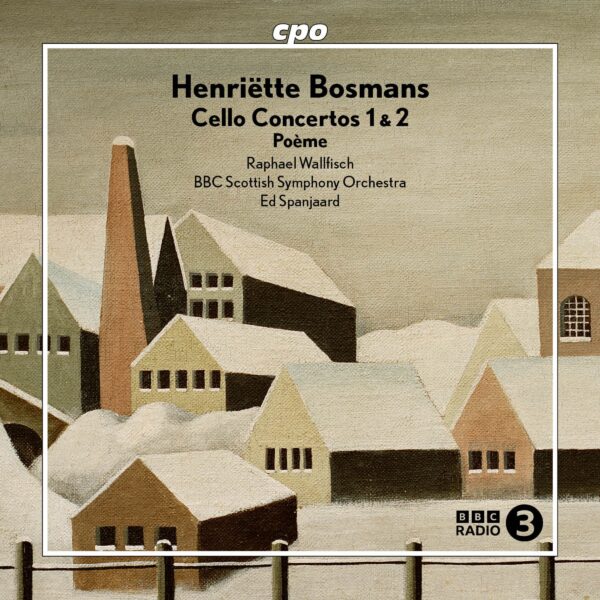

Als Komponistin, deren Werke veröffentlicht wurden, trat sie schon mit 19 Jahren in Erscheinung, Es folgten über Jahrzehnte zahlreiche Werke für Singstimme und Klavier auf Texte von Prévert und anderen französischen Dichtern, gelegentlich auch auf niederländische, seltener deutschsprachige Lyrik. Sie schrieb im Bereich der Kammermusik Kadenzen zu Mozarts Violinkonzerten, jeweils eine Sonate für Violine und Violoncello mit Klavierbegleitung, ein Klaviertrio und Streichquartett (1927). Eine weitere bedeutende Komposition für Cello mit Orchester war außer den beiden 1922 und 1924 entstandenen Cellokonzerten das Poème von 1929. Für Flöte schrieb Henriette Bosmans 1929 und 1934 jeweils ein Konzertstück mit Kammerorchester, dann mit vollem romantischem Symphonieorchester.

Da ihre Mutter Jüdin war, konnte sie ab 1940, als die Niederlande unter nationalsozialistische Herrschaft geraten waren, nur heimlich Konzerte geben und durfte als Halbjüdin auch ihren Beruf nicht mehr ausüben, was einer Verfemung gleichkam. Erst ab 1945 begann sie wieder offiziell zu arbeiten, schrieb Artikel und komponierte wieder Kammermusik und Kunstlieder. Zum letzten Mal trat sie 1952 mit der Sopranistin Noémie Pérugia auf.