Kammermusik und Symphonik einschließlich der programmatischen Orchesterwerke von Jean Sibelius sind in europäischen Konzertsälen gewissermaßen zuhause. Andere Produkte aus seinem Repertoire führen hier indes im internationalen Vergleich ein Schattendasein.

Zu erinnern ist also zunächst an das Tanzintermezzo, das ihn neben den beiden Humoresken für Violine und Orchester vom Vorurteil des nur ernsten, zwischen Finsternis und Licht nordischer Mythologie vergrabenen Komponisten entlastet. Untertitelt ist ersteres mit dem sporadischen Vermerk „Musik zu einer Szene für Orchester“. Es wurde im Frühjahr 1904 zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung im schwedischen Theater zu Helsinki uraufgeführt und ist offenbar inspiriert von der launigen Impression einer „Fichte, die von einer Palme träumt“. Die Kritik bezeichnete das kleine, dem Motto nach südländisch angehauchte Seitenstück als leichtfüßig und elegant, als es 1907 unter dem Titel Tanzintermezzo gedruckt wurde. Der Wegelius-Schüler zeigte sich ab und zu von seiner entspannten Seite, auch wenn sein Humor gelegentlich etwas sarkastisch ausfallen konnte.

Die insgesamt vier Humoresken, dreizehn Jahre später entstanden und wiederum erst nach zwei Jahren mit dem Geiger Paul Cherkassky und Sibelius selbst am Dirigentenpult erstmals aufgeführt, erscheinen ohne Abstriche eher „dionysisch“ und von spielerischer Laune erfüllt. Darin Francis Poulenc mit dessen Concert champêtre (1927/28) vorgängig schrieb der Finne seine dreiteilige Suite champêtre op. 98 im Jahr 1923. Diese wurde für Streichorchester komponiert und schließt – nach einem Charakterstück und einer „elegischen Melodie“ mit einem Tanz ab. Im übrigen sprach Sibelius häufiger dem Genre zu: Er schrieb daneben auch diverse Klaviersuiten.

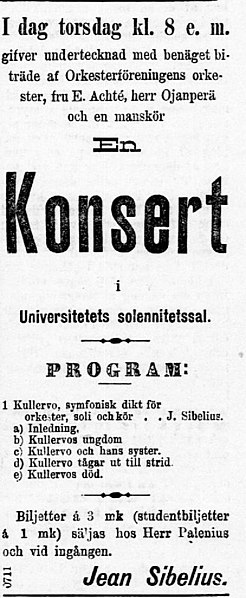

Noch weniger populär im europäischen Konzertbetrieb sind vokale Seitenwerke wie Tulen synty („Die Geburt des Feuers“), Maan virsi („Die Hymne der Erde“) oder das wiederum mythologisch basierte Väinön virsi („Väinös Lied“), die zwischen 1902 und 1926 entstanden, in der Regel für Chor und Orchester gesetzt. Die nationalromantische Verwurzelung in Schriften, die dem Epos Kalevala zugrunde liegen, ist greifbar. Gerade im Fall von Tulen synty zeigt sich diese Ausrichtung. Insbesondere bei Chorwerken, die vom Orchester begleitet werden sollten, wurden für die Konzerte Amateursänger herangezogen, was die patriotische Ausrichtung der finnischen Musik zwischen 1890 und bis Ende der 1920er Jahre unterstreicht. Ein früheres Vokalwerk mit dem schwedischen Titel Islossningen i Uleå älv („Eisgang im Fluss Oulu“) von 1899 ist ähnlich einigen weiteren vor 1900 für eine deklamierende Stimme mit Männerchor und Orchester bestimmt und vom Komponisten, obwohl ausgearbeitet, ausdrücklich als Improvisation bezeichnet. Einen Teil davon, Nejden andas („Die Erde atmet“) verwertete er wohl vierzehn Jahre später in einer Fassung für Kinderchor.