Spätestens seit Yamada Kōsakus Erfolg mit Kurofune (1954) hielt eine spezifische Gattung der westlichen Welt, die Oper, Einzug auf japanischen Bühnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltete sich die Rezeption europäischer und selbst amerikanischer Musik dort nahezu explosionsartig, die Zahl der Instrumental- und Gesangsstudenten aus dem „Land der aufgehenden Sonne“ nahm an den Musikhochschulen des Westens bis heute fast exponentiell zu.

Der umgekehrte Blick, wenn es also um die Aufnahme und Pflege japanischer Themen und Klangkultur geht, ernüchtert eher: Auch wenn in einigen Jesuitendramen der Barockzeit und des Zeitalters der Empfindsamkeit „japanische Märtyrer“ eine Rolle spielen, färbte das geringe Wissen über das ferne Land auf Opernlibretti der Epoche kaum ab. Ans andere Ende der Welt, das war, bei allem Faible etwa für japanisches Porzellan und Stoffe, musikalisch vielleicht doch ein bisschen weit weg.

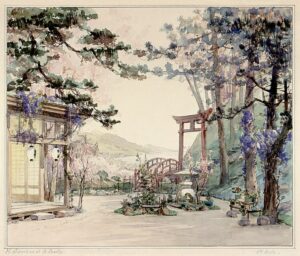

Und selbst mit dem Blick auf die Romantik scheint es zunächst so, als wäre Puccinis Madama Butterfly, uraufgeführt 1904, eine absolute Ausnahmeerscheinung im europäischen Musiktheater.

Allerdings hatte sich im Zuge der kolonialen Entwicklung ohnehin ein zunehmender kultureller Austausch auch mit Ostasien formiert, symptomatisch in der Pariser Weltausstellung von 1889 und durch sie verstärkt. Auf das Sujet von Madama Butterfly, verweist unter anderen die Publizistin und Dozentin Sabine Sonntag, die selbst einige Jahre an einem japanischen Opernhaus arbeitete und als Expertin für den interkulturellen Austausch mit dem fernöstlichen Land gelten kann.

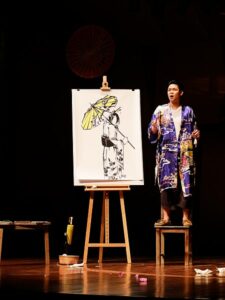

Vor einem weiteren ebenso eher melodramatischen Wurf aus der Hand Pietro Mascagnis, dessen 1998 uraufgeführter Oper Iris (1998), die das westlich-verzerrte Bild der Sicht auf die gesellschaftliche Stellung der Geisha neu beleuchtet, sei auch auf eine komische Oper von Camille Saint-Saëns aus der Zeit des französischen Japonismus, La princesse jaune von 1872 hingewiesen. Hier wendet sich Kornelis, ein japanbesessener Student, nachdem er seinem Idealbild der Prinzessin Ming bis in ihr Land gefolgt ist, am Ende doch der in ihn seit langem verliebten Lena zu. Die pentatonische Verfremdung sorgt in der Partitur für zusätzliches exotisches Flair, auch wenn diese mit japanischer Folklore oder Kunstmusik nichts zu tun hat.

Literatur u.a.

Thomas Pekar: Der Japan-Diskurs im westlichen Kulturkontext (1860–1920).

Reiseberichte – Literatur – Kunst. München 2003.