Kinogänger werden zunächst an das unter spanischer Beteiligung mit Javier Navarrete als Lieferant der akustischen Ausmalung gedrehte Breitwandepos von Jonathan Liebesman, Zorn der Titanen (2012), denken – oder an den unmittelbar vorhergehenden US-Streifen Kampf der Titanen, der ein verändertes Remake des Films von 1981 darstellt. Einmal abgesehen davon, dass es sich bei den Publikumsmagneten in Teilen um einen Clash effektvoll und auch multimedial umgesetzter mythologischer Stoffe und Motive handelt, ist die Faszination der antiken Überlieferungen seit der frühen Neuzeit bis heute nahezu ungebrochen.

Bei Perseus handelt es sich natürlich nicht um den gleichnamigen letzten König Makedoniens aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert, sondern um jenen von Zeus mit Danaë gezeugten Helden, der unter vielen anderen Taten auf Seriphos dem armen Fischer Diktys zur rechtmäßigen Thronbesteigung verhalf. Nachdem der Heros dank seiner Tarnkappe den Schwestern der getöteten Gorgo Medusa entkommen war, befreite er vor der äthiopischen Küste noch rasch Andromeda, Tochter der Kassiopeia und des Kepheus, aus der Gewalt eines Meeresungeheuers und heiratete sie, bevor er nach Hause zurückkehrte und König Polydektes versteinerte.

Die weit ausgesponnenen Erzählungen gehen weit zurück, schon auf Hesiods Theogonie, dessen Eoien und den Bericht vom Schild des Herakles, in Folge erwähnten Herodot, Apollodor in seiner Bibliotheke und Pausanias den Helden Perseus. Abgesehen davon, dass das von Gabrielle-Suzanne de Villeneuve 1740 weiterverarbeitete Volksmärchen Die Schöne und das Biest in nuce die vereitelte Opferung Andromedas aufgreift, beschäftigten sich zuvor schon Jean-Baptiste Lully und (mutmaßlich) Georg Philipp Telemann mit ausgewählten Momenten des Stoffkreises.

Nach der Ausarbeitung von Philippe Quinaults Libretto erfolgte am 18. April 1682 die Uraufführung der glücklicherweise erhaltenen großen Oper Persée des auf Molière übermäßig eifersüchtigen Lully, seines Zeichens Chefkomponist von Versailles. Die Ouvertüre ist ganz im französischen Stil gehalten, ein Prolog auf den anwesenden Ludwig XIV. durfte – auch im eigenen Interesse des Tonsetzers – nicht fehlen. Vermutlich Telemann legte 1704 im Leipziger Theater am Brühl mit der auf ein Schauspiel von Pierre Corneille zurückgehenden musikdramatischen Umsetzung der Geschichte von Perseus und Andromeda nach.

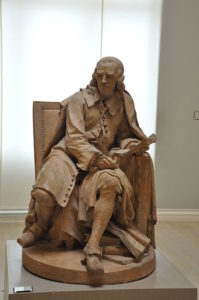

Insbesondere die französische Stoffrezeption riss seit Lullys Erstlingswerk niemals ab: Die Figur des auch als Mörder bekannten römischen Bildhauers Benvenuto Cellini, der in seiner Gießerei eine Skulptur des Perseus mit dem Haupt der Medusa schuf, nahm Hector Berlioz zum Vorwurf seiner nach dem Künstler betitelten Opéra comique aus dem Jahr 1838. Jacques Ibert komponierte 1921 seine erste Oper Persée et Andromède ou le Plus Heureux des trois, in der er den vor seiner Hochzeit mit Andromeda stehenden Helden als „glücklichen Dritten“ ausweist.

Auch im deutschsprachigen Raum hallte das Echo des Stoffs weiter: Bereits drei Jahre vor Lully, nämlich 1679, hatte der Hamburger Arzt und eifrige Opernkomponist Johann Wolfgang Franck die Befreiungsgeschichte von Andromeda und Perseus vertont, deren Partitur wie auch die seiner übrigen 12 Musikdramen verloren ist; bekannt ist er heute fast ausschließlich durch seine Liedbeiträge zum evangelischen Kirchengesangbuch. Der Österreicher Anton Zimmermann schrieb auf der Basis des Librettos von Wolfgang von Kempelen das im Wiener Hoftheater 1781 uraufgeführte frühklassische Melodram Andromeda und Perseus, dem 1787 Johann Michael Haydns gleichbenannte Opera seria in zwei Akten auf einer Vorlage von Giambattista Varesco folgte.

Der gerne mit Obertönen und Tonfarben experimentierende, aus Palermo stammende und in heute in Umbrien lebende Komponist Salvatore Sciarrino, geboren 1947, trug, fasziniert von der mythischen Überlieferung, zur Stoffgeschichte innerhalb des Musiktheaters 1990 mit einer musikalisch sehr zeitgemäßen Gestaltung von Perseo e Andromeda bei. Die einaktige Oper des weitgehenden Autodidaktikers, der früh den bildenden Künsten zugeneigt war, wurde als nur eine von mittlerweile nahezu zwanzig aus seiner Hand 1991 in Stuttgart uraufgeführt.

Forum zum Thema

Musik und Mythologie