Unterschreitungen des Halbtons im westlichen Notensystem definiert der Begriff „Mikrotöne“ nur unzureichend. Erst Ende des 19. Jahrhunderts suchte man etwa Vierteltöne auch in kompositorische Konzepte einzubeziehen, um den Ton- und Klangvorrat auszuweiten. In der Folge kam es jedoch zu keiner genaueren Bestimmung von Mikrointervallen. Die Teilung der Oktave in 17, 19, 31 oder mehr Teile und die Berechnung von Abständen kursierten zwar in der Musiktheorie schon seit langem, aber es gab in den musikästhetischen Diskursen keine durchschlagende Tendenz zu einer Normierung. Andere, etwa fernöstliche Stimmsysteme von Instrumenten und deren Notation rezipierten Komponisten in Europa – wie Debussy – zwar auch aktiv, aber der Hang zum Exotismus machte die Differenz nur umso deutlicher bewusst.

Allerdings brachte in der praktischen Umsetzung von Mikrotonalität in den 1920er Jahren zum Beispiel bei dem tschechischen Komponisten Alois Hába, der auch mit Sechstel- und Zwölfteltonstimmung arbeitete. War der Ansatz kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert noch ein theoretischer, den der russische Futurismus favorisierte und über den auch Busoni und Ives laut nachdachten, so setzte sich nach 1945 eine partikularistische Verwendung von Mikrotönen je nach ästhetischer Ausrichtung des Komponisten durch: Gerne geberauchte man Vierteltöne oder noch kleinere Einheiten zum Zweck einer flexibleren Intonation, zur Clusterverdichtung oder um neuartige Skalen zu generieren, manchmal auch im Sinne einer Reflexion über den Impressionismus und seine Adaption außereuropäischer Intervallmodelle. Allerdings blieb es bei hochindividuellen Notationen, Überlegungen zu einer Vereinheitlichung konnten sich nicht durchsetzen.

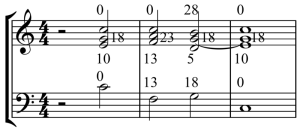

Mit dem Namen Joel Mandelbaum (geb. 1932), der an der University of Indiana als erster ausführlich zur Teilung der Oktave in 19 Töne forschte, verbindet sich schließlich die Präferenz der Aufteilung in 31 gleiche Töne. Allerdings beruhen nahezu 80 Prozent seiner eigenen Kompositionen auf der herkömmlichen Stimmung. Neben ihm war es in den Vereinigten Staaten Harry Partch (1901 – 1974), der als autodidaktisch gebildeter Instrumentenbauer und Komponist eine Skala von 43 Tönen innerhalb der Oktave festlegte und dementsprechend seine speziellen Konstruktionen von Kithara, Gitarre, Viola und Marimba ausrichtete. So entstanden eine „diamond marimba“ und eine „marimba eroica“.

Harry Partch erdachte etliche fantasievolle und merkwürdig anmutende Instrumente und wollte damit ein originäre Klangwelt erschaffen, die sich aber dennoch verschiedener Musikkulturen bedienen. Anhänger fand er mit seinem Streben nach dem Originären, nach intuitiv generierten und rituellen Kreationen erst in den 1970er Jahren, zog damit aber eine ganze Generation junger amerikanischer Komponisten in seinen Bann. Zu seinen bedeutenden und erfolgreichen Werken gehören die „Ballettoper“ The Bewitched und Delusion of the Fury (1965/66).

Schreibe einen Kommentar