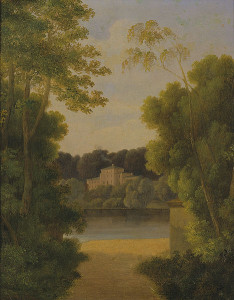

Nicht nur Gioacchino Rossini bewies in seinen komischen Opern einen Sinn für abendliche Stelldichein-Szenerien, mit Vorliebe zur Sommerzeit in einem ansprechenden Ambiente, häufig einer Parklandschaft. Die geheimnisvolle, romantische Atmosphäre eines halbwilden Gartens erweckt Götterbilder zum Leben und markiert die Zeit, in der sich Verliebte treffen. In vielen europäischen und amerikanischen Filmen dient die Party vor Sonnenuntergang auf der Hausterrasse und in den weitläufigen Grünanlagen einer Villa ja der Entspannung und Sammlung des Zuschauerpublikums und erweckt zunächst einen heiteren, unbeschwerten Eindruck; gerne wird sie auch im Weitwinkel-Breitbandformat präsentiert.

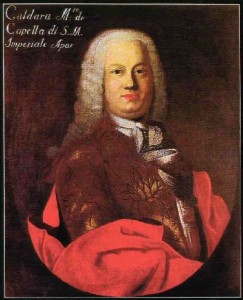

Davon, dass sich im dunkelnden Park traditionsgemäß auch die Masken des Dämonischen und der Intrige verbergen können, will die harmlose Serenata – eigentlich die Botin des klaren Nachthimmels – nichts wissen, sie ruht in Zufriedenheit mit sich und der Welt. Ursprünglich handelte es sich bei solchen Ständchen um überwiegend vokal vorgetragene Huldigungen an Personen höheren Ansehens, etwa anlässlich eines Geburtstags, einer Hochzeit oder eines Namenstags. Gelegentlich wechselt die Form je nach Anlass mit der Bezeichnung Cantata, der Scena da camera oder der Azione teatrale, da sie implizit oder explizit eine dramaturgische Struktur aufweist. Eine der bekanntesten frühen Serenate ist Antonio Cestis Io son la primavera aus dem Jahr 1662; noch 1732 bezeichnet Antonio Caldara seine singspielhafte Miniaturoper L’asilo d’amore als Festa teatrale. Um 1750 wird diese gänzlich durch die Kantate abgelöst. Bei der späteren Serenade handelt es sich freilich um eine ungleiche Schwester …

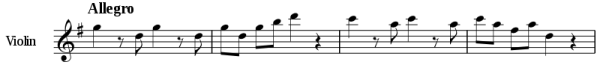

In deren Stimmungslage als legitime Begleiterin und Nachfolgerin der Suite passen die Divertimenti und Nocturnes der frühen romantischen Epoche ebenso wie die Tafelmusik der Telemannzeit und die Kassation der Vorklassik. Die Benennungen werden vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts bunt durcheinandergemischt, meinen aber dasselbe. Ähnlich dem Suitensatz, allerdings „abgespeckt“, stellt sich die Serenade mit in der Regel nur drei bis vier Sätzen dar, die häufig Menuettcharakter tragen. 1673 bezeichnet Heinrich Biber seine Suite mit Nachtwächterruf als Serenade. Nach Johann Joseph Fux‘ Bläsersuite von 1701 legt die Gattung eine Pause von ein paar Jahrzehnten ein und kommt erst mit Ditters von Dittersdorf, Michael Haydn und vor allem Mozart – Vater und Sohn – wieder an die Oberfläche. Bekannt wurde unter dem Namen Serenade natürlich vor allem die Nacht Musique, KV 388 und Eine kleine Nachtmusik, KV 525.

Die mit der Serenata ursprünglich gemeinsame Geltung als Musik für ein Ständchen erhielt sie in Mendelssohns Lieder ohne Worte zurück, allerdings in einem reinen Instrumentalwerk. An Mozarts Beispiel knüpften Brahms und Reger an, Ignaz Moscheles und Claude Debussy wurden durch sie zu Klavierwerken inspiriert, während sie von den Erben der romantischen Tradition in der Moderne in verschiedenen Besetzungen verwendet wurde, etwa durch Benjamin Britten, Luciano Berio und Bruno Maderna. Reine Streicherserenaden komponierten Josef Suk und Edward Elgar, noch populärer wurde dann die Besetzung mit dem vollen Orchesterapparat: Da Programm und Stimmung von überzeitlichem Interesse waren, bedienten sich Wilhelm Stenhammar, Ethel Smyth und selbst Leonard Bernstein ihres Namens und zum Teil ihrer historisch ausgebildeten Merkmale.

Im aktuellen Konzertbetrieb wird „Serenade“ wegen der Traditionsmächtigkeit der Form(en)bekanntlich als Sammelbegriff für ganze Konzert- und Festivalreihen gebraucht. So hat das Studio-Orchester Duisburg für das 3. und letzte Serenadenkonzert der Saison am 9. September um 20 Uhr Mozarts Fagottkonzert B-Dur mit Mendelssohns Symphonie Nr. 4 „Die Italienische“ und Prokofjews witziger und effektvoller Klassischer Symphonie gekoppelt. In Saarbrücken von Juni bis September Serenaden im Wechsel mit Sommermusiken statt. Am 10. September mit Beginn um 18.30 Uhr können sich die Besucher im Innenhof der Stadtgalerie auf den Männerkammerchor Ensemble 85 unter dem passenden Motto Loveletters – Liebesbriefe freuen. Beliebt sind in München die gut eingeführten, jeden Donnerstag- und Samstagabend stattfindenden Residenz Serenaden, bei denen Mitglieder der Münchner Philharmoniker in der Hofkapelle der Residenz Werke von Bach über Mozart bis Schubert spielen – etwa am Donnerstag, den 11. August um 18.30 Uhr.

Schreibe einen Kommentar