Als erster veröffentlichte Gustaf Düben der Ältere vom Generalbass begleitete Lieder in schwedischer Sprache. In seiner immens umfangreichen Sammlung von 1674 mit 1800 (!) Beispielen überwiegen aber noch die Vokalwerke deutscher und italienischer Meister. Bis zu dieser Epoche überwog am Hof tatsächlich noch das Interesse an westeuropäischer Musik aus anderen Ländern – was sich an der großen Zahl von französischen und italienischen Musikern, die in Stockholm während der „Großmachtzeit“ fest angestellt waren, ablesen lässt. Greift man etwas weiter zurück, stößt man zuerst auf die mehrstimmigen geistlichen Gesänge der Reformationszeit, die allerdings auch auf Fremdeinwirken zurückzuführen sind: Ohne die Initiative finnischer Intellektueller wären diese nicht gedruckt worden. Sie erschienen unter dem Titel Piae cantiones im Jahr 1582 bei einem Greifswalder Verleger. Weil die von 1523 an regierende Wasa-Dynastie die Musik schätzte und eine eigene Hofkantorei unterhielt, fanden wenigstens am Hof niederländische, polnische und deutsche Trompeter, Pfeifer, Lautenisten, Geiger und Trommler Gehör.

Welche Verwirrung und welches Leid der Dreißigjährige Krieg über die kontinentaleuropäischen Länder auch brachte: Die Hofkapelle blühte auf. Ab 1620 wirkte ein Schüler Jan Pieterszoon Sweelincks aus Sachsen, Andreas Düben in der schwedischen Metropole. Er rückte 1640 dort zum Leiter der Hofkapelle auf, nachdem er diesem sowie der deutschen Kirche der Stadt bis dahin als Organist gedient hatte. Bekannt wurde er vor allem für seine groß angelegte Komposition anlässlich der Beerdigung König Gustaf II. Adolf im Jahr 1634: Pugna triumphalis sah einen achtstimmigen Doppelchor vor. Der Titel „Triumphaler Kampf“ stellt aus heutiger Sicht natürlich ein bitter-ironisches Paradoxon dar, da der Urheber ja selbst deutscher Herkunft war und sein Herkunftsland am meisten von der schwedischen Invasion betroffen war. Anlässlich des Ablebens Karl X. Gustaf schrieb Andreas Düben 1660 ein fünfstimmiges Miserere.

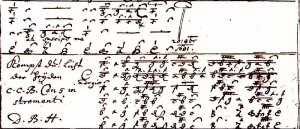

Sein Sohn Gustaf (1624 – 1690) schuf mit seiner Sammlung schließlich das umfassendste Musikkompendium seiner Zeit überhaupt. In dem seit 1732 in der Universitätsbibliothek Uppsala nachgewiesenen Riesenwerk finden sich nicht nur dessen Schwedische Oden für Stimme und Basso continuo, sondern auch wertvolle Handschriften von Christoph Bernhard und Dietrich Buxtehude sind enthalten, daneben Stücke von den Zeitgenossen Giacomo Carissimi, Franz Tunder, Dietrich Becker und Matthias Weckmann. Chorwerke, Lieder, Sonaten, Fanfaren und Suiten bilden den bunten Reigen der Genres.

Einen noch weiter gespannten Rahmen spannt die Einspielung Dygd och Ära – Virtue and Glory (B008BHJ0QE) der Reihe Musica Sveciae aus dem Jahr 1992 auf: In der Aufnahme mit dem Tenor und Dirigenten Stefan Parkman findet sich auch die Instrumentalkomposition Division on a Ground des in England ansässigen Lübeckers Thomas Baltzer sowie Olof Rudbecks d.Ä. Sorg- och Klagesang und eine Lautensuite von Hinrich Niewerth, der ab 1666 als Lautenspieler die Königliche Kapelle ergänzte. Die klanglich sehr überzeugende Kompilation wird um die schwedische Melodie eines unbekannten Tonsetzers bereichert: O Jesu, när jagh hädan skall beruht auf sechs Psalmdichtungen des am Hof maßgeblichen Musikförderers Magnus Gabriel de la Gardie.

Von 1650 an kamen bekanntlich zahlreiche norddeutsche Musiker an den schwedischen Hof und beeinflussten das Musikleben. Der italienische Stil brach sich in Stockholm allerdings erst mit dem schwedischen Komponisten Johan Helmich Roman (1694 – 1758) Bahn. Dieser begründete nach dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts das öffentliche Konzertleben im Land und konnte damit das Adelsprivileg (wenigstens) in dieser Hinsicht abschaffen …

Schreibe einen Kommentar