Im deutschsprachigen Raum gewann die Schauspielmusik erst im Drama der Weimarer Klassik einen ganz eigenen Stellenwert, was auch zu Klagen über das zeitgenössische geringe Niveau in der Praxis führte. Die Orientierung am attischen Drama, zu dem keine überlieferte Musik vorliegt, brachte es mit sich, dass vielfach experimentiert wurde. Mit der Antikerezeption der Klassik aber zieht die Aufnahme der Schauspielmusik des Shakespeareschen Dramas und der französischen Tragödie gleich. Musikdramaturgische Konzepte lassen sich ebenso in Schillers Wilhelm Tell als auch in Goethes Egmont und im Faust erkennen.

Werfen wir aber einen Blick auf die allgemeine Entwicklung: Ursprünglich – zuerst in der griechischen Antike – markierte Schauspielmusik Auftritt und Abgang des Chors, später im elisabethanischen Zeitalter der Akteure. Seit der frühen Neuzeit wird der Einsatz flexibel gehandhabt: im Sinne einer Rahmung am Beginn oder Schluss der Handlung, als Pausenfüller, um Bühnentechnikern und Akteuren Zeit zum Umbau bzw. Kostümwechsel für den nächsten Akt zu geben. Besonders der Einleitung ins dramatische Geschehen galt in verschiedenen Phasen der europäischen Musik die Aufmerksamkeit der Theaterautoren, Regisseure und Komponisten. So kam es zur Ouvertüre, die auf wesentliche Elemente der Handlung vorbereitet. Besonders in der Barockzeit konnte damit gerechnet werden, dass emblematisch und symbolkundlich gebildete Zuschauer die musikalischen Motive und Figuren bis zu einer gewissen Verstehensgrenze „vorausdeuten“ konnten. Daraus resultierte später das Erkennen und der bewusste Einsatz von Leitmotivik im Opernvorspiel.

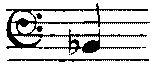

Natürlich wird seit langem Musik im Theater zur Illustration oder Vorausdeutung von Handlungsstationen genutzt. Trinklieder, Märsche, Pastourellen, Jagdmusik, Ständchen, Heeresfanfaren, ganz allgemein auch Geräusche erfahren gezielte musikalische Realisation, häufig im Sinne eines „Vorechos“. Dies gilt allerdings nicht für eine auf Deklamation ausgerichtete Dramatik wie sie etwa im Theater des deutschsprachigen Biedermeier, zum Beispiel bei Ernst von Raupach vorherrschte. Bestimmte Instrumente illustrierten Figurenrollen, so die Trompeten den Auftritt eines Fürsten, die Laute den Verliebten, Oboen- und Flötenspiel aus dem Bühnenhintergrund den Hirten und das ländliche Leben im allgemeinen. Seit dem 17. Jahrhundert sind allerdings solche illustrative Klänge nie nur funktional an die Handlung gebunden: Inzidenzielle Musik ist auch an affektive Konnotationen gebunden oder verrät Absichten der Gesamtdramaturgie.

Ein bedeutender Komponist inzidenzieller Musik für das englische Theater war Henry Purcell (1659 – 1695), vorwiegend bekannt für seine Opern, geistliche Huldigungsmusik und Sonaten. Seine mehr oder weniger selbstständigen suitenartigen Ouvertüren und Zwischenspiele sind heute noch populär und fester Bestandteil des heutigen Konzertrepertoires, selbst wenn Theaterstücke aus der Tudorzeit wie The Gordian Knot Untied oder Abdelazer gänzlich unbekannt bzw. verloren gegangen sind. Nicht zuletzt verdankt Purcell seinen Ruf bis heute außerdem der Vertonung eines Shakespeare-Dramas, The Tempest, wobei sein wirklicher Anteil an der Komposition bis jetzt zweifelhaft geblieben ist. In der Kunstepoche war es Felix Mendelssohn-Bartholdy, der orchestrale Schauspielmusiken zu Shakespeare schrieb, besonders präsent natürlich sein Sommernachtstraum mit dem Hochzeitsmarsch-Ohrwurm …

Im Dezember 2013 erscheint beim transcript Verlag zum Thema ein neuer Sammelband mit Fachbeiträgen unter dem Titel Theater mit Musik, 400 Jahre Schauspielmusik im europäischen Theater. Bedingungen – Strategien – Wahrnehmungen, herausgegeben von Ursula Kramer (ISBN 9783837624328). Die Aufsätze spiegeln mehr die historische Theaterpraxis als Ideen, Theorien und Konzeptionen und beschäftigen sich mit dem Kulturtransfer in methodisch sehr unterschiedlichen Ansätzen. Dabei geht es um die Realitätsbezüge der Aufführung als „intermediales Gesamtereignis“.

Schreibe einen Kommentar