Schon der Antike galt sie als überragende Lieddichterin, Sängerin und Pädagogin: Sappho, deren Familie wohl von der kleinasiatischen Küste stammte, lebte zwischen 630/612 und ca. 570 v. Chr, überwiegend in Mytilene, der Hauptstadt von Lesbos, musste aber wohl, weil ihre Familie zu einer Gruppe gehörte, die den Tyrannen Melanchros und Myrsilos widerstand und zu der vermutlich auch der Lyraspieler und Dichter Alkaios zählte, die Insel verlassen und zwischenzeitlich nach Sizilien ins Exil gehen.

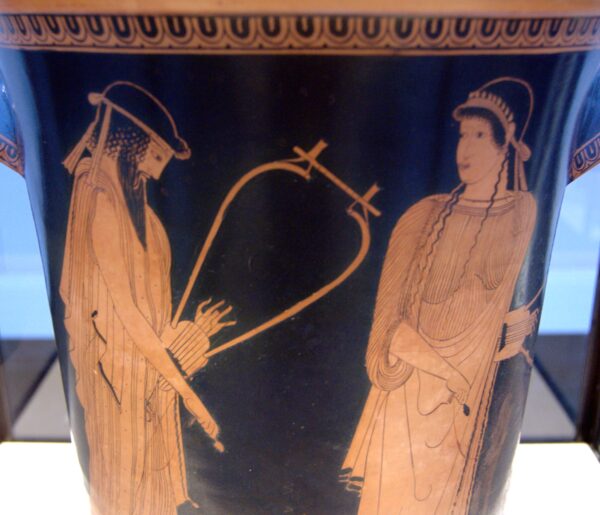

In der archaischen und klassischen Zeit, aber auch später noch noch war eine Ausgabe ihrer Lyrik in neun Bänden bekannt, sie selbst galt Platon als die zehnte Muse des Helikons, was ihre Wertschätzung im gesamten Teil des Mittelmeerraums, in dem vorwiegend Griechisch gesprochen und geschrieben wurde, unterstreicht. Sie stand in ihrem Schaffen auf Augenhöhe mit ihren männlichen dichtenden Zeitgenossen. Anders als ihr aristokratischer Mitstreiter Alkaios, der Trinklieder und Kriegsreminiszenzen in den Mittelpunkt stellte, dichtete sie überwiegend Liebes- und Stimmungslyrik, die sich immer wieder direkt auf den engeren Kreis ihrer Mädchenschule bezieht idyllenhafte sprachliche Bilder kennt; daneben kommen auch mythologische Gedichte vor.

In ihrem Thiasos war Sappho pädagogisch hochwirksam, leitete die stark künstlerisch ausgerichtete Ausbildungsstätte bis zur Adoleszenz und Heirat ihrer Elevinnen, lehrte Tanz, Gesang und womöglich auch Instrumentalspiel. Erhalten blieben bis heute, obwohl Neufunde immer wieder ans Tageslicht kamen und weiter zu erwarten sind, allenfalls 5 Prozent ihres Gesamtwerks und selbst diese bestehen überwiegend nur aus Fragmenten oder stammen aus sekundärer Überlieferung.

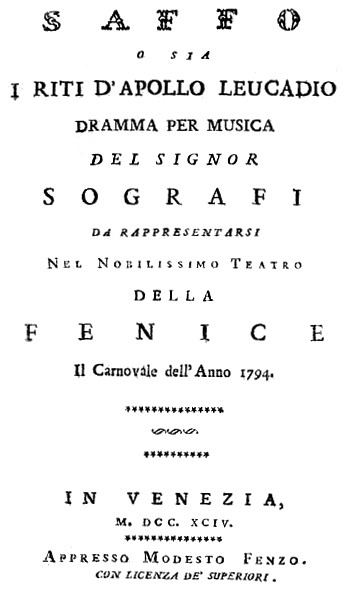

Der musikalischen Rezeption der biographisch nur teilweise fassbaren Dichterin und ihrer Werke widmete sich am 23. und 24. Juni zu früher Abendstunde eine Gruppe hochprofessioneller Sängerinnen vom Mozarteum Salzburg zusammen mit dem Pianisten Klaus Eibensteiner, der sich schon vor etlichen Jahren der Begleitung von Sopranpartien in Oper und Kunstlied verschrieben hat. Außer Charles Gounod und Johannes Brahms als Beiträger zur Wiederbelebung von Sapphos Werk trugen zahlreiche weniger bekannte Komponisten des späten 18. und gesamten 19. Jahrhunderts bis hinein in die Moderne zur musikalischen Aneignung ihres thematisch hochdifferenzierten Schaffens bei. Eine frühe Ausnahme stellte bereits die Uraufführung von Giovanni Bononcinis Oper Sapho im Jahr 1694 dar. Da aber seither mehrere neue Fragmente bekannt geworden waren, wurde der Dichterin wieder stärkere Beachtung zuteil.

Einen besonderen Höhepunkt stellen die symphonischen Umsetzungen der Lyrik Sapphos etwa durch Sir Granville Bantock dar, der den Geist der häufig fragmentarischen Gedichte mit großer spätromantischer Expressivität vertonte. Allerdings standen im Mittelpunkt des Abends in der Statuensammlung der Münchner Glyptothek am Königsplatz andere, weniger bekannte, aber umso interessantere kompositorische Tribute an Sappho im Mittelpunkt: aus dem späten Hochbarock Barnabas Gunns Sappho’s Hymn to Venus, Boisdeffres Chant de Pâtre, Michael Gnessins Sieh dort den Mond nach dem höchstpersönlichen, intimen sapphischen Lied mit der Anfangszeile Untergegangen der Mond, Alexander Schenschins Fünf Fragmente sowie Botho Sigwarts Ode der Sappho.

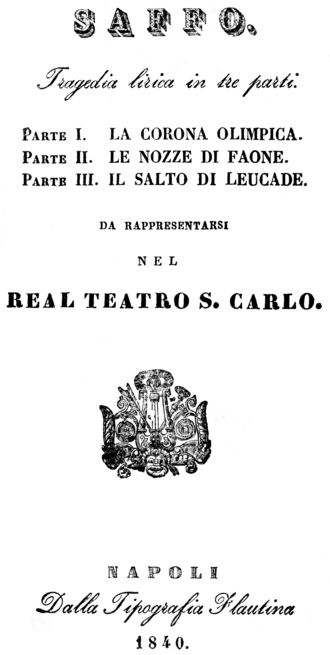

Sowohl die Opern von Johan Simon Mayr (1763-1845) als auch von Giovanni Pacini (1796-1867) und Charles Gounod (1818-1893), sämtlich unter dem Titel Sappho sind der romantischen Rezeption verpflichtet, der Sappho als überwiegend tragische Figur galt, wenn man auch heute auf einer breiteren Überlieferungsbasis einen nüchterneren Blick auf ihr Werk und Leben werfend eher den hymnischen und häufig heiteren idyllischen Charakter ihrer Verse hervorheben würde. Den dritten Teil des Abends nach der Präsentation der Opernarien und der kunstliedhaften Beiträge bildeten Lieder von Johannes Brahms (1833-1897) und dem Uruguayaner César Cortinas (1892-1918), die sich von Sappho hatten inspirieren lassen.

Eine Ausnahme zwischen den Liedrezitationen mit Klaus Eibensteiner am Flügel , der voluminösen Gesangskunst der Mezzosopranistin Olga Levtcheva, der anschmiegsamen Gestaltung der Arien durch Celine Hubmann und der dramatischen Annäherung des bolivianischen Tenors Rodrigo Alegre stellte die Rezitation der hymnischen Anrufung der Liebesgöttin Poikilóthron athánat’Aphrodíte durch die Moderatorin des Abends, Anouk Warter, dar. Atmosphärisch stimmig und mit emotionalem Impetus brachte sie den Geist der Dichtung, bestehend aus sieben Sapphischen Strophen mit drei elfsilbigen Versen und einem fündsilbigen jeweils, stimmig zum Ausdruck und zeigte auch an der deutschen Übersetzung, wie musikalisch Sapphos Dichtungssprache an und für sich konzipiert ist und nicht zwangsläufig überhaupt der Vertonung bedarf.