J.S. Bach wird die Werke des aus Reims gebürtigen großen Orgelmeisters Nicolas de Grigny gekannt haben; mit seinem „persönlichen“ Konkurrenten Louis Marchand, der in ganz Europa konzertierte, trat er selbst bekanntlich in Wettstreit. Speziell ersterer aber wusste in seiner Satztechnik von einigen stilistischen Kniffen, die – zunächst wohl unabhängig von ihm – auch der vierzehn Jahre jüngere Multiinstrumentalist Bach anwandte:

Einmal könnten dies neben der recht freien Melodiefortspinnung der unvorbereitet eingesetzte Vorhalt sein, der nicht selten zu einer Modulation überleitet und etliche harmonische Umdeutungen in ein- und demselben Stück sein; zu hören ist dies unter anderem in der Hymne Veni Creator. Überdies ist die Gestaltung der Fortschreitungen und Überleitungen in der melodischen Anlage gerade in den langsamen Sätzen bei beiden Tonsetzern ziemlich ähnlich. Eine leichte Verdunkelung in den zweiten Motiven und Themen ins Moll eignet darüber hinaus auch beiden, allerdings vielen anderen Komponisten ebenso. Grigny bediente sich für die Praxis im Gottesdienst bzw. in der Messe gerne Choralvariationen.

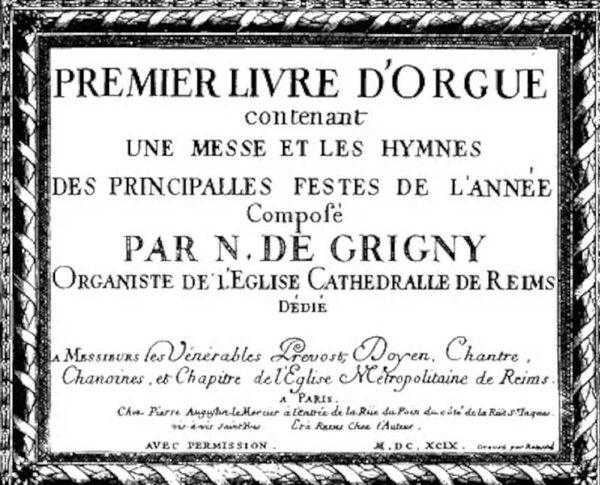

Es liegt wegen der Bekanntheit des zuerst in Paris, dann in Reims wirkenden Organisten Grigny nahe, zu vermuten, dass Bach, der wie andere Barockmeister ohnehin keine interkulturellen Berührungsängste hatte, auch dessen Werke, etwa Stücke mit der Anweisung tierce en taille, also die gemeinsame Terz- und Quintführung in zwei Stimmen, studiert und möglicherweise selbst gespielt hat. Was ihn ebenso angezogen haben kann, ist ein gewisser triumphaler Gestus in den gerne tutti ausgeführten Passagen der Randsätze, die häufig in einem jambischen Rhythmus gehalten sind und so, geht man in der Interpretation des Zwecks weiter, eine repräsentationsorientierte Gangart aufweisen wie sie zu Auftragswerken für weltliche Monarchen der Periode mit Absicht gewählt wurden. Manchmal überwiegt auch die Programmatik, wie in Grignys Dialogue sur les grands jeux.

Nicht nur der melodisch-harmonische Duktus, sondern auch der Einsatz von Trillern und das Kreuzen der Stimmen, Engführung und Kadenz in den strenger liturgischen Formen ähneln sich bei Grigny und Bach immer wieder stark. Nicht ohne Grund spielte ja Christophe Mantoux, zum Beispiel an St. Severin in Paris Werke von beiden hintereinander ein. Die Frage freilich, ob das in seiner Authentizität manchmal angezweifelte Orgelwerk Präludium und Figur Es-Dur (BWV 552), geradezu ein Musterfall im Übrigen für jambische Rhythmik, von Bach nur abgeschrieben wurde, weil dieser sich – fasziniert -vielleicht eingehender mit Grigny beschäftigen wollte, kann nicht letztgültig beantwortet werden, denkbar ist es aber, da die Melodik einfacher und eingängiger gestaltet ist als dies bei den rein solistischen Orgelkonzerten nach Vivaldi der Fall ist.

Gegen eine Zuweisung des Es-Dur-Werks BWV 552 spricht, dass der musikantisch durchklingende Part des vorgestellten Hauptmotivs im Präludium von sehr stark abgesetzten monolithischen Nebengedanken ergänzt wird, die für Grigny eher untypisch sind. Möglich wäre ebenso, dass Bach das zentrale Motiv von Grigny entlehnt hatte, um es zum Zweck einer eigenen ausladenden frei gestalteten Fantasie oder Variationenfolge zu gebrauchen, wie er es etwa viele Jahre später mit dem „königlichen Thema“ im Musikalischen Opfer tat. Ein genauer Vergleich zwischen dem Schaffen beider wäre als Desiderat Aufgabe einer großen, aber lohnenden Mikrostudie. Gegen eine Zuweisung des Es-Dur-Werks BWV 552 spricht, dass der musikantisch durchklingende Part des vorgestellten Hauptmotivs im Präludium von sehr stark abgesetzten monolithischen Nebengedanken ergänzt wird, die für Grigny eher untypisch sind. Möglich wäre ebenso, dass Bach das zentrale Motiv von Grigny entlehnt hatte, um es zum Zweck einer eigenen ausladenden frei gestalteten Fantasie oder Variationenfolge zu gebrauchen, wie er es etwa viele Jahre später mit dem „königlichen Thema“ im Musikalischen Opfer tat. Ein genauer Vergleich zwischen dem Schaffen beider wäre als Desiderat Aufgabe einer großen, aber lohnenden Mikrostudie.