Jean Sibelius beschäftigte sich, abgesehen von bestimmten Kammermusik- und Klavierwerken, fast sein ganzes Komponistendasein hindurch – bei allem Auf und Ab an Erfolgen – mit programmatischer Musik, wovon auf den vordersten Plätzen Schauspielmusiken wie Tapiola, Pohjolas Tochter, En Saga, Die Okeaniden und Der Barde zu nennen sind. Ganz im Zentrum seines Interesses stand die nordische Mythologie, doch war auch er lange Zeit von inzidentiell unterschiedlichen Auftragswerken abhängig. So kam es auch vor, dass er sich musikalisch mit einem faktenbasierten historischen Stoff auseinandersetzte.

Die strukturell äußerst vielseitige Orchestersuite Kuningas Kristian II über den in bewegter Zeit lebenden, politisch umtriebigen und zuletzt festgesetzten dänischen und norwegischen König (1481 – 1559), der große Sympathien für Luthers Protestantismus hegte und für dessen Konfession vehement eintrat, stand zur Wahl für das große sommerliche Sinfoniekonzert der Schulmusikabteilung an der Musikhochschule München. Sibelius dirigierte im übrigen die Uraufführung am 24. Februar 1898 in Helsinki selbst.

Die eher selten (ein)gespielte, auf dem Schauspiel des gleichnamigen Schauspiels des Skandinaviendeutschen Adolf Paul (1863 – 1943) beruhende Komposition ist für die klassischen Gruppen eines Orchesters per se klingender Anschauungsunterricht in Instrumentation, ebenso heterogen aber in ihren Ausdrucksformen, die jeden Satz zu etwas Besonderem machen. Von einer Suite im Sinne des Hoch- und Spätbarock kann freilich keine Rede sein: Es handelt sich mit einer Ausnahme, einer Musette, nicht um Tanzcharaktere, sondern um ein Kaleidoskop überwiegend aus „modernen“ oder populären Satztypen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestehend. John Field und Frédéric Chopin waren Jahrzehnte zuvor die Protagonisten der neuen Gattung des Nocturne gewesen, aber auch die Elegie als musikalische Form beginnt seit der Frühromantik eine Rolle zu spielen. Ebenso gilt dies für die Suitenteile Serenade und Ballade; letztere war im Zuge der romantischen Mittelalter-Rezeption in historistischer Epoche ebenso beim Publikum beliebt.

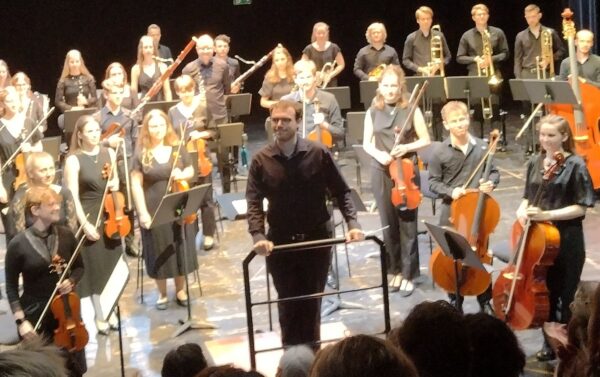

Der Auftritt der einzelnen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten im Ensemble war an diesem Abend des 8. Juli 2024 in der Spielstätte Reaktorhalle unweit des Lenbach-Hauses nicht nur technischer Prüfstein: Die Ausgestaltung oblag den neun weiblichen und männlichen angehenden Dirigenten unter der Ägide von Lancelot Fuhry an der Hochschule, von denen die meisten einen Satz übernahmen, lediglich Bartholomäus Schlüter leitete durch Elegie und Musette und die flexibel agierende Jessica Burkhardt versah einmal den Dienst an der Viola, dann stand sie am Pult und dirigierte Sibelius‚ Serenade als vierten Satz des Opus 27.

Sommerkonzert. (H.-P. Mederer)

Zum zweiten Teil dieses Montagabends erprobten sich die fünf weiteren angehenden Dirigenten, darunter nur ein männlicher Student, an der in den Konzertprogrammen eher gängigen 3. Symphonie D-Dur op. 29 von Peter Tschaikowsky. An Präzision wie werkgerechtem Einsatz ragten vor allem die Fagottisten Bettina Loth und Jakob Kuen sowie die Hörnersektion mit Theresa Ulbricht, Enno Adam, Franz Himpsl und Karina Wahl heraus.