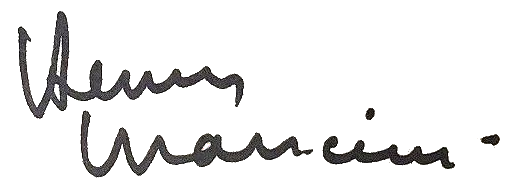

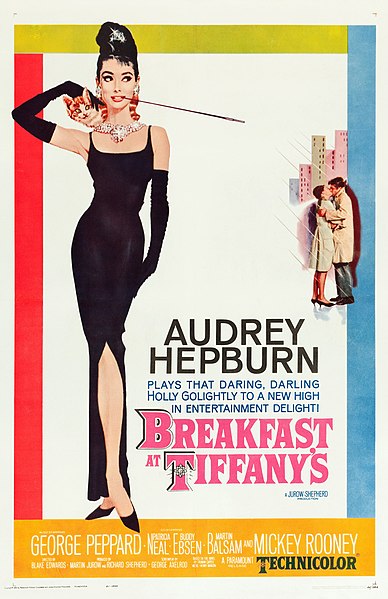

Auf sein Konto gehen nahezu fünfhundert (!) Kompositionen für Kino und Fernsehen: Henry Mancini, mehrfach mit Academy Awards ausgezeichnet, dürfte damit zu den erfolgreichsten Filmmusikschaffenden der westlichen Hemisphäre gehören. Dass er selbst mit seinem anrührenden Titelsong Moon River zu Blake Edwards Breakfast at Tiffany’s (1961) nach dem Roman von Truman Capote eine solche Breitenwirkung erzielen würde, war ihm zunächst wohl nicht bewusst. Der für seine drastische Realistik namhafte Urheber der Story – man denke unter anderem an seinen späteren Roman In Cold Blood (1966) – zeigte sich mit dem zum Happy End verdrehten Schluss des Films entgegen der Vorlage freilich verstimmt.

Der aus Cleveland (Ohio) gebürtige spätere Klavierstudent lernte bei zwei Kompositionsgrößen ihrer Zeit, dem für sein Gitarrenwerk bekannt gewordenen, 1939 infolge des Faschismus emigrierten Mario Castelnuovo-Tedesco und Ernst Krenek, außerdem bei Albert Sendrey in Los Angeles. Die dort etablierten Universal Studios nahmen ihn als Pianisten und Arrangeur von 1952 an für sechs Jahre unter Vertrag, bevor er sich, im Filmgeschäft angekommen, ganz der selbstständigen Komposition für namhafte Produzenten widmen konnte. Die zwischen 1963 und 1992 gedrehten Filme um Pink Panther, deren charakteristischer Titelsong-Rhythmus bereits in einer Küchenszene von Breakfast at Tiffany’s anklingt, gehören dazu ebenso wie Days of Wine and Roses (1962).

Aus der Zusammenarbeit mit Orson Welles ging 1958 die Musik zu Touch of Evil, mit Stanley Donen 1963 zum Kriminalthriller Charade, hier übrigens ebenso mit Audrey Hepburn in einer der beiden Hauptrollen und mit Paul Newman zum Film The Glass Menagerie (1982) hervor. Dass Henry Mancini nicht nur über jedes normale Pensum hinaus in einem ganz unmittelbaren Sinn für das Kino arbeitete und doch immer ganz auf die Praxis abzielte, belegt seine Anleitung zur Orchestrierung und Instrumentation mit dem Titel Sounds and Scores. A Practical Guide to Professional Orchestration, die 1962 und in Folge in mehreren Auflagen in Miami verlegt wurde. Der große, mit der Sängerin Virginia O’Connor verheiratete Filmkomponist und dreifache Familienvater, der einen tonal einfachen, aber oft direkt zu Herzen gehenden melodischen und harmonischen Satzstil pflegte, verstarb im Alter von 70 Jahren im kalifornischen Beverly Hills, unweit also vom Zentrum seiner frühen Studien- und Schaffensjahre.

Quellen u.a.:

Riemann Musiklexikon. 13., aktualisierte Neuauflage hg. von Wolfgang Ruf. Mainz 2012.

A. Hornung in: Amerikanische Literaturgeschichte. Hg. von Hubert Zapf. 2. Auflage Stuttgart 2004.