Es besteht seit langem eine gewisse Vorliebe für Brahms‘ Ein deutsches Requiem, uraufgeführt in drei Etappen in den Jahren 1867, 1868 und 1869, da zweimal Sätze hinzuzufügen waren, bis der Urheber endlich damit zufrieden war. Bemerkenswert ist, dass das an Umfang fortschreitende, vom kirchlichen Ritus eines regelrechten Requiems weit entfernt und auch nicht als solches beabsichtigt, an drei verschiedenen Orten, in Wien, Bremen und Leipzig erstmals erklang. Nicht ohne Grund erschien es einem aufmerksamen Zuhörer am heutigen 19. November 2023 mehr als Oratorium denn als im Sinne der Liturgie komponiertes Ganzes.

Tatsächlich hatte Brahms Versatzstücke von Texten aus dem Alten und Neuen Testament zusammengestellt, die eher dem Trost der Familien eines Verstorbenen zugedacht waren. Entsprechend wenig erinnern Satzweise, Melodik und Harmonik an eine tatsächliche Totenmesse. In der Fassung, die an diesem Spätnachmittag in der lutherischen Erlöserkirche gegenüber der Münchner Freiheit erklang, wurde das Orchester durch vier Hände am Klavier ersetzt. Mit Einfühlungsvermögen und austarierter Dynamik spielten Kaori Mune-Maier und Prof. Michaela Pühn den adaptierten Orchesterpart am Flügel. Dirigiert wurde der kircheneigene vierstimmige Chor mit gebotener Zurückhaltung und doch inspirierend von Kirchenmusikdirektor Michael Grill.

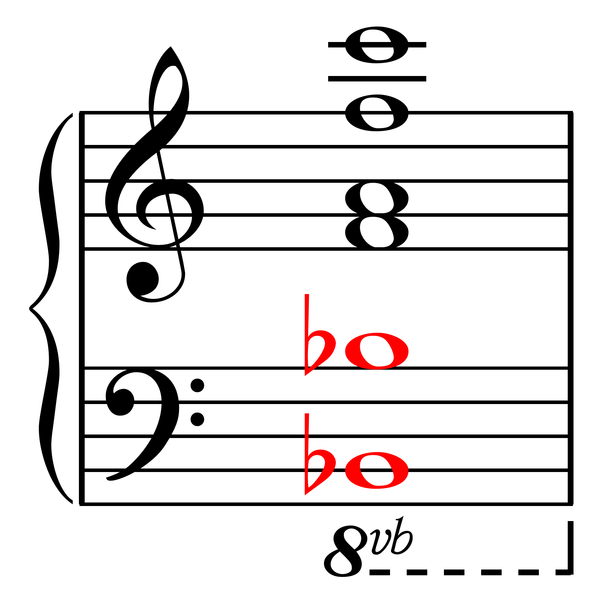

In sich ist das Deutsche Requiem äußerst abwechslungsreich, nicht nur, was den Text jeder einzelnen Passage der sieben „Sätze“ betrifft, sondern auch hinsichtlich Takt, Tempo und Tonart. Hinzu kommen etliche gewagte Raffinessen in der klanglichen Gestaltung, die bis Ende der 1860er Jahre kaum je gehörte harmonische Reibungen bereithält und die das ursprünglich zuhörende Publikum verstört haben mögen. Anders als bei anderen Vokalwerken von Johannes Brahms ist auch seine Ausrichtung am Text, während sonst der melodische Entwurf selbst den Ausgangspunkt bildet. Ganz anders als die immer wieder auftretende, im Fugenstil gehaltene und kontrapunktisch verdichtete Faktur der Chorstimmen fallen die solistischen ariosen Abschnitte aus, die von der Sopranistin Anna Maria Palii und dem Bariton Timo Janzen eindrücklich deklamiert wurden.

Den Auftakt hatte allerdings ein deutlich später entstandenes Chor- und Orchesterwerk der klassischen Moderne gemacht, das wegen seiner Kürze gerne zum Anfang eines Konzerts gegeben wird oder als Ergänzung vor der Pause, nämlich Igor Strawinskys Psalmensinfonie, komponiert 1930 und erst achtzehn Jahre später neu bearbeitet. Es handelt sich dabei mitnichten um einen symphonischen Wurf im Sinne eines Großinstrumentalwerks, vielmehr um drei kurze Vertonungen ausgewählter Psalmen Davids, Exaudi orationem meam, Expectans expectavi Dominum und Alleluja. Laudate Dominum. Die ausgefallene Orchesterbesetzung mit Schlagwerk mussten auch hier die beiden Pianistinnen als Instrumentalistinnen im Allein-zu-zweit-Gang bestreiten, die sie prägnant und luzide umsetzten.