Möglicherweise wollte er nichts weniger als das, nämlich dass sich „die ganze Welt“ in einem Werk „spiegelt“, wovon Gustav Mahler im Brief an seine Freundin Anna von Mildenburg spricht, zitiert durch Larissa Wieczorek im Programmheft zur Aufführung seiner 3. Symphonie in d-Moll am 19. und 20. Mai 2022. Es ist eine Aufgabe, der sich Kunst stellen kann, auch wenn ihrem Schöpfer bewusst ist, dass „das Universum“ auf ihm selbst als „Instrument“ spielt. Insofern liegt in dieser Aussage ein deutlicher Bezug zur Malerei vor: Gott oder wenn man so will, die Weltseele, modelliert als bildender Künstler den Menschen und die Natur.

So ist es vor allem die Natur, die Mahler in seinem monumentalen Orchesterwerk, derzeit dem längsten überhaupt, zu Wort kommen lässt, möglich nur in einzelnen Szenerien, die vor dem Ohr und dem inneren Auge ablaufen. Die Inspiration ging vor allem von einem allseits bekannten, im Zusammenhang mit der Lyrik des Symbolismus und der Jugendstilzeit entstandenen Gedicht Friedrich Nietzsches. Das trunkne Lied aus dessen unbestimmt zwischen Dichtung und Philosophie schillerndem Buch Also sprach Zarathustra warnt den Menschen vor dem Leid, das in der Welt als menschlicher Heimat enthalten ist, gleichzeitig offenbart es die Lust im Sinne der Freude als dessen komplementärem Gegenpart.

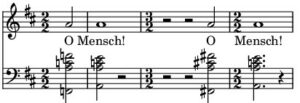

Die im Allgemeinen verbleibende Rhetorik dieser Verse bestimmt den ganzen vierten der ungewohnt sechssätzigen Symphonie von 1895/96 als Ausgangspunkt und nicht umsonst wird der Orchesterapparat hier um noch mehr Schlagwerk und einen großen philharmonischen Damen- und Kinderchor erweitert. Die Stimmen der Welt als eines großen Ganzen werden damit einzufangen versucht. Die Melodik des Satzes ist tatsächlich von nahezu „überirdischer“ Prägnanz wie Schönheit und es bleibt unentschieden, was überwiegt, Freude oder Leid. Gesungen wurde der Part von der aus Sarajewo stammenden Altistin wie Mezzosopranistin Irena Parlov, die den auf- und abschwellenden melodischen Charakter der Einzelverse in Perfektion und sinnbetonendem Ausdruck mitvollzog.

Fast alle Sätze der Symphonie sind weitgehend frei gestaltet, das überkommene Sonatenhauptsatzschema tritt hinter der inhaltlichen Bestimmung zurück, die das Pendeln zwischen dem dionysischen und dem apollinischen Welterleben dem Schlusssatz erzählend vorwegnimmt. Österreichisch-Folkloristisches, schmissige „Kursaalmusik“, wie sie Larissa Wieczorek treffend charakterisiert, Marschrhythmen und instrumentaler Trauergesang wechseln sich ab, im dritten Satz wird gar auf sarkastische Weise der Tod des Kuckucks verkündet, auch wenn vordergründig eine Betrachtung der Natur beabsichtigt zu sein scheint.

Zu berücksichtigen dabei ist, dass Mahlers programmatische Absicht unter der Titelgebung Ein Sommermittagstraum von ihm selbst sehr deutlich in „Wegstationen“ vorformuliert wurde: Sie reichen vom erwachen Pans am Anfang, dem Bakchoszug, der Erzählung „der Blumen auf der Wiese“ und der „Tiere im Wald“, dann des Menschen, hypostasiert in der Erzählung der Engel und schließlich kulminierend in der allumfassenden Erzählung der Liebe.

score/e/r/ernd).

Für Orchester, Dirigent und Sängerinnen ist diese 3. Symphonie nicht nur ein zeitlich-technischer Kraftakt, sondern erfordert wegen der Vielgestaltigkeit und aufgrund der rasch wechselnden Detailszenerien auch hohe Flexibilität im Ausdruck. Myron Michailidis, ehemals Künstlerischer Direktor der Athener Nationaloper, hat sich und die zahlreichen Mitwirkenden dieser Aufgabe gestellt und sie mit ebenso viel Hingabe wie dem Unternehmen, die Symphonie als ein Ganzes zu präsentieren, interpretiert. Mit großer Hingabe, die in der Aufführung erkennbar wurde, haben sich Andreas Ketelhut und Cordula Fischer der Einstudierung beider Chöre gewidmet.