Einmal abgesehen von avantgardistischen oder einfach nur abenteuerlichen Ideen wie dem Anschluss einer Luftpumpe an das Mundstück eines Blasinstruments: Der keineswegs einfache Lippentriller wurde bekanntlich von den Spielern der zunächst grundsätzlich ventillosen Trompeten schon im 17. Jahrhundert virtuos beherrscht. Keineswegs nur im Jazz, zum Beispiel bei dem Tubisten Michel Godard, ist eine seit ca. 1900 gängige, durch Überblasen erzeugte Form der Zwei- oder Mehrstimmigkeit anzutreffen; bereits Carl Maria von Weber ließ Hornisten in seinem Concertino mit Orchester solche „Spaltklänge“ im Sinne echter Akkordik erproben. Vinko Globokar arbeitet an der Posaune mit entsprechenden Techniken im Rahmen von postmoderner Kunstmusik.

Eine Abdunklung der Klangfarbe wird bei Blechblasinstrumenten bekanntlich durch das Stopfen, beispielsweise mit einem Schalltrichter, aber auch mit der Hand erreicht. Der hervorgebrachte, gedämpfte Ton eignete ohnedies schon den Naturhörnern, verschwand jedoch zum Bedauern des französischen Romantikers Hector Berlioz durch den Einsatz von Ventilhörnern.

Seit einer gefühlten Ewigkeit praktizieren Streicher das Pizzicato; ebenso althergebracht ist neben dem Flageolettton das Berühren der „leeren Saite“, die also nicht gedrückt wird, etwa durch Anschlagen. Ein wenig anders sieht es mit einer Spielanweisung wie col legno, der Herstellung eines perkussiven Klangs durch das Anschlagen der Saite mit dem hölzernen Teil des Bogens, die in Europa erstmals Ende des 16. Jahrhunderts von Tobias Hume nachdrücklich für die Praxis empfohlen wurde. Hohe Obertöne ergibt das Streichen des Bogens nahe am Steg, ein Effekt, der gerne bei Filmmusiken zum Zweck der Spannungssteigerung oder der Vorbereitung auf eine besonders dramatische Situation genutzt. Das Berühren des Holzkorpus zum Beispiel durch Klopfen ist ein Kennzeichen etlicher avantgardistischer Kompositionen seit den 1950er Jahren und wird von Jazzstreichern schon deutlich länger ausgeübt.

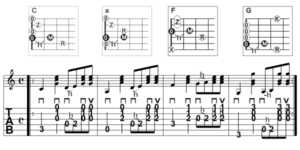

Zupfinstrumente wie die Gitarre kennen unter anderem die Slap-Technik, beim Hammer-On wird ein höherer Ton zusätzlich zum erklingenden durch ein impulsives Greifen eines Fingers der Greifhand auf die schon schwingende Saite hervorgebracht. Schlagzeuger praktizieren die so genannte Mühle, die aus einer äußerst effektvollen Kombination von Doppelschlägen in verschiedenen Tempi besteht. Zu komplexeren Rhythmen führt die Anwendung der Paradiddle-Technik, in der Einzel- und Doppelschläge verknüpft werden, die traditionell in 16 Variationen gebraucht und dann miteinander verwoben werden.

Im Falle der Tasteninstrumente wurde an der Kirchenorgel, auch an den Pfeifen, schon seit jeher herumexperimentiert, bevor ein progressiver Kopf wie John Cage um 1940 herum auf die Idee kam, im Klavier Gegenstände an den Saiten einzusetzen, um den Klang ähnlich wie bei anderen Instrumenten mit mechanischer Klangerzeugung zu manipulieren; beispielsweise verwendete er Nägel und Radiergummis dafür. Auch dafür gab es Vorläufer: Im 18. Jahrhundert klemmte man Papierstreifen vor die Hämmerchen, um besondere Klangerlebnisse hervorzurufen.

Literatur u.a.

Christian Dierstein, Michel Roth, Jens Ruland, Christoph Caskel: The Techniques of Percussion Playing. Kassel u.a. 2018.

Irvine Arditti, Robert HP Platz: The Techniques of Violin Playing. 2. Auflage. Kassel u.a. 2016.

August Schmidhofer, Stefan Jena (Hrsg.): Klangfarbe: Vergleichend-systematische und musikhistorische Perspektiven. Frankfurt a.M. u.a. 2011. (= Vergleichende Musikwissenschaft, Band 6)