Lange vor Jean-Jacques Rousseaus 1755 veröffentlichtem Traktat Discours sur l’inégalité wurden Zivilisations- und Naturgesellschaft als Gegensatzpaar definiert. Von den Repräsentanten fremder Völker überwog in den Künsten des 17. Jahrhunderts noch das Konzept des Exotismus. In England griff, durch Thomas Hobbes 1651 losgetreten, eine kulturpessimistische Sicht auf die Indigenen der Kolonien um sich.

Letztere galten der Sichtweise des Leviathan-Autors als primitiv, ihnen wurde Abgeschiedenheit, Armut, Rohheit in den Sitten und Brutalität attestiert; aus diesen Eigenschaften resultiere der „Krieg aller gegen alle“. Die Reaktionen ließen freilich nicht auf sich warten: Der Earl of Shaftesbury betrachtete den „Naturzustand“ der vorgefundenen Gesellschaften, die prinzipiell mit seiner Sympathie rechnen durften, als weder gut noch schlecht.

Bestimmte Moden, die aus Reisen von Monarchen oder ihren Gesandten in fremde Länder resultierten, entwickelten sich durch die Berührung nicht nur mit geographisch näherliegenden Reichen wie dem der Türkei, sondern auch, durch die Seidenstraße seit langem erschlossen, mit Japan, China, Indonesien und Indien. Immer wieder fanden nicht nur angekaufte Lebensmittel oder Artefakte aus der Ferne Bewunderung und Aufmerksamkeit, vereinzelt gelangten um 1650 auch schon Arawaks aus der Karibik, Indianer aus Nordamerika oder Asiaten an die Höfe Europas, wo sie zumeist herumgezeigt wurden, ansonsten aber eine dienende Stellung einnahmen; der Unterwerfung im eigenen Land durch die Eroberer folgte nicht selten eine gewaltsame Anpassung des „zivilisationslosen Wilden“ an europäische Konventionen.

In der Oper spiegelte sich die Rezeption der exotischen, wenig erschlossenen Welt etwa in Lullys Ballet des nations, einer Tanzeinlage des mit Molières Komödie 1670 auf die Bühne gebrachten Le bourgeois gentilhomme. Seinen Ursprung hat die Betitelung des Balletts in einer weiter zurückliegenden Aufführung des Jahres 1638 unter Louis XIII, was eine bestimmte Offenheit für andere und teils bereits eroberte Weltregionen trotz bellizistischer Grundhaltung immerhin anzeigt. Lullys und Molières komisch gemeinter Tanz der Nationen repräsentiert einen östlich ausgerichteten Exotismus, in dem Merkmale imaginiert türkischer Provenienz in den gesamten asiatischen Raum hinein verlängert erscheinen.

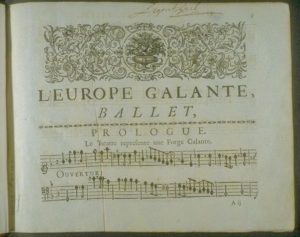

André Campras L’Europe Galante von 1697 entführt nach einer französischen Entrée zunächst nach Spanien, dann nach Italien unter Einbeziehung des venezianischen Maskenballs und schließlich an den Hof eines türkischen Sultans, wobei sich Ohr und Blick gewissermaßen einem Gesamtszenario der muslimischen Welt öffnen. Hier schließen sich Händels Opern ernsteren Sujets mit arabisch-türkischem Kolorit an. Im selben kulturgeschichtsträchtigen Jahr, das innerhalb des ganzen 17. Jahrhunderts wegen seiner vielen Uraufführungen eine Sonderstellung einnimmt, erklang in Großbritannien mit John Eccles‘ Europe’s revels for the peace of Ryswick, in dessen Vordergrund die Begegnung und Versöhnung zwischen zwei verfeindeten Nationen, Frankreich und England, am 30. Oktober 1697 steht, ein weiteres Ballet des nations. Mit dem Ballett überwiegt noch mehr als bei Lully und Campra der heitere Aspekt.

Auflösung der Rätselfrage vom 11. September 2019: Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)