Sie sieht im Vergleich zum voluminösen Akkordeon recht putzig aus und nahm dem Aussehen und Repertoire nach auf den britischen Inseln und in Zentraleuropa unterschiedliche Wege – was aber keineswegs als Plädoyer für einen Brexit herhalten sollte: Anders als ihre große Schwester verfügt die Concertina oder Konzertina auf der Seite der Bässe jedoch nicht über gekoppelte Harmonikaakkorde, sondern lediglich über Einzeltöne.

Das Patent für den Vorläufer der Concertina hielt zuerst ein „Sohn Albions“ in Händen. Im Sommer 1829 wurden Charles Wheatstone für sein so genanntes Symphonium die amtlichen Rechte erteilt, doch folgte erst 1844 die Patentierung seiner (weiter-)entwickelten Concertina, die anders als Christian Friederich Uhligs kontinentales Instrument über die links- und rechtsseitig abwechselnden Töne der chromatischen Leiter verfügte, was ebenso wie die Anordnung der Stimmplatten ein absolutes Novum darstellte.

Es ging Wheatstone aber weniger um die Concertina als etwas Neuartigem, für das ein Repertoire geschaffen werden konnte, sondern diente ihm als Nachfolger seines Onkels, eines Musikhändlers, zum Studium akustischer Phänomene an sich. Zudem widmete sich Wheatstone während der Ausbildung beim Oheim der Erforschung von Durchschlagzungeninstrumenten, mithin solche, deren Töne durch Metallzungen hervorgebracht werden, neben dem Akkordeon also etwa Harmonium und Mundharmonika. Vorangegangen war seiner Tüftelei am Instrument als solcher ein Traktat über musiktheoretische Axiome. Um die Vermarktung sollte sich in Folge sein Bruder kümmern, was für einen nachhaltigen Erfolg mit vielen Produktionsstätten in ganz England sorgte.

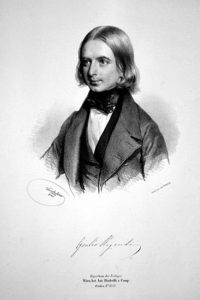

Im Unterschied zu Uhligs Entwicklung aus dem Jahr 1834 wurde in Großbritannien die Concertina zum Instrument der höheren Stände; einer der großen Virtuosen wurde neben Johann Dubez mit seinem Spiel dort Giulio Regondi, der auf Konzerten in Wien auftrat. In den kontinentaleuropäischen Ländern beschränkte sich das Repertoire der Konzertina, die übrigens bis ins 20. Jahrhundert hinein ähnlich dem Gebrauch in Akkordeonnoten nach Ziffern gespielt wurde, auf einfache Unterhaltung und Folklore.

Literatur u.a.

Christian Wagner: Das Akkordeon oder die Erfindung der populären Musik – eine Kulturgeschichte. Mainz 2001.