Anders als gewohnt standen am Donnerstag- und Freitagabend im Großen Haus des Erfurter Theaters die Präferenzen der Publikumsmajorität im Mittelpunkt: Gespielt wurde, wofür die Zuhörer die meisten Stimmen abgegeben hatten: Vielleicht nicht ganz wie erwartet entfiel praktisch die Hälfte auf tschechisches Repertoire der Romantik, hier allerdings die ohnehin meist aufgeführten Evergreens.

Der Maestro des Philharmonischen Orchesters, Myron Michailidis, setzte die Akzente behutsam, zurückhaltend mit Beschränkung auf das Wesentliche vor allem im Fall des ähnlich wie Ravels Bolero vielleicht überbewerteten Säbeltanzes von Aram Chatschaturjan. Der metronomexakte Taktschlag der Musiker/innen lieferte dazu eine leicht ironische Lesart und es waren auch andere Instrumente als Perkussion und Blechblasabteil zu hören. Die maschinenartig gleichmäßig insistierenden Primstaccati zeitigten so eine nicht unbeabsichtigte komische Wirkung, wie sie etwa bei einer Militärparade oder aber den Tierrevuen des Circus Krone angebracht sein mag.

Solistisch bestritten Stephanie Appelhans und Jens Kaiser zwei der von großer Mehrheit gewünschten Werke: Der langsame Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur erfuhr eine angemessen (wiener-)klassische Interpretation, Beethovens Romanze für Violine und Orchester in G-Dur entfaltete dank des durchdacht-innigen Spiels der Konzertmeisterin ihre glutvolle Melodik; gerade die intonierenden ersten Takte der Solostimme waren von hoher Emotionalität getragen.

Doch hierbei handelte es sich um die kleinste Einlage des Abends, in ihrer schieren Kürze noch zurückstehend hinter Franz von Suppés Ouvertüre zur Operette Leichte Kavallerie zu Beginn und Camille Saint-Saëns‘ elegisch dahingleitendem Schwan aus dem Carnaval des animaux. Ästhetisch gelungen war der Auftritt der zypriotischen Balletttänzerin Natalia Krekou zu dem geläufigen Stück aus Tschaikowskys Schwanensee; sie wurde adäquat leidenschaftlich sekundiert vom Cellisten Eugen Mantu, der – in einer scheinbaren Kontroverse mit dem Dirigenten – auch für einen wiederholten Gag mit scheinbar ungewollt herabgefallenen Notenblättern sorgte.

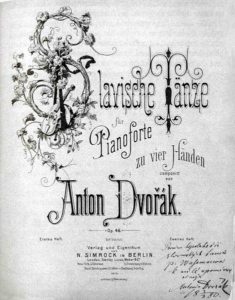

Neben den in ihrem jeweiligen Charakter so grundverschiedenen Teilen der Peer-Gynt-Suite Nr. 1 von Edvard Grieg und den ebenso differenten Slawischen Tänzen Dvořáks (die ausgiebig noch einmal innerhalb der vier Zugaben zelebriert wurden) fand zu Recht Michailidis‘ Interpretation von Smetanas programmsymphonischer Moldau Beifall: Denn im dritten Teil nach der Wiederholung des Hauptthemas wurde die komplexe imitatorisch-fugierte Durcharbeitung der Partitur in allen Orchesterstimmen, gleich einer vierzigstimmigen niederländischen Renaissancemesse, plastisch greifbar: Die imaginierten „vielstimmigen“ Zuströme und Katarakte der Moldau, die hier nach- und übereinander akustisch abgebildet werden, ließen sich audiovisuell an der Tiefenstaffelung der Orchestergruppen bis in den Bühnenhintergrund konkret nachvollziehen, was beim bloßen Hören von Radio oder Tonträger nicht möglich ist.

Je nach Perspektive: Keine oder eine besonders gelungene Überraschung stellte die erste Zugabe des Orchesters mit Rimsky-Korsakoffs Hummelflug (Platz 11 auf der Wunschliste?) dar, ebenso wie die Ergänzung von Dvořáks Zyklus durch den siebenten der Slawischen Tänze. Es ist womöglich nach einem solchermaßen (parlamentarisch-)demokratisch aufgestellten Sinfoniekonzert an der Zeit, ein Programm folgen zu lassen, in dem die Werke berücksichtigt werden, die etliche, aber nicht (so) viele Stimmen erhalten haben, jedenfalls im Sinne der fortgesetzten Repertoireerweiterung des Theaters: Warum sollten es auf diese Weise nicht auch weniger bekannte Stücke der großen Komponisten oder an den Rand gerückte, einst gefeierte und wieder vergessene Meisterwerke auf das symphonische Podium schaffen?

Aktueller Spielplan des Theaters Erfurt