Maßgeblich verantwortlich für eine nicht nur kleine Revolution in der Musik waren am Mannheimer Hof des frühen 18. Jahrhunderts jene Musiker und Komponisten böhmisch-mährischer Herkunft, allen voran sicherlich Carl Stamitz – man denke beispielsweise an die „Rakete“ (welche noch Rossini gerne starten ließ). In den letzten Jahren des Säkulums der Aufklärung versuchte sich Beethoven an der Dekonstruktion der symphonischen Sonatensatzform. Für die Auflösung der traditionellen Harmonik steht im 20. Jahrhundert schließlich Arnold Schönberg und für fast alles andere: John Cage, einer seiner Studenten …

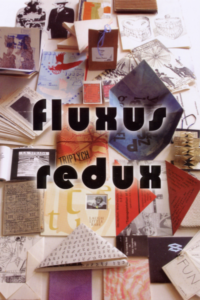

Mehr noch als mit den vorgehend genannten Fachkollegen verbindet ihn allerdings mit Claudio Monteverdi, der über die Spanne eines längeren Lebens gleich zwei Paradigmenwechsel herbeiführte. Die Partizipation an einer ins Rollen kommenden Welle wie der Minimal Music ergab sich dabei fast von selbst; für die Happeningbewegung Ende der 1950er Jahre lieferte John Cage, der übrigens deutlich umgänglicher war als zum Beispiel Conlon Nancarrow und andere Tüftler, die Initialzündung, auch gilt er als Triebfeder der Fluxusbewegung und der Neuen Improvisationsmusik.

Aufwind bekam seine ohnehin enorme Kreativität und Engagement für jegliche, gesellschaftliche wie künstlerische Veränderungen, durch die Wahrnehmung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Vereinigten Staaten fixierte. Währenddessen blieb der Wirkungsradius eines Komponisten wie Per Nørgård etwa zunächst auf Nordeuropa, dann ganz Europa beschränkt, obwohl dessen innovative und gegenüber exotischen Klangmustern aufgeschlossene Ansätze sowohl nach Asien als auch auf dem amerikanischen Kontinent hinüberschwappten.

Außer der Intermedialität von elektronischen Geräten und herkömmlichen Musikinstrumenten beschäftigte Cage insbesondere die Verfremdung der Instrumentariums; die Saiten eines Klaviers wurden mit verschiedenen Gegenständen bestückt, die den Klang deutlich verfärbten. Die Einbeziehung von Alltagsgegenständen als Resonatoren wurde von Cage seit den Anfängen mitgetragen; sie können den Rang der menschlichen wie der instrumentalen Stimme einnehmen. Auch Karlheinz Stockhausen machte davon Gebrauch. Neben den Parametern Zufall (auf der Basis fehlender Intention) und Autonomie führte die Entdeckung der Stille als konstitutives, tragendes, manchmal auch vorherrschendes Element der Musik zu vorerst als Provokation des Konzertbetriebs aufgefassten Stücken: In 4’33“ schlägt der als Solist vorgesehene Pianist die Tasten nicht an, sondern klappt nur zum Anzeigen des Satzwechsels den Klavierdeckel auf- und zu.

Weniger bekannt sind vielleicht zwei auf lange Dauer angelegten Werke des Komponisten: Die Licht-Klang-Installation Essay (zu On the Duty of Civil Disobedience) besteht in unterbrechungsloser Performanz seit 1998 in der Kunsthalle Bremen; Cage sah das Orgelwerk ORGAN²/ASLSP zum langsamsten Konzert der Welt vor; es begann in der St.Burchardi-Kirche Halberstadt am 5. September 2oo1 und soll am 4. Dezember 2640 enden, seine Dauer ist demnach auf 639 Jahre angelegt. Im Reich der Improvisation erlauben auf unorthodoxe Art gefertigte Anweisungen den Spieler/inn/en weitgehende Freiheit, so die „graphische Partitur“ Fontana Mix von 1958.

Die zahlreichen Experimente erlauben bei aller Raffiniertheit und Vielfalt, in ihrer Gesamtheit betrachtet, den einen oder anderen Schluss. Etwa denjenigen, dass Klangfarben, Dynamik und Tempo durch prinzipiell alle Hörquellen produziert werden können,worauf vielleicht auch andere originelle Köpfe hätten kommen können. Der Unterschied: Cage setzte diese Ideen konsequent praktisch um; entscheidend ist also außer dem Mut, etwas völlig Ungewöhnliches oder Absurdes auf absichtsvoller Grundlage zu wagen oder herauszufinden, aber (intuitiv?) zu wissen: wie es zu realisieren ist.

John Cage selbst über das Konzept der Stille …