Tiefgründig Geheimnisvolles, schroff Lärmendes, ländlich Tänzerisches und elysisch Esoterisches verursachen beim Hören von Gustav Mahlers frühen bis mittleren Orchesterwerken immer wieder ein Wechselbad der Gefühle. So auch in der über den langen Zeitraum von nahezu sieben Jahren hinweg komponierten 2. Symphonie c-Moll (mit zahlreichen Nebentonarten).

Deren Grundidee war wohl die aus einem rein instrumentalen, frei behandelten ersten Satz mit durchaus unterschiedlichen Ausgangsmotiven und Gedanken erwachsende Steigerung hin zu einem opern- oder oratorienhaften, chorisch und vokalsolistisch dominierten fünften Satz, der „wild herausfahrend“ beginnt, mit in der Ferne positionierten Blechbläsern das jüngste Gericht verkündet und schließlich den Chor der Heiligen dieses in abschließender Verklärung zurücknehmen lässt. Für die Gesamtkonzeption stand offenkundig die Anlage von Beethovens 9. Symphonie Pate, in der die zu vermittelnde Botschaft erst am Ende im vielstimmig gesungenen Wort kulminiert.

Die Auferstehungsvision Friedrich Gottlieb Klopstocks in der Ode Der große Appell hatte Gustav Mahler selbst zufolge „wie ein Blitz“ seine Seele erleuchtet und diente daher als (wenn auch abgewandeltes) Programm zur gesamten Symphonie, indem die Ausschließung des jüngsten Gerichts am Ende des fünften Satzes gleichermaßen „Auferstehung“ als Qunitessenz bedeutet. Der erste Satz wurde zunächst getrennt von den übrigen entworfen, weshalb zum nächsten, zweiten Satz hin fünf Minuten Pause verordnet werden; in ihm werden Momente des Dramenzyklus Dziady, zu deutsch Todtenfeier von Adam Mickiewicz thematisch verhandelt.

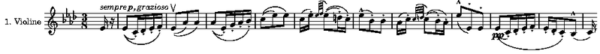

Kontrastiv und beinahe wie eine vorweggenommene Erlösung der von Zweifeln geplagten Seele wirkt hingegen der als „gemächliches“ Andante moderato hinfließende zweite Satz mit seinem ausgeprägt traditionellen, überaus heiterstimmenden Ländler, der ebenso wie die anderen Teile der Symphonie subtile kammermusikalische Details bereithält, insbesondere im Wechsel instrumentaler Allianzen. Das c-Moll-Scherzo im Anschluss soll zwar in ruhig fließender Bewegung vorgetragen werden, erweist sich aber als gänzlich ruhelose Passage; es folgt dem absurd wirkenden, auf Abraham a Santa Clara zurückgehenden Wunderhorn-Lied Des Antonius von Padua Fischpredigt.

Im vierten Satz Urlicht wird durch das Eintreten des Alt-Solos das gleichnamige Lied aus Clemens Brentanos und Achim von Arnims Zyklus Des Knaben Wunderhorn als neue Idee hineingetragen, die in ihrer zwingenden musikalischen Ausführung schlüssig die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen hervorhebt.

Myron Michailidis als Chefdirigent des Donnerstag- und Freitagabends schenkte eben den Details seine Aufmerksamkeit, ohne dabei auch nur einen Moment die schwierige rhythmisch-metrische Faktur der gesamten Partitur außer Acht zu lassen. Der anfängliche Allegro-Satz wurde durch das Philharmonische Orchester Erfurt in epischer breite ausgeführt; dadurch konnten dem beinahe bis auf den letzten Platz besetzten Auditorium die komplexen, auf verschiedene Instrumentalgruppen verteilten Gedanken der Partitur nähergebracht werden. Die Solistinnen Antigone Papoulkas und Margrethe Fredheim trugen die bedeutungsschweren Verse ihres Alt- und Sopranparts mit hoher Intensität vor, während die Sängerinnen und Sänger des Philharmonischen Chors die dynamischen Grenzen der Stimmlichkeit ausloteten.