Fabeleien und Legenden gibt es genug, die sich um die Figur des Anakreon ranken, gesicherte Fakten nur wenige. Es ist ziemlich sicher, dass der „Inbegriff“ des europäischen lyrischen Dichters in Teos geboren wurde, der seine ionische Vaterstadt aber aufgrund eines feindlichen Angriffs um 540 v. Chr. verlassen musste und an den Hof des Tyrannen von Samos kam. Nächste Station seines Exils war der ebenfalls von einem Alleinherrscher regierte Hof Athens. Zum Mythos wurde Anakreon vor allem, weil außer einigen Fragmenten seiner sympotischen Lyrik mit den Kernthemen Liebe und Wein nichts erhalten ist; politische Gedichte wie im Falle Solons liegen (bis auf Weiteres) nicht vor.

Da andere Informationen nicht vorliegen, geht man heute davon aus, dass Aristarchos von Samothrake, griechischer Philologe in spät- und nachhellenistischer Zeit, Anakreons Werk in fünf Bänden edierte; der Nachwelt blieben vor allem die Carmina Anacreontea erhalten. Die so genannte Anakreontik war eine Ausprägung der deutschen Lyrik, insbesondere der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang im 18. Jahrhundert. Beschworen wurde der Gemeinschaftssinn von Freundschaftsbünden, repräsentiert etwa durch Schriftsteller im Umkreis des „Göttinger Hains“, wobei dionysischer Alkoholgenuss weniger eine Rolle spielte als vielmehr das Dichten im Geist des antiken Lyrikers.

In der Musik zelebrierte Jean-Philippe Rameau noch vor der eigentlichen Anakreontik deutschsprachiger Regionen die Figur des mythischen Dichters in zwei opernnahen Singspielprojekten: Um 1754 entstand das erste dieser Werke, beim zweiten handelt es sich lediglich um ein opéra-ballet mit dem Titel Les surprises de l’Amour, der somit zum anderen der beiden überlieferten Themenkreise des „realen“ antiken Autors passt. Ungleich dramatischer widmete sich 1803 auf der gleichen Basis, nämlich einem opéra-ballet, (mit Vorgriff auf die Romantik) ein Vertreter der Klassik, Luigi Cherubini, der Figur des Dichters: mit Anacréon ou l’amour fugitif.

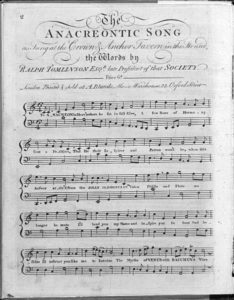

Angeblich schrieb der Londoner John Stafford Smith die erste Zeile zu einem „anakreontischen Gesang“, die lautet „An Anakreon im Himmel“, sozusagen als Hymne für den (Amateur-)Musikverein The Anacreontic Society. Aus der Melodie ging nichts weniger als die US-Nationalhymne hervor. Goethes Sturm-und-Drang-Zeit als junger Dichter zuzurechnen ist das Gedicht Anakreons Grab, das Hugo Wolf 1888 zum Vorwurf eines seiner zahlreichen Kunstlieder nahm und 1893 eine Orchesterversion nachlieferte. Carl Loewes Lied An die Grille bezieht sich auf eine der Oden Anakreons, ebenso vertonte Hanns Eisler auf der Basis von Mörikes Übertragungen einige der Lieder.