Die seit der Antike gängige Weigerung von Autoren und Dramaturgen, dem weiblichen Geschlecht Rollen auf der Bühne zuzugestehen, reicht über das Mittelalter hinaus bis weit in die frühe Neuzeit hinein. Männer als Frauen, das war üblich, aber Frauen als Männer? Beiderseitige Travestien sind nicht zuletzt dem im 16. Jahrhundert aufblühenden englischen Theaterwesen zu verdanken, das allerdings durch den Puritanismus vorläufig einen Rückschlag erlebte. Da Schauspielerinnen und Sängerinnen möglichst nicht aufzutreten hatten, wurden ihre Rollen zuerst von boy actors übernommen.

Ungefähr von 1660 an konnten Frauen denn auch professionelle Schauspielerinnen werden und es kamen die ersten „Hosenrollen“ auf, wobei Sängerinnen männliche Parts in der Oper übernahmen. Zum Vorreiter einer gewissen „Emanzipation“ auf dem Kontinent wurde Jean-Baptiste Lully, für dessen Hofballett Hercules amoureux 1662 erstmals Damen aus den Reihen der Aristokratie engagiert wurden. Das Auftreten von Frauen als Männerfiguren blieb bis in das Rokoko hinein populär – neben dem (Un)wesen der Kastraten, da sich deren hoher Stimmumfang gegenüber Alternativen, die seither im Einsatz der Countertenöre gefunden wurden, lange behaupten konnte. Von Seiten der katholischen Kirche blieb die Teilhabe von Frauen an Musikaufführungen noch lange strikt untersagt.

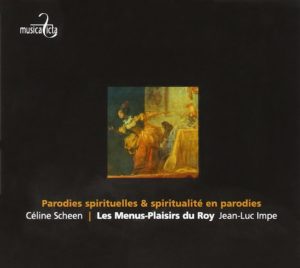

Anders als in der Dichtung und ihren Theorien ist die Sphäre der Travestie innerhalb der Tonkunst, auch wo sie vom Komponisten oder Librettisten bei der Rollenverteilung intendiert wurde, von derjenigen der Parodie, die etwas völlig anderes bedeutet, gänzlich getrennt zu betrachten, da Travestie als Begriff der Performanz mit leichter satirischer Verfremdung ursächlich nichts zu tun hat. Allgemein bezeichnet Parodie jegliche Veränderung eines vorhandenen Stücks (Vokal-)Musik zu einem „neuen“, das einem anderen Zweck oder Kontext unterworfen werden soll. In der Renaissancezeit, in der für uns das Phänomen erstmals greifbar wird, freilich galt noch kein Urheberrecht, so dass Raubritterei innerhalb der Künste eine (nahezu) ungeahndete Praxis darstellt.

Umtextungen geistlicher Lieder in weltliche reicht – unter dem Namen Kontrafaktur – unabsehbar weit in die Musikgeschichte zurück. Mit der Deklaration der Zweitverwertung, bekannt als Parodie-Technik, hielt man zwischen der Mitte des 15. und der Mitte des 17. Jahrhunderts auch kaum hinter dem Berg: Das Hinzufügen von Stimmen oder überhaupt eine polyphone, kontrapunktische Durchgestaltung von etwas Vorhandenem wurde im liturgischen Bereich, schon bei dem Flamen Jacques Barbireau (ca. 1420 – 1491), unter der Titelgebung „ad imitationem …“ oder beispielsweise „super hymnum“ gängig. Die Konvention festigte sich seit dem 17. und im 18. Jahrhundert weiter, beliebt wurden dann ebenso Verwendungen weltlicher Kompositionen mit geistlichem Text.

Komische Wirkung sollten vom 19. Jahrhundert an Verbalhornungen und Banalisierungen vorhandener Texte erzielen, unter (Profi-)Musikern gepflegt bis hin zur Verdrehung bekannter Werktitel in anderen Sprachen – man denke an die vermeintlichen Schilder einer Baustelle …

Igor Strawinsky – hier sei an seine Pulcinella erinnert – und weitere Neoklassizisten bedienten sich der Musik des Spätbarock und der Vorklassik zum Zweck der Verfremdung ins Groteske.

Literatur u.a.

Travestie:

Volker Helbing: Zwischen Pilgerfahrt und Travestie. Berlin 2016.

Parodie:

Andreas Waczkat: ‚Ein ehrenhaftes Spielen mit Musik‘. Deutsche Parodiemessen im 17. Jahrhundert. Kassel u.a. 2000.