An der Stuttgarter Hochschule für Musik und darstellende Kunst läuft unter anderem derzeit ein Projekt, das mit dem Titel Übergänge „neue Wege zur inszenierten Musik“ vorstellen und Erklärungsmuster anbieten will. Der Rahmen sprengt dabei bisherige Dimensionen als hier im weitesten Sinne dem Zusammenhang von Musik und Inszenierung nachgegangen wird.

Es handelt sich bei der Stuttgarter Studie aber nicht um den Versuch einer Darstellung in aller Breite; vielmehr sollen exemplarische Phänomene aus klassischer und popularer Musik sowie aus dem experimentellen Musiktheater präsentiert, „verstanden und weitergedacht“ werden. Dazu zählt nicht zuletzt eine Tradition ‚impliziter Theatralität‘. Das im Entstehen begriffene Symposium verantworten Andreas Meyer und Christina Richter-Ibáñez.

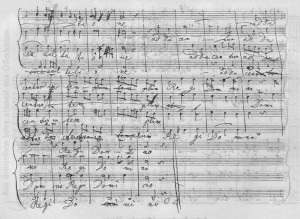

In der Erprobung an der Hochschule für Musik Detmold und der Universität Paderborn befindet sich derzeit eine unter dem Kürzel MEI verborgene Initiative zur automatisierten Analyse harmonischer Strukturen mit Methoden der XML-Techniken. Gegenstand sind dabei nicht etwa fertig vorliegende Werke, sondern Kompositionsstudien Anton Bruckners. Alle Inhalte werden hier in die Codierungssprache des Analyseprogramms transkribiert und mit bereits erstellten Digitalisaten der Handschrift verbunden.

Laut Projektleiter Robert Klugseder, der für das Vorhaben weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich versammelt hat, eignen sich die Studien deshalb besonders, weil sie eine große Zahl musikalischer Entwicklungen enthalten. Nicht Audiodateien bilden hier die Basis, sondern „verschriftlichte“ Musik. Zur Wahrung wissenschaftlicher Integrität gehört hier selbstverständlich auch die Austestung der Grenzen dieser neuartigen Methodik: Inwieweit kann ihre Anwendung neue (verlässliche) Erkenntnisse hervorbringen? Die Hochschulen kooperieren in diesem Projekt eng mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Die Komparatistik beschränkte sich mit Ausgangspunkt bei der Literaturwissenschaft häufig auf den Vergleich dieser mit anderen Künsten oder zwischen diversen Sprachkulturen, etwa, wenn es um Unterschiede oder Interdependenzen zwischen slawischen und romanischen Literaturen ging. Nun widmet sich ein Forschungsvorhaben der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel der Vergleichbarkeit – „Äpfel mit Birnen?“ – ostasiatischer und europäischer Musikkulturen in ihrer historischen Dimension, denn auch innerhalb der außersprachlichen Künste bestehen ja reichlich unbeackerte und umso interessantere Forschungsfelder.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatlichen Taiwanesischen Universität Taipei erproben zur Zeit unter dem Motto „Globale Moderne / Kulturelle Regionen“ Prof. Tobias Janz und sein Kieler Team die Übertragung des Epochenkonstrukts der „Musikalischen Moderne“ auf die „theoretische Grundlagenreflexion“ der Musikgeschichtsschreibung als solcher. Neueste Ansätze zur transnationalen Geschichte werden einbezogen, wobei auch innereuropäische Referenzen geprüft werden. Die Forschergruppe stellt sich dabei etwa die konkrete Frage, welche Spannungen zwischen universellen und lokalen Aspekten in den jeweiligen musikhistorischen Arbeitsfeldern bestehen. Dem sowohl auf drei ostasiatische Ländern als auch auf Österreich und Deutschland bezogenen Projekt ging bereits ein Wissenschaftleraustausch zwischen Taipei, vertreten durch Chien-Chang Yang und Kiel mit Tobias Janz voraus.

Schreibe einen Kommentar